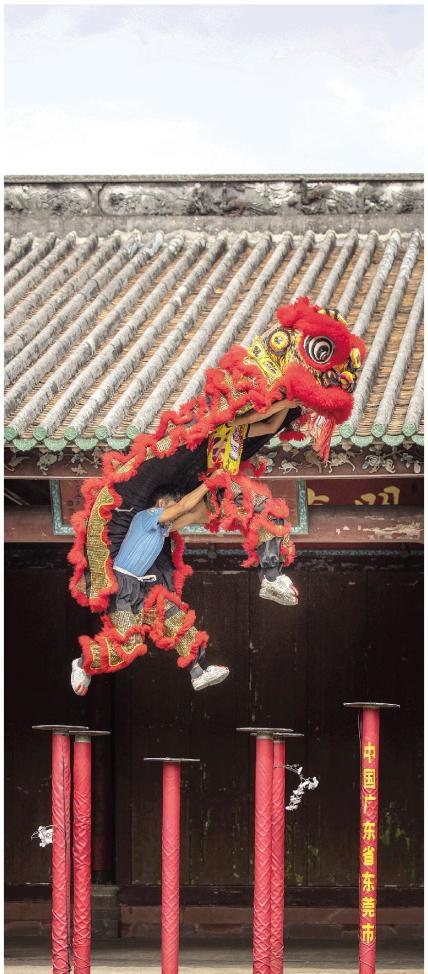

廣東東莞石排鎮中坑村的明德醒獅團。 南都資料圖

南都訊 為傳承弘揚中華優秀傳統文化,有效保護和傳承非物質文化遺産,《廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人認定與管理辦法》(以下簡稱《辦法》)從2022年1月1日起正式實施。共計二十七條,有效期5年。

先行先試

解決集體傳承認定中的瓶頸問題

為落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強非物質文化遺産保護工作的意見》中“探索認定代表性傳承團體(群體)”,解決集體傳承、大衆實踐的項目非遺代表性傳承人認定中的瓶頸問題。廣東省文化和旅遊廳先行先試,将“群體”納入“省級非物質文化遺産代表性傳承人”範疇,在省級層面率先邁出探索創新步伐。

《辦法》規定“廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人包括個人和群體。個人指單個自然人。群體由兩名及以上自然人構成,他們分别掌握某項省級非物質文化遺産代表性項目實踐的重要環節或核心技藝,互相間不可或缺、分工協作,共同承擔該項目傳承工作”。

截至目前,廣東共認定了六批共837名省級非物質文化遺産代表性傳承人,其中健在700人。

獅舞(廣東醒獅)項目省級代表性傳承人趙偉斌表示,該《辦法》意義深遠,“既規範管理,建立認定和退出機制,又激勵傳承人開展傳承活動,自覺履行職責,才能讓寶貴的非遺項目一代傳一代”。

退出機制

優化隊伍推動項目活态傳承

《辦法》對省級非物質文化遺産代表性傳承人享有的權利和承擔的義務,均有詳細規定,并明确了6種取消廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人資格的情形。

廣東省文化和旅遊廳将定期對省級非物質文化遺産代表性傳承人開展傳承活動進行評估,并将考核評估結果作為其是否繼續享有省級非物質文化遺産代表性傳承人資格及相關權益的主要依據。同時将建立廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人檔案,對傳承人基本資訊、參加學習教育訓練、開展傳承活動、參與社會公益性活動情況等内容進行記錄。

此外,針對喪失傳承能力、無法履行傳承義務的省級非物質文化遺産代表性傳承人,《辦法》中也予以更細緻、人性化的規定,對作出突出貢獻的傳承人将被列入“廣東省省級非物質文化遺産榮譽傳承人”,鼓勵地方給予一定的優撫。

下一步,廣東省文化和旅遊廳将根據《辦法》相關規定,适時啟動新一批省級非物質文化代表性傳承人的認定,同時,加緊制定省級代表性傳承人評估标準和實施細則,逐漸完善評價體系,指導全省代表性傳承人積極開展傳承活動,更加科學、系統地推進非物質文化遺産保護傳承工作高品質發展。

連結

六種情形将取消傳承人資格

有下列情形之一的,經地級以上市文化和旅遊主管部門核實後,省文化和旅遊廳取消廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人資格:

●代表性傳承人喪失中華人民共和國國籍的;

●采取弄虛作假等不正當手段取得資格的;

●無正當理由不履行義務且累計兩次評估不合格的;

●違反法律法規或違背社會公德,造成重大不良社會影響的;

●自願放棄的;

●其他應當取消廣東省省級非物質文化遺産代表性傳承人資格的。

相關新聞

5人被取消國家級“非遺”代表性傳承人資格

2021年12月27日,文化和旅遊部在其官網釋出公告稱,決定取消喬月亮、許冬瑾、江亮根、袁仁國、羅曉雲等5人國家級非物質文化遺産代表性傳承人資格。

法律依據

2020年3月1日起施行的《國家級非物質文化遺産代表性傳承人認定與管理辦法》第二十二條規定,有下列情形之一的,經省級文化和旅遊主管部門核實後,文化和旅遊部取消國家級非物質文化遺産代表性傳承人資格,并予以公布:

(一)喪失中華人民共和國國籍的;(二)采取弄虛作假等不正當手段取得資格的;(三)無正當理由不履行義務,累計兩次評估不合格的;(四)違反法律法規或者違背社會公德,造成重大不良社會影響的;(五)自願放棄或者其他應當取消國家級非物質文化遺産代表性傳承人資格的情形。

采寫:南都記者 王美蘇 劉苗 肖陽 通訊員 粵文旅宣