極少有一位哲學家像列奧·施特勞斯一樣在産生巨大影響的同時,還有一層神秘感,在被議論的同時,不斷被誤讀。

人們圍繞施特勞斯發起過哲學抗議,認為他以一種自然法的傳統教誨為僞裝,隐秘地引入來自海德格爾和施米特的國家主義。更常見的哲學指控是,施特勞斯試圖“傳授某種包含危險的反民主情緒的隐秘教誨,他偏愛哲學精英的統治,以及他認為應該明智地使用宗教和其他‘高貴謊言’以控制群眾”。有一個有意思的現象是,一大堆文章聲稱,施特勞斯在身邊聚集了一群志同道合的追随者,他們在裡根、老布什執政時期,占據着美國許多政府機構的重要職位。這一指控在“9·11”事件後被推向高峰。

而在上世紀九十年代,施特勞斯被翻譯引進到漢語學術界,也遭遇引進者、譯者的曲解。在相當長的一段時間裡,他都被認為是一個徹底批判、否定現代文明及其知識體系的人物,成為意識形态競争的一種知識工具。

《現代性及其不滿》一書的中文版新書近日出版,下文經出版方授權節選自該書關于施特勞斯的部分。全書分為兩部分,一為“現代性”的誕生,二為對“現代性”的批判、反思。施特勞斯自然被編入第二部分。

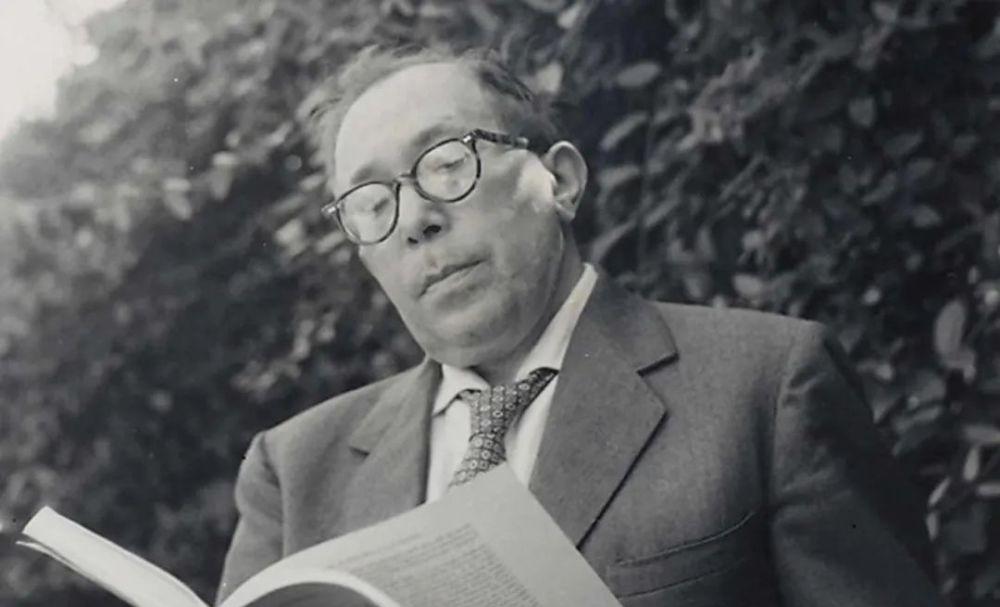

列奧·施特勞斯(Leo Strauss,1899年9月20日—1973年10月18日),20世紀猶太裔德國哲學家。

施特勞斯見證并預見了現代文明存在的問題,認為其若要繼續保持活力,免于毀滅,必須需要某些前現代的傳統權威。對他的批評和誤讀在很大程度上就來源于此。

施特勞斯了解的哲學并非一種建構性的或構造性的活動,而更多是一種懷疑性質的活動,也即哲學是“原初意義上的懷疑”,知道自己不知道,或知道知識的局限。他追求的是整體性知識,不是為了得到具體的答案,而是追尋這個過程。了解了這一點才更可能了解施特勞斯對“實證主義”和“曆史主義”的批判,這兩者都是現代性知識的基礎,在他看來,也恰是它們制造了一種人造的洞穴,是柏拉圖自然洞穴之下的人造洞穴。在自然洞穴,人們看到的是投射到牆上的影子而非真實世界。而人造洞穴使人連自然洞穴也夠不着。按照《現代性及其不滿》一書的了解和辨析,施特勞斯對實證和曆史的基本态度是反思而非否定。

原文作者 | [美]史蒂文·史密斯

摘編 | 羅東

《現代性及其不滿》,[美]史蒂文·史密斯 著,朱陳拓 譯,後浪丨九州出版社,2021年11月。(點選書封可購買)

1

哲學,一種事業

施特勞斯以其作為政治哲學研究者的身份而最為人所知。但是他對政治哲學的了解也并不能省卻對哲學的通常解釋。

他解釋道,哲學是對“普遍知識”的探求,或者說是對關于“整體”的知識的探求。他所謂的整體,指的并不是某種百科全書式的清單,一個關于所有存在事物的範疇;他指的是一種關于“事物本質”的知識,也就是由這樣一類存在構成的基本範疇,對于這些存在我們能夠提出“什麼是……?”這樣的問題。我們通過知道事物的本質或其所屬的範疇來了解一個事物。哲學力求範疇性的知識,而非關于特殊事物的知識。關于這類範疇,施特勞斯所舉的例子是關于上帝、人和世界的知識。

哲學作為一種獨特的事業出現,是因為這類性質的知識并非即刻可以得到。我們對于各種事物或多或少都有各種可靠的意見,但此類意見經常展現出内在的不一緻,甚至可能會彼此沖突。在施特勞斯的表述中,哲學是“有意識的、連貫且不懈的努力,試圖用有關政治基本原則的知識取代有關政治基本原則的意見”。

《自然權利與曆史》,施特勞斯著,彭剛譯,生活·讀書·新知三聯書店,2016年7月。

但即使哲學力求關于整體的知識,整體從根本上說也是難以捉摸的。我們或許有關于部分的知識,但整體仍舊是神秘的,并且在缺乏關于整體的知識時,關于部分的知識仍舊是不完整的知識。施特勞斯承認,對一緻性與完整性的崇高雄心和結果的微不足道,這兩者間的不一緻“可能會顯得哲學像是西西弗斯式徒勞或醜陋”,但是他繼續肯定說,哲學“必然由愛欲(eros)陪伴、維持和提升”。換句話說,哲學首先且主要是一項充滿愛欲的活動,更多由對知識的追求與欲望構成,而非由智慧的完成或實作構成。

有時候,施特勞斯會将哲學同某一類型的因果知識聯系起來。“哲人的主導性激情是對真理的欲求,即欲求關于永恒秩序、永恒原因或有關整體的原因的知識。”施特勞斯再次強調欲望或激情(也即愛欲)構成了哲學的特征。這種激情是對整體原因的知識所抱有的激情,而非對任何特定事物的知識所抱有的激情。實際上,對知識的這種激情會讓哲學家對人類事物不屑一顧,而人類事物同永恒秩序相比則隻會顯得“微不足道且短暫”。由于哲學主要關心事物的原因——以及事物的形式(eidos),這讓哲學顯得不關注事物——包括人類在内——的特殊性。

施特勞斯知道——并且深知——對這一哲學概念存在着一個顯然的反對意見。古代的或蘇格拉底式的哲學概念認為哲學是“關于整體的知識”或一種關于“永恒秩序”的知識,這似乎預設了一種“過時的宇宙論”,在這一宇宙論下世界表現得像是一個有秩序的宇宙,在這宇宙中人類和其他物種都有各自預先決定的角色。這樣的觀念同物種進化與宇宙無限膨脹的現代科學概念完全不一緻。

2

整體性知識的可能性

如果一切都處于不斷變化之中的話,那麼整體知識這一觀念也就變得不連貫了。是否存在一個能夠獲得關于其知識的整體?關于自然的目的論概念,如今看起來就像神創論和其他僞科學的主張一樣過時。對這一非常尖銳的反對意見,施特勞斯是否有答複?

對于這種對古代哲學的現代批判,施特勞斯提供了一個非常有趣的回應。他否認人性的古典概念預設了任何特定的宇宙論或潛在的形而上學。舉例來說,有主張認為古典倫理學和古典政治哲學被一種目的論的實體學或一種形而上學的生物學扭曲,該主張是完全偏頗的。它将現代啟蒙運動的修辭強加給過去,這一修辭認為自然科學知識是所有知識形式的基礎或前提。施特勞斯認為,對于整體知識的欲望仍舊恰如其所是——它隻是一種欲望。它并沒有教條地預設這種或那種特定的宇宙論,更别說聲稱表明了某種宇宙論。

施特勞斯宣稱,古代哲學以“尋求宇宙論”的名義來了解人類的處境,而并未就宇宙論的問題給出任何特定答案。正是古代哲學對整體知識所抱有的開放性或懷疑态度,使古代哲學免于受到教條主義和天真爛漫(na veté)的指控:“無論現代自然科學的重要性是什麼,它都無法影響我們對何為人身上的人性的了解。對現代自然科學來說,以整全的眼光來了解人意味着以次人(sub-human)的眼光來了解人。但從這一角度來看,人作為人完全不可了解。

電影《蘇格拉底》(1971)劇照。

古典政治哲學以不同的眼光看待人。這肇始于蘇格拉底。蘇格拉底絕沒有服從一種特定的宇宙論,是以其知識是關于無知的知識。關于無知的知識不是無知。它是關于真理和整體難以捉摸這一特性的知識。”

施特勞斯對哲學的了解是:它始于一種對整體知識的欲望,并以意識到“真理難以把握的特征”而結束。在關于整體的知識之前的必然是關于部分的知識。由于我們不可能立刻獲得關于整體的知識,仿佛“從槍管裡射擊”(shot out of the barrel of agun)一樣(這是黑格爾的著名比喻),我們必須以一種“上升”的形式到達整體,這一運動過程是從我們立即便能知道的事物——由“前哲學”經驗構成的世界——上升到那些仍舊晦澀且被神秘所籠罩的事物的過程。

哲學必須從普遍同意的前提出發,“辯證地”向前行進。這一上升過程從我們所共享的意見出發,這些意見“對我們來說位于首位”,也即這些意見關乎政治共同體的基礎,共同體成員的權利與義務,法律與自由的關系,以及同戰争與和平有關的律令。

正是“政治”為我們的這一上升過程提供了最清晰的出發點。為什麼會這樣?

3

政治哲學是第一哲學

政治哲學并不僅像倫理學、邏輯學或美學一樣,僅僅是整體哲學的一個分支。對施特勞斯來說,政治哲學是某種第一哲學。對政治事務的探究要求我們首先探究關于更好事物與更壞事物的意見,關于正義與非正義的意見,這些意見塑造了政治生活,并賦予其意義。所有政治都被意見所統治,而政治哲學将研究統治一個共同體的意見——這通常是寫入法律、法規和其他官方檔案的權威意見——作為其出發點。我們的意見在其核心處包含了關于政治生活本質的核心假設。如果沒有做出關于法律和權威的特定假設,一個人不會将警察看作警察。隻有從意見出發,我們才能夠開始這一向政治哲學的上升過程。

如果說所有的政治都被意見所統治的話,那麼所有的意見都關注維持現狀或做出變革。變革是想要使事物變得更好的願望;維持現狀則是想要防止事物變得更壞的願望。

電影《大都會》(1927)劇照。

于是由此可見,所有政治都預設了某些關于好和壞的意見,并據此評判變革。“政治事物依其本性,”施特勞斯寫道,“便是支援與反對、選擇與抵制、稱贊與指責的對象……如果一個人沒有嚴肅地對待它們或含蓄或明确的主張,那麼他就沒有了解政治事物之所是,沒有了解政治事物之為政治事物。”

但關于好和壞的判斷預設了某種關于善的思想,某種關于共同體或社會的善的思想。這些意見盡管本身并非哲學,但其仍然與哲學共享某些事物,也即對政治的善、對共同體的善的關注。但将政治哲學家同最好的公民或政治家差別開來的事物,并不是對這個或那個政治共同體的幸福的關注,而是其所擁有的特定視角:政治哲學家尋找塑造“好的政治秩序”的“真正标準”。

從某一角度來看,政治共同體是一個存在的範疇,其僅不過是整體的一方面或一部分,但從另一個角度來看它則是整體的縮影。政治是自然秩序内對人類進行分組的最完整方式。是以,政治秩序為其他所有秩序提供了基本的結構,或确定了它們的排序。在所有易毀滅的事物中,政治秩序所具有的異質性,最接近地表達了永恒秩序的異質性。關于整體的知識必須始于政治哲學。而政治哲學究竟是成了終點本身,還是成了一種了解形而上學的手段,施特勞斯并沒有明确地解決這一問題。

4

洞穴以及洞穴之下的洞穴

在他的各種作品中,施特勞斯都強調他研究哲學的方法在柏拉圖和亞裡士多德的作品裡有着最典範的表達。這不僅是因為他們的作品按時間順序排列位于首位,還因為古人相較塑造其共同體的政治意見而言處于優勢地位。

這些意見——施特勞斯稱它們構成了“自然意識”或“前哲學的意識”——塑造了道德的視野,政治哲學的基本概念和基本範疇由這一視野産生,而根據這一視野也能夠檢查這些概念與範疇。正如施特勞斯所呈現的那樣,古典政治哲學同政治生活直接相關,而所有之後的哲學都相當于對這一傳統的修正,并是以隻能間接地體驗它們的世界,也就是說相當于透過一塊玻璃在暗中看世界。自然經驗透過哲學傳統被進一步地扭曲了,而哲學傳統在不同的時期與神學、科學交織,以及在近期則是與曆史交織在一起。于是,我們如今是透過一個由各種概念組成的棱鏡來體驗世界,而這一棱鏡阻礙我們到達哲學與城邦相對(vis-à-vis)的——冒昧借用約翰·羅爾斯的表述——“原初位置”。

施特勞斯尋求通過柏拉圖關于洞穴的著名隐喻來解釋哲學的自然狀況。施特勞斯認為,柏拉圖的洞穴并不僅是一種黑暗和迷信的狀态。它代表了日常生活的自然視野,代表了我們都在其中生活和行動的世界。洞穴中的“囚徒”——柏拉圖認為關于經驗仍舊存在某些原始的前哲學基礎的觀念,源自胡塞爾(Husserl)同“生活世界”有關的觀念,但其仍舊未在施特勞斯這兒完全地理論化。

他們就是如此——被互相束縛,并且隻能夠看見投射到牆上的頭像,而火在他們身後燃燒。蘇格拉底稱,這些人——消極且迷醉——“跟我們一樣”。這一隐喻類似于現代的電影院或電視熒幕,觀察者在其中消極地接受自己眼前看到的圖像,卻永遠不被允許去看産生這些圖像的原因。這些圖像反過來又受“傀儡操縱師”控制,後者隻允許洞穴裡的居民看到自己允許他們看到的東西。傀儡操縱師首先是城邦的立法者,是城邦的建立者、政治家和立法者,是帶來關于正義的法律和法典的人。與他們并列的則是詩人、神話作者、曆史學家和藝術家;而在他們之下的則是匠人、建築師、城市規劃者和設計師。所有這些匠人都貢獻了自己的一份力量,來裝飾構成政治生活的各式各樣的洞穴。

我們所處情況的新穎之處——也是施特勞斯在使用洞穴隐喻時的原創性所在——是我們不再居住在柏拉圖的洞穴之中,而是為自己在天然的洞穴之下挖了一個洞穴,這個人造洞穴為追求哲學制造了進一步的阻礙。這就仿佛是:

人們有可能變得十分害怕上升到有陽光的地方,并且很想使得自己的任何後代都不可能實作這一上升。于是他們就在他們出生的洞穴下方挖一個深坑,并退入這一深坑裡。如果某個後代想要上升到有陽光的地方,他就必須首先到達與自然洞穴平行的高度,為了做到這一點,他就必須發明新的、徹底人工的工具,而生活在自然洞穴中的人并不知道這一工具,這一工具對他們來說也毫無必要。如果這人固執地認為,通過發明新工具,他已經超越了他的穴居祖先,那麼他就是一個傻瓜,就永遠不可能見到陽光,将會失去對太陽的最後一點記憶。

造成這個新坑、這個洞穴之下的洞穴的原因是什麼?

施特勞斯影像。

5

實證主義的局限

對于造成這一全新且前所未有的狀況的原因,施特勞斯追溯至現代哲學本身所經曆的錯誤路徑,以及其“孿生姐妹”科學和曆史所經曆的錯誤路徑。

必須要說的是,他并不反對科學和曆史本身。他反對的是将科學和曆史轉變成兩種以實證主義和曆史主義之名展開的僞哲學,而這構成了恢複哲學的最大障礙。

實證主義是如下信念,即認為“現代科學擁有或渴望的那類人類知識,是知識的最高形式”。實證主義必然貶低所有非科學形式的知識所具有的價值,而不論其是傳承而來的傳統信仰、民間智慧還是簡單的常識。隻有能夠經受科學的審查和控制的考驗的事物,才能夠算得上知識。

在社會科學裡,實證主義者們通常堅持事實與價值間的根本差別,認為真正的知識隻關注事實以及事實之間的關系。價值和“價值判斷”據稱是個人選擇的問題,并是以不在知識的範圍之内。是以,試圖對不同的政治制度和關于正義的不同主張進行排序或評價的嘗試,從一開始便被認為是不可能的。

早期短片《祖母的放大鏡》(1900)畫面。

實證主義的問題不僅在于它不信任所有前科學形式的知識并試圖與之決裂,還在于通過複雜的科學手段它隻不過确認了那些“每個智商正常的十歲小孩”都已經知道的事情。

科學的還原論(“從望遠到顯微的知識”)或許在某些領域是有價值的,但當它被運用于社會和政治世界時則并非如此:“有些事物隻有從與科學觀察者截然不同的公民眼中來看,才能看到它們的本來面目。”帶着對斯威夫特的緻敬,他宣稱要求科學般的準确性并不會使事物更清晰而隻會導緻失真,隻會引向“令(格列佛,Gulliver)在浮島(Laputa)深感驚愕的那類研究項目”。

6

曆史主義的局限

導緻我們下降到自然洞穴之下的第二個也是更顯著的原因來自曆史主義。我們不應将曆史主義同曆史混淆,後者是施特勞斯贊賞的一門學科;而與之相反,曆史主義則涉及到曆史的敗壞。曆史主義是如下信念,這一信念認為所有知識——科學的或是哲學的——都是曆史性的知識,也即是其所處時間、地點和環境的一種表達。實證主義堅持認為有一種知識,即科學知識,是真理的源泉。實證主義至少仍舊同哲學傳統有着些許聯系,而不論這一聯系有多脆弱。曆史主義則認為,甚至就連提出關于真理的問題,提出同“人性的永久特征”有關的問題,都是某種“腐朽的柏拉圖主義”的舊病複發,這種“腐朽的柏拉圖主義”有着永恒真理的觀念并且認為社會有着一個正确秩序。

根據施特勞斯的解釋,曆史主義依其自身的标準也是失敗的。曆史主義是如下信念,即認為所有思想都是其時代的産物。

但如果所有思想都是其時代産物的話,這必然對曆史主義自身也成立。然而曆史主義卻前後沖突地将自身從曆史的審判中排除出去。所有的思想似乎都是曆史性的,但曆史主義的觀念卻除外,也就是所有的思想都是曆史性的這一觀念除外。同樣存在問題的是,曆史主義未能就過去的思想提供一個充分的解釋。

現代曆史方法要求按照過去實際——本真(eigentlich)——發生的那樣,或按照其實際了解自身的那樣去了解過去。但如果将柏拉圖的《理想國》或盧梭的《社會契約論》(Social Contract)這樣的著作作為其時代産物來閱讀的話,就沒能像柏拉圖和盧梭了解自身那樣來了解它們。他們并非曆史主義者,是以将曆史主義強加在他們的作品之上,便是對真正的曆史性了解的一種扭曲。而在思想史上強加某種形式的曆史主義,這本身便是一種現代的建構。

對于這些構成了柏拉圖洞穴之下的洞穴的教條,我們如何能夠讓自己從中抽身而出?

7

向“自然洞穴”上升

施特勞斯承認,我們不再能夠直接知曉經驗的原始意義,不再能夠直接了解城邦及其神祇的原始意義,而這些是哲學的前理論條件。它被掩蓋在一層層凝固了的傳統之下,這些傳統成功地從我們的視野中掩蓋了它。

但是諷刺的是,施特勞斯認為這并不完全是一件壞事。由于曆史主義摧毀了先前的所有哲學,我們生活在這樣的一個時代,這一時代中傳統的破滅使得對傳統的反思得以可能。如果我們想要從地下二層走出并上升到那構成所有哲學前提的自然洞穴,這樣的一種反思将要求創造“完全人造的新工具”。

施特勞斯和他的書房。

自相沖突的是,這些新工具是從曆史主義的同一個工具箱内取出的,而曆史主義則是施特勞斯看起來在反對的。盡管曆史主義或許會教條地将哲學局限于其時間和地點所構成的環境,但它同樣能夠被用來反對自身。施特勞斯認為存在如下可能,即通過關注哲學所處的環境,曆史主義或許在不知不覺中走向自我毀滅:“曆史學家或許相信,對人類思想的真正了解就是按照特定的時代了解每一種學說,或者将每一種學說了解為其特定時代的一種表達。

如果曆史學家從這一信念出發開始其探究工作,他就必然十分熟悉這樣一個觀點,即他的最初信念是沒有根據的。事實上,正是他所探究的主題不斷向他強調這一點。不僅如此,他還被迫意識到,如果受那一最初信念的引導,就不可能了解過去的思想。曆史主義的這種自我毀滅并不完全是一個意料之外的結果。”

施特勞斯的答案是,隻有通過曆史研究,我們才能夠讓自己回想起哲學的原初處境。具有諷刺意味的是,為了變得更具曆史性,我們必須首先讓自己從曆史主義的迷惑中解脫出來。隻有重新獲得仔細閱讀的技藝,我們才能夠由自己如今所栖居的人造洞穴,朝着作為未來哲學之基礎的“自然洞穴”開始這一緩慢且痛苦的上升過程。