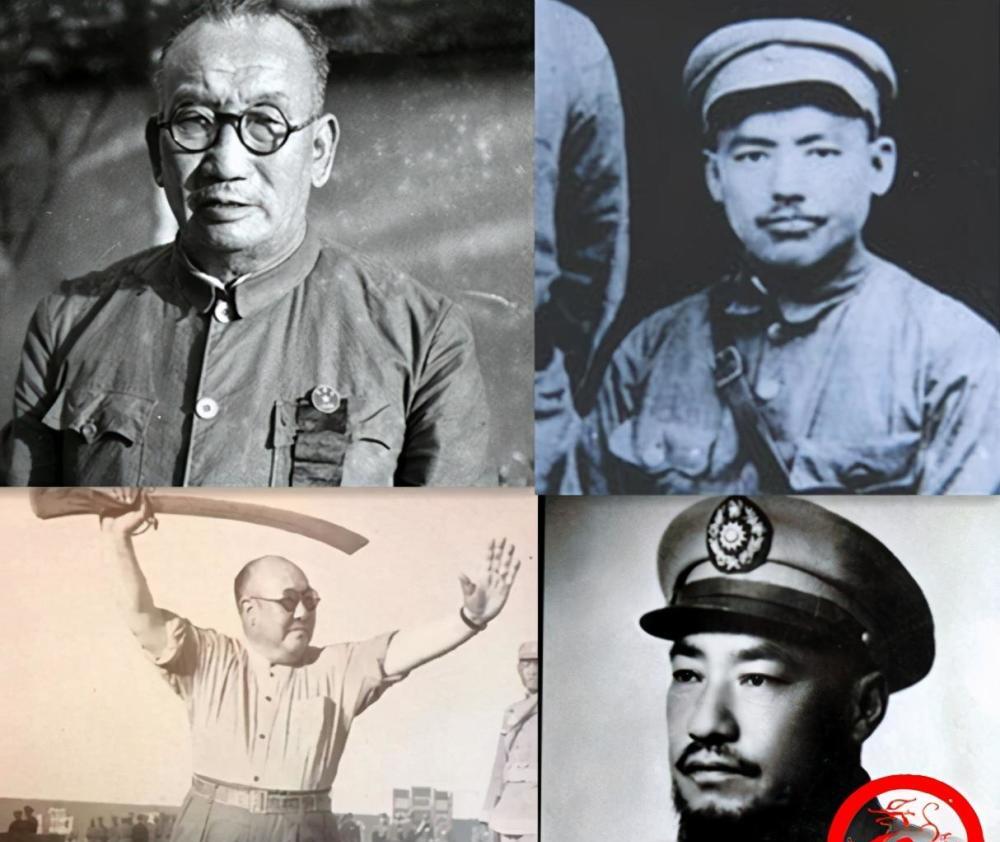

“西北四馬”,分别是馬鴻賓(左上)、馬步青(右上)、馬鴻逵(左下)、馬步芳(右下)。

民國時期,國内時局動蕩,軍閥紛争。在這種情況下西北地區出現了以馬步芳、馬鴻逵、馬鴻賓、馬步青為代表的西北軍閥割據局面,他們四人被稱為“西北四馬”。此外,“西北四馬”又分為青海馬家軍和甯夏馬家軍,前者指的是馬步青、馬步芳兄弟二人,而後者指的是馬鴻賓、馬鴻逵兩兄弟上司的部隊。

解放前夕,馬步芳、馬步青以及馬鴻逵這“三馬”随着國民黨走上了逃亡之路,最終客死異鄉。在“西北四馬”有一人另外“三馬”不同,他在解放戰争時期迷途知返、選擇了對的路,為解放戰争做出了一定的貢獻,并在建國後身兼要職,最終安度晚年。他就是“西北四馬”之一的馬鴻賓。

馬鴻賓。

1884年9月14日,馬鴻賓生于甘肅省臨夏縣韓家集的一戶人家,其父曾是清末時期安甯營管帶、簡練軍記名總兵馬福祿。馬鴻賓與其他三馬最大的不同就是他是一個有文化的讀書人,而其他幾位則是粗人,這也是他遭其弟馬鴻逵嫉妒的一個因素。據說,馬鴻逵為了與其兄長馬鴻賓争寵不惜離家出走,成年後的馬鴻逵更是用“我家的聖人”來形容馬鴻賓。馬鴻賓與其他幾位相比,做事更加成熟、穩重、圓滑,為人更加謙和。年輕的馬鴻賓曾是其叔父馬福祥的侍從,先後任馬隊隊官、騎兵營營長、新軍管帶以及新軍司令。1916年,32歲的馬鴻賓被北洋政府授予少将軍銜,四年後又被升任為陸軍中将。

馬鴻賓(右二)與楊得志将軍(左一)。

1930年閻馮倒蔣失敗後,馬鴻賓被蔣介石任命為師長,之後又被任命為甘涼肅邊防司令。次年,馬鴻賓又被任命為代理甘肅省政府主席、主席。不久後,日本發動了“九一八事變”,當時的馬鴻賓敏銳地意識到日本人的野心不僅僅是東北或者是中國的某一個地區,而是整個中國。是以在“九一八事變”爆發後,馬鴻賓開始研究日軍的作戰特點、動向,并時刻對馬家軍勤加練習。

日軍在占領我國東北三省後,又企圖聯手蘇聯以便控制住中國國内的各方勢力,當時作為西北軍閥的馬家軍自然就成為了日軍拉攏的對象。于是日軍派出日本特務以及被其收買的漢奸來遊說馬鴻賓,但被其拒絕。之後,馬鴻賓下令全城抗日,如有違令者即當以漢奸處決。

1937年抗日戰争全面爆發,馬鴻賓奉命帶領自己所在的八十一軍前往綏西抗擊日軍。1940年,日軍率軍渡過黃河向西進犯,馬宏賓率部抗擊日軍。日軍先以30餘門大炮對我方陣地進行猛轟,企圖摧毀了我軍右翼陣地,而日軍步兵沖破右翼,向我軍包圍過來。當時馬鴻賓部士兵僅有舊式步槍,面對日軍精良的武器明顯趨于弱勢。最終馬鴻賓當即決定大部隊向東北撤退,留一小部分戰士堅持在前沿陣地掩護,最後全部壯烈犧牲。

晚年時期的馬鴻賓。

1941年,日軍渡過黃河準備南下進行掃蕩,途中遭到了馬鴻賓的阻擊。經過兩天兩夜的激戰,日軍最終被馬家軍擊退。之後,馬鴻賓又指令馬家軍僞裝成老百姓的樣子将日軍南下的鐵路破壞,這成功地阻滞了日軍的行軍計劃。

解放戰争時期,馬鴻賓秘密釋放了18名被俘解放軍。1949年馬鴻賓帶領其部隊八十一軍宣布起義,在其感召下國民黨128軍及其他部隊紛紛選擇投降。新中國成立後,馬鴻賓先後任甯夏省人民政府副主席、民族事務委員會主任、人大代表、甘肅省各界人民協商委員會副主席等職務。1960年10月30日,馬鴻賓因病去世,享年76歲。