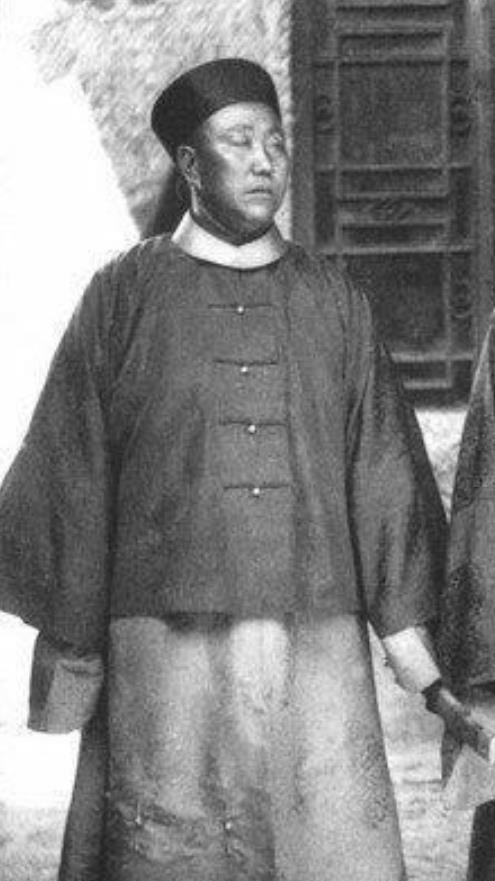

葉志超是李鴻章的愛将,他年輕的時候,是出了名的打仗不怕死。他在戰場上永遠沖在第一線,用真刀真槍拼出戰功,闖出了名堂,從一個普通的團練一直晉升,最後官居從一品直隸提督,還被皇帝欽賜額渾巴圖魯名号。

然而,在甲午戰争中,葉志超卻帶兵潰逃五百裡。為什麼同一個人,前後會有如此大的反差呢?

一、英勇無畏的“葉大呆子”

葉志超小時候父母都死了,舅父将他撫養下長大,那時的他小小年紀每天都幫家裡放牛,幹雜活。太平軍起義長驅直入攻到安徽後,葉志超他參加了清軍當地的團練。每逢作戰,葉志超必定沖在最前面,是以屢立奇功,也漸漸有了名氣。

李鴻章1862年組建淮軍後,葉志超投入其麾下,他參與平定江浙大大小小戰役無數,堅決服從指令,強悍敢拼不怕死。後來葉志超調入劉銘傳部,随軍參加了剿撚作戰。葉志超戰場勇猛無畏,獲得了朝廷勇士的名号,被稱為額渾巴圖魯。

之後李鴻章接手北洋軍務,就把葉志超留用在身邊。葉志超每次打仗,不擒住敵方首領絕不罷兵,也因為他這種認死理的做法被稱為“葉大呆子”。此後他一路升遷,1889年成為直隸提督兼北洋防軍翼長。

二、臨陣磨槍,勉強奔赴北韓戰場

葉志超在之前長達30年的時間裡,一直表現出英勇善戰的氣勢。沒想到會在後來的甲午戰争中,被敵人打得潰逃五百裡,完全沒有往日的神勇。1894年,北韓東學黨起義,大清政府下令葉志超率領軍隊趕赴北韓鎮壓起義。葉志超并不想去,就托人找找李鴻章說情。

葉志超之是以會猶豫,是因為他不确定日本是否參戰。清廷計劃由葉志超統領一共2464人去北韓,如果隻是鎮壓東學黨,那麼這兩千多人足夠了。但如果日本參戰,兩千多人孤懸海外,沒有勝算。李鴻章堅持出兵北韓,是判斷日本不會與大清開戰。從後面發生的事實上看,葉志超不想去,并非他貪生怕死。

葉志超、聶士成率部到達北韓後,迅速平定東學黨叛亂。日本已經明确要出兵。聶士成請求李鴻章派輪渡接軍人回國。他這樣做是因為他們這次過來是平息叛亂,而不是與日本争雄。

清軍在北韓沒有優勢,不應該在這裡與日本開戰。趁開沒正式開戰趕緊渡海回國,将我軍駐紮到我國邊境線上。等到了秋季,陸軍可以直接進攻平壤,海軍則可以在仁川登陸,兩軍夾擊,一舉破敵。如果讓日本人先發制人,我們就危險了。

葉志超面對這種情況,提出提出了上中下三種應對措施,他認為最好的應對辦法就是迅速派大軍南下。聶士成提出的建議隻是是中等政策,并不是最佳的方案。是以從這裡看出葉志超之前不願意帶兵到北韓,是一個軍事将領對于形勢的判斷,而并不是因為他貪生怕死。

葉志超對北韓形勢的分析讓他不願意去,恰恰說明他之前在國内鎮壓起義時戰鬥經驗,并不能應對近代戰争。之後清軍到了牙山,聶士成提出了建設性意見,葉志超不采納,反而又提出不切實際上策,最終導緻清軍長期孤軍在海外作戰,十分被動。

三、與戰友配合不力,謊報軍功

與日軍開戰後,聶士成認為海路已經被封鎖,援軍來不了,牙山地勢險峻不能防守,葉志超可以駐守公州。聶士成帶領部分軍隊出戰,如果順利,葉志超帶兵馳援。如果聶士成不戰敗,他們就繞道從北邊回公州。

然而,開戰後聶士成一度陷入包圍,葉志超卻沒有出兵相救。聶士成隻能帶領士兵潰散突圍。成功突圍後,兩隊人馬在天安會合,聶士成提出請葉志超先往公州,自己帶人斷後。

沒想到第二天,等到聶士成趕到公州的時候,居然發現葉志超正在帶軍向北撤離。直到這個時候,葉志超才告訴聶士成,他們不打算守公州,而是打算繞道去平壤。

在這場戰役中,葉志超不曾在聶士成激戰不支時出兵相救,戰後又不打招呼,擅自改變計劃部署,放棄公州去平壤。這些都還隻是為将沒盡好責任的問題,接下來,葉志超的行為就說明人品有問題。

葉志超明明在這次的戰役中失敗而歸,他卻發電報給朝廷說自己打了大勝仗,以死傷兩百人的代價打死日軍兩千餘人。朝廷是以賞賜了兩萬兩白銀。葉志超早已沾染了官場上的惡習,這樣的他領兵打仗怎麼可能不敗?

四、平壤之戰,兵敗如山倒

清軍退到平壤後,與衛汝貴、馬玉崑、左寶貴、豐升阿率領的四路大軍會合。李鴻章力排衆議,任命葉志超為帥。葉志超提出了集合所有兵力,秋收後一起前進的進攻計劃。當時,清軍的探子根本沒能偵察到日軍的情況,對方的兵力部署、進軍路線、彈藥糧食補給全部都不清楚!

葉志超提議的“秋後前進”的計劃,根本沒有意義,他真實想法是要退出平壤。他曾經召集将軍一起商讨,他說日軍乘勝而來,風頭正盛,我軍彈藥不夠,對這裡的地形也不熟悉,不如先撤退。左寶貴将軍一聽就生氣地說:“國家養兵千日用在一時,現在日軍懸兵在異地他國,正是出兵狠狠打擊他們的時候!”

後來得知日軍從元山登陸,李鴻章要求葉志超趁敵人趕上戰場,兵力分散,立即設伏打擊。于是葉志超抽調七千精銳,在中和設伏準備殲敵。然而沒想到李鴻章又覺得日軍可能繞道我軍後方,就要求清軍去元山方向設伏。如此亂指揮,清軍行軍一番折騰,失去了先機,隻能退到嬰城防守。

與日軍開戰後,戰事焦灼。平壤城南面、西面清軍防守得很好,北面卻失利,左寶貴将軍英雄犧牲。那時,日軍隻是沖破了玄武門的外門,還進不來城。況且日軍連日長途奔襲,一天都沒有吃東西,糧食、彈藥都嚴重不足。如果那個時候,葉志超下定決心積極反擊,平壤完全可以守住。但是葉志超卻下令棄城而逃!

五、身敗名裂

清軍退出北韓後,葉志超直接帶領部隊狂奔五百裡,跑回了國。與此同時,他再次謊報軍情,他上書說倭人有三四萬人之衆,進攻猛烈,我軍苦戰了五天五夜,最終彈盡糧絕,無奈隻能退出平壤。朝廷再次降旨撫慰他說這次失敗不怪他。

不過,仗打成這樣肯定瞞不了人,很快他謊報軍功的事情就被揭發,最後葉志超被判“斬監侯”,身敗名裂。縱觀甲午戰争,清軍一再潰敗并不能完全歸結與将士貪生怕死,這其實跟整個大清朝廷積弊已久有關。

當時,清廷已經開展了洋務運動,軍事裝備已經近現代化,但總體水準仍然落後。以葉志超為代表的武将,隻能在國内鎮壓農民,并沒有能力應付近代戰争!

結語

晚清官場的醜陋的規則,将當年英勇的将士浸染成虛僞的官吏。葉志超對上級謊報軍功,虛報作戰計劃,對戰友不鼎力支援反而隐瞞計劃,遇到戰況便消極對待。這樣的統帥帶出的軍隊,怎麼可能打勝仗?