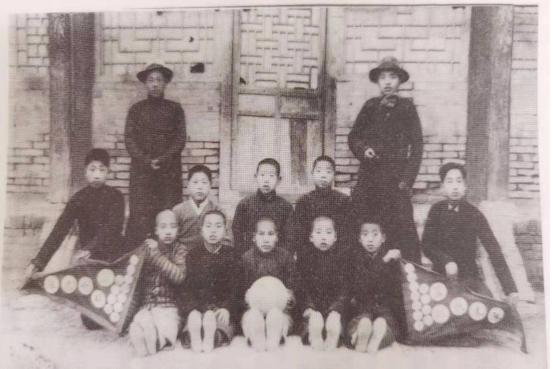

這張老照片,是民國二十八年(1939年)新海縣(現黃骅市)新海設治局局立李村國小組織的籃球隊合影照。提供這張照片的是戴嘉樾(坐在照片裡前排右二位置)的兒子戴其潤。

戴嘉樾生于1927年,1949年9月入黨。他祖居是李村,後遷至青縣王福莊。這照片承載着戴嘉樾那一代人的求學艱辛,銘刻着他們幼小心靈上的童趣,戴嘉樾在李村國小先後兩年的寒窗苦讀,賦予了他傳統文化的底蘊和民族精神的情操,也為今後從事黨的事業,參加革命與建設埋下了優良的種子。

永恒的瞬間

1939年正月的一天,中午下課時老師叫戴嘉樾和班裡的幾個同學留下,告訴大家說新海縣來了個照相的,學校準備以籃球隊的名義給大家照張相,誰願意要,就再拿40個大子兒。同學們誰也沒見過照相的,更沒有照過相,都感到又新鮮又興奮。

照相時穿的服飾可愁壞了戴嘉樾。戴嘉樾上學時,母親怕戴嘉樾凍着,千搜羅萬湊合地做了一件所謂的長袍,讓他白天當衣服穿,晚上搭腳蓋被。戴嘉樾心想:“不能穿着這樣一身百衲衣似的大棉襖照相啊,這也不像個籃球運動員的樣啊?”急中生智,戴嘉樾找到了同班同學闫國通,跟他換了件棉襖穿上。從照片中可以看出,戴嘉樾穿的棉襖袖子稍長,上面還明顯的有抹嘴或擦鼻涕留下的痕迹,與之一緻的是,大襟上也是污穢斑斑,但這畢竟比自己的長袍強多了。

照片中兩個穿長袍站立的老師,左邊的叫于悌雲,右邊的叫戴國富。中間一排,從左至右是于士珍、趙永瑞、郁浩、于雲鵬、程文田(同居村)。前排,從左至右是戴秋江、王錦殿(小科牛村)、戴旭江、戴嘉樾、戴增瑞(未注明村莊的人,均為李村鎮人)。兩面小三角旗子上寫着“新海縣設治局局立李村國小籃球代表隊”。

戴嘉樾的父親戴元毅1937年去了延安,來信說,要他寫過的字本和照片。想到這,戴嘉樾下狠心向拍照的要了一張照片。

1939年秋,戴嘉樾結束了兩年的學習生活,帶着這張籃球代表隊的合影,依依惜别地離開了李村國小,一生中那暫短的學習童年,也永遠定格在這張老照片中。

李村舊學堂

戴嘉樾上學的學校,沿用的是清朝末年蓋的舊學堂,是座清式建築的村舊學堂。在天王殿襯托下,顯得十分氣派。前有郎朗讀書聲,童音稚語;後有悅耳馨聲,香火缭繞,别有一番意境。

這張照片後面的房子,是學校一拉溜五間的正房,三步台階,前出廈,六根柱子立在前檐下。正中間,也就是照片後面的這間,是老師們的辦公室,左右是四間教室。整排房除東西房山是實牆,其餘均為木質架構斷截而成,起脊挂瓦。南面腰牆以上,全部是糊着窗戶紙的棂子門窗,别看外表破舊,但仍顯示着當年的氣派。

學校是四合院,東西廂房各四間,兩邊各有一個教室,其餘房子用作物品儲藏和守校人居住。南房除了一個大門洞,還有一間大教室,是剛入學的幼兒班。學校大門口上懸挂着“新海設治局局立李村國小校”的牌子,兩扇大門上,貼着“培養國粹”“塑造人才”的對聯。校門前的兩棵龍爪槐,長得十分茂盛。校門往南七八十米處,是高約兩米的土圩子,栽種了一字排列的柳樹。那個年代,學校這塊淨土,也彌漫着戰火的血腥。當年黃骅窪大人稀,土匪經常出沒。學校門前的土圩子就是防禦工事的一部分。

學校設初甲、初乙、初丙三個初小班和高小班,稱為兩級學校。在校生約二百人,有六位教師,校董叫戴翼,校長叫戴連震,但學校真正主事的叫如阜爺。

寒窗的甘苦

李村,自古就是滄州沿海南北通道上的重鎮。據乾隆八年(公元1743年)《滄州志》記載,乾隆元年滄州恢複巡檢司,下設巡檢兩名,就分駐孟村和李村。李村鎮當時就轄北起同居、聚館,南到孔家店、軍馬站的沿海118個村莊。

李村鎮中心一個方方正正的十字街口,将全鎮分為東、西、南、北四條街道。除各街道上的店鋪外,十字路口的四個角,是四大家的商鋪字号,西北角是“同興”雜貨店,西南角是“同盛”雜貨店,東北角是“寶華樓”五金,東南角是“寶榮”水果糖店鋪。往西是“同和”“同春”等字号,還有二層樓的“前益恒”。十字街往北往南一拉的大車店,為過往人馬車輛提供食宿。李村當時作為南北要道上的重鎮,其經濟之繁榮,由此可見一斑。王家肉鋪,就在十字路口往南百餘米的街道上,坐西朝東,與街東面的潘姓人家相對。

到1935年,國民黨二十九軍軍長宋哲元,又修通了黃骅境内的第一條公路—一津鹽公路,路就在李村村東穿過。這不僅标志着這兒的交通道路已進入能供汽車行駛的土公路時代,給李村鎮帶來新的發展契機,也顯示了李村作為南北交通重鎮的地位。

戴嘉樾的祖父叫戴仲泰,生于晚清。為了“有衣穿,有飯吃”,便參加了李鴻章的盛字軍,他憑着努力,從一個普通士兵成長為一個“有兵勇六七百人”的營官。1894年,他奉命出國參加了抗擊日本侵略北韓的平壤戰役。後來,由于清軍不戰而退,甲午戰争慘敗。戴仲泰滿懷一腔愛國熱情,被迫回到王福莊老家。

戴嘉樾的父親戴元毅,生于1899年。自小目睹國家的貧窮和遭受列強的欺淩,從1930年起從事革命進步活動,1935年在天津經彭真同志介紹加入中國共産黨,1937年奉命到延安。先後跟随中央從延安撤到晉西北,又從晉西北到西柏坡,再從西柏坡進入北平。先後任中央組織部行政處、秘書處副處長,紡織工業部行政處長,中央人民監察委員會進階監察員等職,1954年病休。

戴嘉樾自小在苦水中長大,自幼勤耕苦讀,受祖父、父親的影響很深。他小的時候,家裡的境況沒有供他上學的能力。在戴元毅去延安前,曾拜托族人親朋們給予關照、關愛,才使戴嘉樾有幸走進了李村學堂的校門。實際上,之前戴嘉樾也讀過冬春月的私塾。舊時的私塾,與現代的學校是截然不同的教育形式。它是封建制度下,家庭、宗族或教師私人設立的教學場所,一般隻有一位教書先生,且無一定的教材和學習時限。而冬春月的私塾,又是較為初級的私塾,先生也是非專業的,要亦耕亦教,是以隻在農閑時授課,仍屬于啟蒙教育。

1937年春,戴嘉樾到離王福莊近二十裡地的李村求學,那年他才10歲,需住在李村。家裡借來車,拉着柴禾、糧米,由母親陪着去了李村。

李村雖是戴嘉樾的外婆家,但他母親從小父母雙亡,僅有的一個兄長也逃荒去了東北,娘倆就住到了戴嘉樾一位遠房的大妗子家裡。

戴嘉樾剛入李村學校時讀一年級第二冊,後來如阜爺見他在石闆上寫的字工整無誤,覺得還有潛力,就讓插班跟二年級讀第四冊了。期末考試戴嘉樾考了個第一,順利地升入三年級,并領取了三年級第五冊新書。

是年,蘆溝橋的槍聲中斷了父親的學習。随着二十九軍的撤退,李村學校停辦了。說實在的,到這時家中也無力再供給娘倆的柴米了。就這樣,戴嘉樾領着新書就回了王福莊。幼小的戴嘉樾在家中一邊勞作一邊苦讀,常常是下地時揣着書,歇下來就以地當紙,以柴為筆,在地頭田間學習。學不懂的地方,就利用勞作間隙去請教自己的同族兄長。再加上冬三月跟同族兄長的苦讀,他基本上完成了國小三年級的全部課程。1938年春,全家勒緊腰帶又把他送到已複課的李村國小。因由母親陪讀費用太高,家裡已難以承受,隻好到如阜爺家宿讀。

直到1939年秋,地裡遭到澇災,莊稼顆粒無收,戴嘉樾被迫結束了在李村國小前後兩年的學習生活,帶着這張籃球代表隊的合影,依依惜别離開了李村國小。

後來1948年參加革命,1949年加入了中國共産黨。先後在青縣多個公社、鄉鎮任職,任縣委黨校校長、計委副主任、縣直機關黨委書記、縣委組織副部長等職,1989年離休。

原标題:檔案故事 | 1939年,李村國小也有籃球隊

作者:楊航 整理

讀完請點一下“在看”和“點贊”

每次推送第一時間出現在您訂閱清單裡