這是黃埔三期學弟和一期學長的對決。

1934年12月10日,紅軍北上抗日先遣隊第十軍團在黃山湯口鎮集結,國民黨追截部隊聞風而動,也向湯口方向運動。

随後紅軍第十軍團經烏泥關往黃山東麓的譚家橋轉移。鑒于烏泥關到譚家橋一線的地理優勢,紅十軍團決定在譚家橋設伏,吃掉孤軍突出的國民黨補充第一旅。

正當補充第一旅的兩個團快要進入伏擊圈時,一個紅軍戰士由于過度緊張槍走火。伏擊暴露,一場伏擊戰瞬間變成了遭遇戰,戰場先機盡失。

一場本可以改變紅十軍團命運的立足之戰,由于種種原因成了紅十軍團走向不歸路的轉折點。

這支北上抗日先遣隊,是由從江西中央蘇區出發去皖南建立新蘇區的紅七軍團,和方志敏建立的閩浙贛蘇區武裝紅十軍整編而成的,也就是紅軍第十軍團。

說是北上抗日建立新蘇區,實則是掩護中央紅軍南下長征,吸引火力。

我們先看看這支隊伍的上司構成,因為這些人将決定這支隊伍的命運。

軍團長劉疇西,黃埔一期,原紅十軍軍長,戰功不少,還到蘇聯伏龍芝軍事學院鍍過金,原來在中央蘇區任師長,在軍長任上不久。因在戰上負傷鋸了支手臂,人稱“獨臂将軍”。缺點是缺少大兵團作戰指揮經驗,當然這種缺陷對于已經當上軍團首長的劉疇西來說,肯定不可能會去承認。有時候為了維護自己的權威,很可能還會通過打擊别人正确的觀點來實作。

政委樂少華,原紅七軍團政委,“二十八個半布爾什維克”之一,有旅莫經曆。這些家夥和現在的一些耍嘴皮子的政客差不多,上綱上線一套一套,軍事鬥争基本一竅不通,但卻對軍事行動有最後的拍闆權。而且此人驕蠻、獨斷,自以為是。對紅七軍團軍團長尋淮洲很有意見,因為尋淮洲根據戰場實情做出的決策,經常和他根據遙控器給的訓示做的決策相背。

軍政委員主席方志敏。按理說方志敏在紅十軍團最有話語權,但他長期做的工作是蘇區建立和建設以及黨務方面的工作,幾乎沒有軍事鬥争經驗。而且身上文人氣質太濃,不太願意去和驕橫的樂少華去對抗。是以突顯出來的作用并不明顯。

方志敏

參謀長粟裕,原紅七軍團參謀長,死人堆裡爬出來的老戰士,朱德眼中的“青年戰略家”,絕對實力派的軍事指揮員。和尋淮洲搭檔屬強強聯合,兩人惺惺相惜,也是以沒少被政委樂少華打擊報複。

粟裕

主力師19師師長尋淮洲,原紅七軍團軍團長。這次整編,所有人都平級調動,唯有他降級了。他是從戰士一步一步憑實力幹到軍團長的,作戰經驗豐富,“年輕的戰略奇才”,當軍團長時才21歲。對于心理心暗的人來說,同僚的優秀往往會被看成挑戰自己權威的“攻擊”。很不幸尋淮洲遇上了這樣一個政委,處處被壓制,正确的提議經常被否決,又沒有最後決定權,長期處于壓抑郁悶中。

尋淮洲

這是一個有問題的上司組織,而且問題還不小。這冥冥之中已經決定了這支隊伍的命運。

再來看看對手。

補充第一旅旅長王耀武,黃埔三期,是很有抱負很有思想的一個國民黨軍官,剛剛從“宜黃保衛戰”中脫穎而出,深受蔣介石器重。

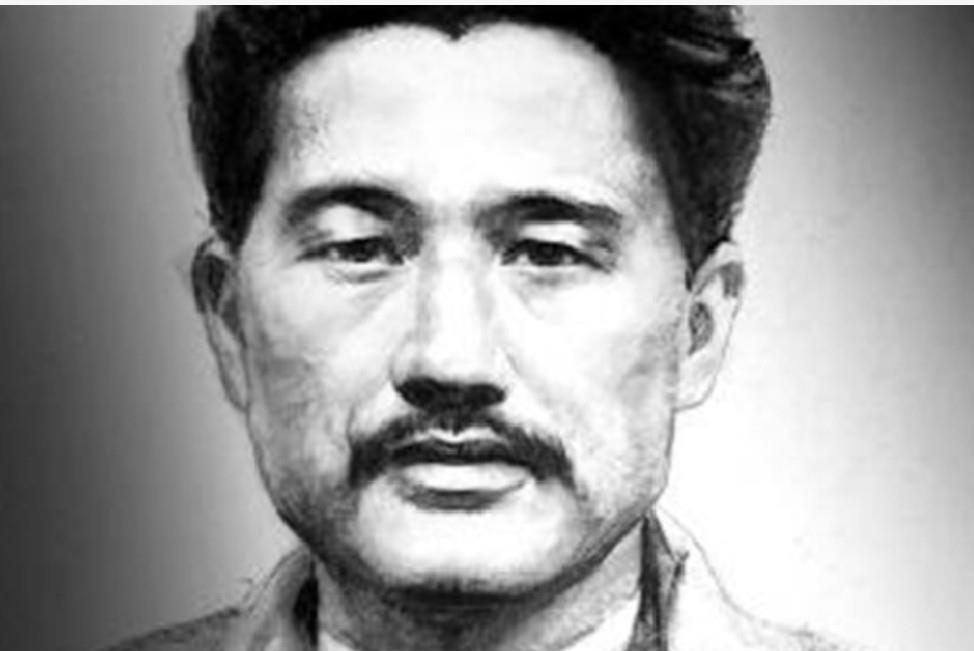

王耀武

再說這個補充第一旅,名字二流,實力卻一流。裝備精良不說,士兵多為北方人,作戰作風硬朗,軍官多是軍校畢業生,官兵都訓練有素,是一支能打硬仗且敢打硬仗的隊伍。這支隊伍後來發展成赫赫有名的抗日虎贲軍七十四軍。

剛由團長晉升為旅長的王耀武,非常想做出點成績來報答校長的知遇之恩。是以作戰非常積極,在所有追擊紅十軍團的隊伍中追的最猛,咬得最緊,慢慢就顯出孤軍突進之勢。

從烏泥關到譚家橋一線,道路兩側盡是延綿不斷的山包包,是絕佳的伏擊地,紅十軍團決定拿補充第一旅祭旗。

很多時候一個事件明明是個機會,但做決定的人沒有做出正确選擇的能力,然後隻能眼睜睜的看着機會流走,甚至變成危機。

譚家橋伏擊是紅十軍團上司們難得達成的一次共識。隊伍需要一次勝利來提升士氣,也需要一個勝仗來補充給養,如果這次伏擊勝利,部隊在皖南站住腳也不是不可能。

但在戰術安排上又發生沖突。尋淮洲和粟裕要求19師擔負伏擊任務,理由是19師是由紅七軍團改編的,有豐富的正規戰經驗,能攻能守。而由原紅十軍改編的20、21師,多是蘇區遊擊隊改編而來,相比之下,19師擔任伏擊主力明顯更有優勢。

毫無意外的又被否決。

劉疇西堅持用自己的老部隊20、21師擔任伏擊主力,19師被安排去抄襲烏泥關,切斷補充第一旅的後路。

也許劉疇西覺得補充第一旅,就沖“補充”二字最多也隻能是支二流國民黨部隊,應該是那種一碰即散的軟杮子,讓自己的老部隊多撈點戰功自己臉上也有光。

過分的樂觀和狹隘的山頭思想即将讓這支隊伍付出慘痛的代價。

王耀武領着補充第一旅一路追到烏泥關,發現此處地勢險要,當即決定留下一個團來,占領烏泥關制高點,以防不測。餘部則繼續往譚家橋方向追擊。

如果說這是王耀武料事如神,還不如說他直覺敏銳。

有些人天生就對即将到來的危險有異乎尋常的感覺。

就在補充第一旅的二個團快要進入伏擊圈時,有個紅軍戰士由于沒經曆過那種場面,過度緊張緻使槍走火,氣惱的劉疇西不得不下令提前發起進攻。

王耀武的前衛部隊發現紅軍有埋伏,迅速展開,搶占兩側有利地形,快速組織起了防禦陣地開始和紅軍對峙。

補充第一旅雖然并未全部進入伏擊圈,但由于紅20、21師搶先控制了制高點,對補充第一旅形成的火力壓制,使王耀武部一開始就處于劣勢。

但很快,王耀武就發現紅20師的戰鬥力并不是很強,于是集中火力進攻紅20師所在高地。很快便在紅20師的防線上撕開一道口子,然後王耀武的隊伍便源源不斷地從這道口子湧入紅軍陣地,奪取了一衆高地的控制權,戰場的主動權一下就轉移到了王耀武手中。

按原計劃,伏擊戰一打響,尋淮洲的19師就向烏泥關挺進,抄襲王耀武的後路。

眼看紅20師防線已呈潰散之勢,紅19師再去抄襲烏泥關已沒有意義,劉疇西急忙改變計劃,令19師回援。

遺憾的是,尋淮洲沒有遵令,即使方志敏寫信去調,也沒能調回。

也許是壓抑太久了,尋淮洲決定戰場抗命來證明自己的正确,來一次“出奇制勝”。

但他也小瞧了王耀武。

當紅19師奔襲到烏泥關時,王耀武留守的一個團早已控制了烏泥關及其附近的制高點。

紅19師的穿插行動在山上的國民黨軍看得一清二楚,從上而下的火力網把紅19師壓制在山腳根本無法展開。

師長尋淮洲端起機槍親自往上沖鋒,經過幾個反複血戰,紅19師最終奪下了烏泥關。

但此時的紅19師也已經傷亡慘重,已沒有力量再組織沖鋒,也沒有了能力再組織切斷王耀武部後路的防線。

更糟的是尋淮洲在沖鋒中身負重傷,後在轉移中又從擔架上摔下,傷口撕裂,流血過多不幸去世,年僅22歲。

一代将星,就此隕落。

看此戰無望,劉疇西和方志敏決定帶部隊撤出戰鬥。

一場本有勝算的伏擊戰,由于各種内外因素,最終以紅十軍團慘敗結束。

撤退後的紅十軍團疲于國民黨重兵的圍追堵截,劉疇西軍團長和方志敏先後被俘,英勇就義,隻有粟裕帶着負傷的樂少華及殘部800餘人(一說400餘人)最終突圍脫險。

直到13年後,在孟良崮,粟裕揮部全殲七十四師(即王耀武的七十四軍),才一洗譚家橋折戟之恥,為已故戰友報仇雪恨。

如果尋淮洲不犧牲,以他的能力,在解放戰争那種大兵團作戰的戰場上,一定也會大放異彩。以他的戰功、資曆,你覺得他會被授什銜?

—— (參考資料《戰神粟裕》)

覺得文章不錯的朋友,不妨點個免費的關注,您的支援是我最大的動力!