近年來,中國的傳統文化越來越受到各年齡段乃至年輕人的關注。追逐傳統已經成為年輕民族的時尚,這表明當代年輕人對中國傳統文化有更深層次的認同感,他們正在争奪傳統文化的潮流。

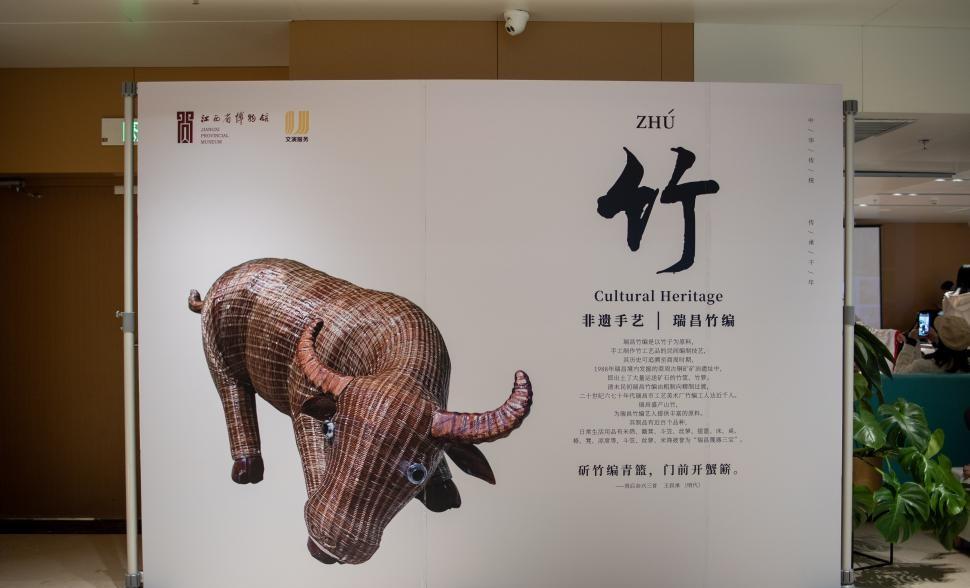

在中國傳統文化中,非物質文化遺産的比重不容忽視。其中,江西的非物質文化遺産尤為豐富,可以說是一座城市、一座遺産,幾十大類上百種。有瑞昌竹、景德鎮清華技能、宜春版畫、新幹剪紙等,地理覆寫江西省11個城市,國家級和省級非遺物項目共達558項。

而推廣非遺物文化不再是銀發長輩的專利,而且在兒童中也開始流行起來。

10月24日,在掃除了多日的陰霾之後,南昌掀開了雲層,露出了很久沒見的笑容。在廬江,一位"10後"小朋友搭建了傳統文化大幕!這是江西舉辦的第一堂非遺文化課。據悉,以"遠華天寶在江西"為主題的尋找無遺小班預計共有四個,分别位于南昌江、景德鎮原1号和宜春碧桂園三個地方。其目的是使非遺物文化傳播,将隐藏在民間,在民間成長為傳統技藝,傳播給下一代。

教室:非遺物學院付火

處處招牌最搶眼的是精美的竹工藝品,雞鴨等家禽形動物竹筐,色彩鮮豔,外觀逼真。據悉,瑞昌竹材可以防蟲防腐,如果是生産一種複雜的精細竹子制劑,時間最多可能需要十天。

三十個貴園老闆的孩子穿着中國民族校服,化身為小書童,歪歪扭扭的小腦袋進入座位。融化在古代風格布局的場景中,恍惚地以為是穿越千年,來到了漢代書院。一本書是響亮而繁榮的。

在正式進入教室之前,現場guiguiyuan的從業人員專門準備了傳統的江西小吃燈芯蛋糕,意思是"高度達到了一個新的高度"。孩子們的心總是很容易被食物抓住。然後,主人還與業主的父母、孩子們進行了互動,詢問問題,"非遺物的全名是什麼?""江西小吃芯餅的源頭?""瑞昌竹編有趣的小問答"等。氣氛輕松活潑,動力十足,參與度高。随後業主将孩子分成兩隊,"無遺學院"第一課正式開課。

田賢民,這個無遺教室的老師,是國家非物質文化遺産瑞昌竹的傳承人。在現場,田老師向小腦頭介紹了瑞昌竹子的相關知識。

因為南沂瑞昌鎮竹子資源豐富,瑞昌竹子以竹子為原料,手工制作的竹工藝民間作精,曆史可以追溯到上州,是第二批國家級非物質文化遺産代表項目名錄中的傳統藝術項目。

"兩到三年的竹竿條紋清晰,質地細膩,是做竹編的首選材料!"田賢民先生向孩子們展示了如何塑造和編織。"這是排水,弄一些水,弄濕一點,竹子更有彈性。簡單的田老師耐心介紹,孩子們能聽見上帝,但眼睛會,手沒有學。一個焦慮的孩子在反複失敗後回放。拿完竹子後,每一塊竹子在田先生手中都聽着,準确到正确的位置。

抓魚的竹籃,割草的竹籃,去米飯的竹鎬,冷墊,蒸籠,竹扇......竹子是最早用于最常見的用品,都說藝術來自生活,是以瑞昌竹成品也顯得比較雞鴨等家禽的形狀。分成兩組小書的孩子正在學習竹子水果籃,乍一看像一看,眼睛定格,小水果籃又胖又瘦,形狀随心。孩子總是幼稚、空虛、充滿靈氣的作品導緻主人父母甚至按下快門,固定了珍貴而美麗的時刻。

"如果你再多參加一點這樣的活動就好了,我會經常帶我的兒子去參加這個活動!"一位貴貴園老闆的媽媽對店員說:"下次還記得通知我啊,我覺得很有教育意義,我們願意參加。"匆匆拉着孩子問田老師竹籃編纂方法後,其他家長也參與了竹籃的準備,在氛圍輕松活潑的課堂上無殘留。

課後,30個小書童帶着竹子與田賢民老師合影留念。

獨創性:生活中隻有一件事要做

編織是人類最古老的工藝之一。在舊石器時代,人類将植物的韌帶編織成網狀鼻涕蟲(網袋),其中包含石球并被扔去傷害動物。

今天的孩子們剛剛體驗了瑞昌竹工藝,接觸了曆史文化。但真正的瑞昌竹子制備工藝複雜,要求精密細膩,難度大。主要工藝有去渣、去傾倒、刮、破竹、砧條、分層、脫黃、浸漬、刮擦、制備等十幾個工序。

工匠清理一根竹子,按規格将産品看到生長的短竹片,然後放入80度左右的高溫池中,倒在食用堿上,反複清洗和去污,當取出時從深灰色的舊深黃色變成明亮的亮黃色, 這時候要做成成品,然後晾幹。

田賢民老師透露,他11歲時患上了一場大病,因為家庭生活條件有限無法痊愈,導緻右腿永久性殘疾。 青年人憑借自己的堅韌不怕艱辛,于是開始了自己工匠的職業生涯,總是像竹子一樣"咬青山",讓北風西風,一次幹涸是五十多年。

傳承:竹子在指尖留下殘留的香味

無論是江西的活動組織者還是田賢民老師本人,都相信這堂非遺課能讓孩子們帶走的不僅僅是手工制作,更是埋藏了對傳統文化的熱愛,關注非遺傳遺産的種子。無殘留的教室提供了一個側窗,讓孩子們知道,真的有人一輩子隻做一件事,内心看自己的心,外界。堅持你的研究,充分利用你的工作。

舉辦這堂非遺課的桂園,本着匠心,旨在讓傳統文化走進課堂,走進下一代的心。像一般的非遺物工匠一樣,堅持産品品質,在園區的制度中一直被擺在非常高的位置。以工匠的精神看待每一件産品。基礎牢固,匠心匠心,必須長期工作。