一棵呀小白楊,長在哨所旁,根兒深 杆兒壯,守望着北疆...

看着熟悉的歌詞,我相信大家的腦海中都回蕩着這首歌動人的旋律。

這是閻維文老師所演唱的《小白楊》,時至今日,這首歌曲仍傳唱不衰,并且得到了許多年輕朋友的喜愛。

很多90後,00後也如他們的父輩一般,熱愛這首歌,更熱愛這首歌曲中,小白楊那堅韌挺拔的身姿,傲然不屈的風骨。

但遺憾的是,很少有人知道這首歌曲原是歌頌一位女子,她用她的勇敢無畏,誓死捍衛了中國邊境的44萬畝土地,是當之無愧的巾帼英雄。

那接下來,就讓我們一起重溫她的英雄事迹,一起緻敬這位真正的戰士。

投身邊疆,勤懇工作

1940年,孫龍珍出生在江蘇省泰縣的一個貧農家庭,并不富裕的家庭造就了孫龍珍踏實肯幹,吃苦耐勞的性格。

19歲那年,她告别新婚丈夫,應國家建設邊疆的号召,遠離環境舒适,物産豐饒的家鄉。

獨自一人來到了新疆的吐魯番火焰山化工廠。

化工廠的環境十分艱苦,她常常要在40℃的高溫下工作,工作半小時,全身都被汗水浸透。

但她從來不叫苦,不怕累,幹熬硝爐、砸礦石這種男同志做起來都吃力的工作,她幹得又快又好。

在這種艱苦的環境下,她從來毫無怨言,反而是埋頭苦幹,更是月月被評為紅旗手,沒多久就成了廠裡的骨幹。

孫龍珍就這樣勤勤懇懇地工作了三年,她本以為,在廠區工作的日子會一直這樣平淡充實。

但是她沒有想到,一件大事就在此時發生了。

1962年春,蘇聯在伊犁、塔城等地區鼓動脅迫部分中國邊民外逃,這種惡劣的行為嚴重破壞了大陸邊境地區的繁榮和穩定,更是阻礙了邊境社會主義建設的步伐。

由于人口的流失,這些地區開始面臨嚴峻的問題,大片的土地無人耕種,大量的牲畜無人喂養。

在這種形勢下,上級部門隻好給出訓示:讓新疆生産建設兵團動員一部分人到邊境從事生産建設,這樣既可以在與蘇聯頻繁的摩擦下保護祖國領土的安全,也可以繼續發展農業生産,不至于土地荒廢。

孫龍珍得知此事後,立即下定了前往邊境的決心,她沒有一點猶豫,連夜找到廠上司,堅決要求到邊境第一線去工作。

在她的堅持下,工廠上司最終同意了她的請求。

她如願來到了巴爾魯克山西部地區,在一六一團十二連牧一隊做牧工。

放牧的生活很艱苦,這種艱苦不僅僅展現在惡劣的環境和天氣上,更展現在牛羊的野性難馴,工作的力不從心。

孫龍珍是個南方姑娘,她從來都沒放過牧,更别說是數量龐大,成群結隊的牛羊了。

但是這難不倒我們的"鐵姑娘",她細心鑽研,總結規律,很快就掌握了放牧技術。

山區的氣候變化多端,經常早上還是風雪,傍晚就是冰雹,為了看好羊群,不讓羊挨餓受凍,她經常餓着肚子工作。

工友們都說,哪裡工作最艱苦,哪裡就有孫龍珍。

孫龍珍剛到隊裡時,隊裡體恤女同志,特意選了身強力壯,年富力強的男同志去做收攏牛羊群的工作。

但孫龍珍特别較真,她堅決要求和男同志一樣爬高山,過草地,淌溪流,趕羊群。

男同志能做的,她也一樣能做。

男同志聽了都皺起眉頭的,她一樣争先。

就是在這樣的不斷努力下,她才能幹一行精一行,沒過多久,她就又成了隊裡的"放牧專家"。

同年,在孫龍珍的号召下,她的丈夫于志林也從家鄉來到山區,從事放牧工作,夫妻二人在這寒風凜冽的邊境線上終于得以團聚,他們互相扶持,相濡以沫,生兒育女,一起度過了他們生命中最美好的時光。

但上天似乎和于志林開了個巨大的玩笑,1969年,這個本該他們的第三個孩子出生的年份,他深愛着的妻子,卻永遠地離開了他。

反擊侵略,英勇犧牲

1969年6月10日傍晚,一六一團牧一隊的牧工張成山趕着羊群在傳回牧業一隊的途中,遭到了18名蘇聯騎兵的突襲。

這些蘇聯騎兵無視國界,入侵大陸境内。

他們不僅把牧工張成山綁到裝甲車上,還搶走了張成山正在驅趕的羊群。

牧一隊上司發現情況後,及時帶領40名牧工手持各種工具,前去出事地點支援。

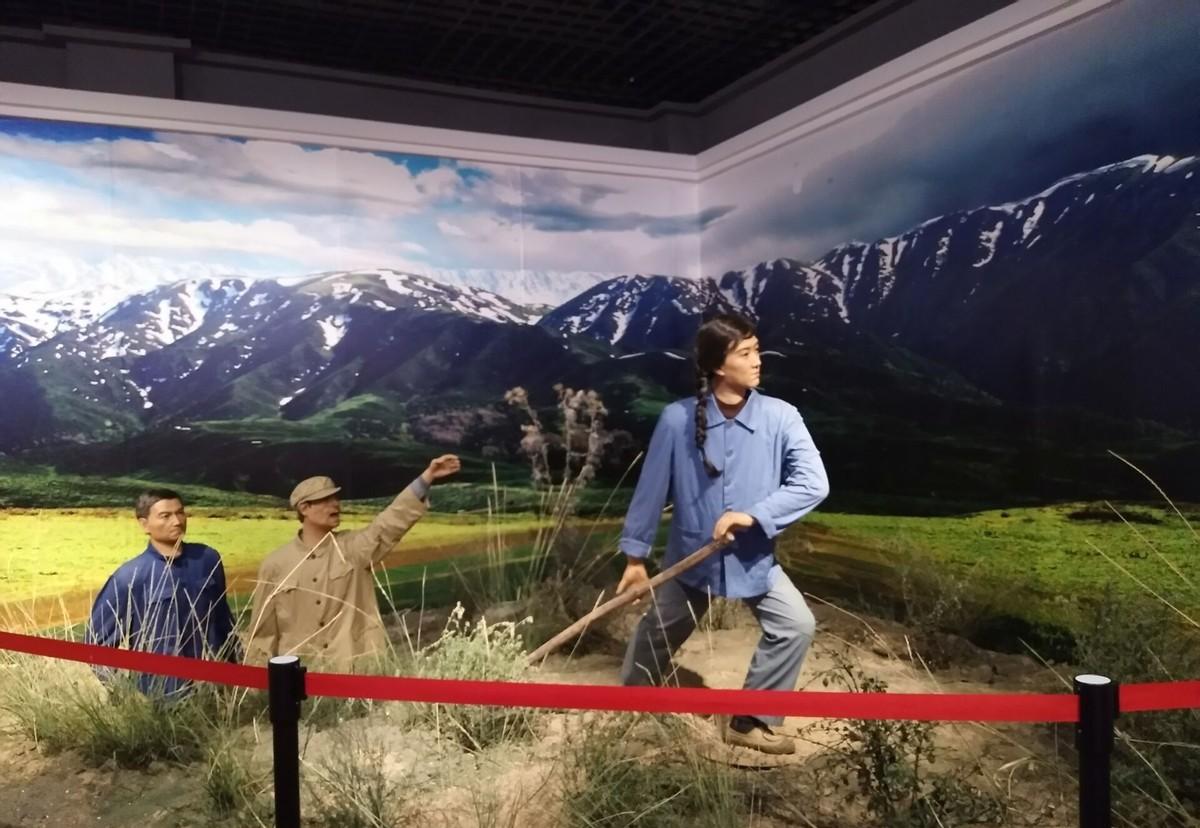

在這種危急的情況下,已經是兩個孩子的母親,又身懷六甲的孫龍珍,毅然把自身安危置之度外,積極參與了這一鬥争。

她穿過滿是荊棘的前路,與戰友們一同奮勇向前。

她手持鐵鍬,步伐堅定,猶如一個身經百戰的戰士。

她同戰友趕到距離事發地百米遠處,卻并未見到蘇軍,大家謹慎地環顧四周,試圖尋找張成山的蹤迹。

突然,孫龍珍腹中的胎兒開始劇烈掙紮起來,它似乎也感應到了母親所面臨的危險。

一顆子彈穿過了孫龍珍熾熱的胸膛,她感受到了撕裂般的疼痛,意識也逐漸模糊。

她的身體重重地倒在地上,可是她跳動的心髒仍在不屈地抗争着。

狂風發出凄厲的嗚咽,好像在為她哭泣,又好像在為她聲讨蘇軍的暴行。

孫龍珍烈士,這位有着鋼鐵般意志的年輕姑娘,她的生命永遠定格在了29歲。

孫龍珍在反抗蘇軍侵略,搶救戰友和羊群的緊要關頭,不顧個人安危,奮勇鬥争。

上級黨委為了弘揚她的精神,滿足她生前的願望,追認她為中國共産黨黨員。

1969年8月25日,新疆維吾爾自治區革命委員會授予她“革命烈士”稱号,并在美麗的巴爾魯克山腳下為她樹立了紀念碑。

這次小規模的沖突怎麼能讓蘇方善罷甘休,他們在張成山的小屋外,又強行拉了鐵絲網劃分國界。

但是,我們中國人不可能放棄鬥争,我們邊防居民一次又一次地拆除這些所謂的“國界”,最終,他們的無恥陰謀沒能成功。

為了守護好國家的每一寸土地,兵團的群衆開始在邊境開荒,他們克服種種困難,寸土必争,不為其他,隻為國家的領土和主權的完整,隻為每一人中國人的尊嚴。

這種對峙在中蘇邊境一共持續了8年,屯駐在邊防哨卡的前兵團連隊的軍墾戰士們一手拿着鎬一手拿着槍,又做農,又做兵,用他們堅實的臂膀,為我們撐起了邊防安全的一片天。

塔斯提邊防哨所是這段曆史的見證者,隻要是邊防哨所的戰士,無不感動于孫龍珍的奉獻精神。

這種無畏的精神已經熔鑄于他們的血脈,使他們為了邊防事業熱血沸騰,随時準備獻出一切。

白楊贊歌,精神永存

1978年春節,塔斯提邊防哨所的錫伯族戰士陳福森回伊犁老家過年,在一家人吃着團圓飯時,陳福森向家人講述了孫龍珍的故事。

陳福森的母親為之動容,她為兒子是一個守邊戰士而自豪,也為哨所的艱苦環境揪心。

就在兒子快要回部隊的時候,她把親手培育的20棵白楊樹苗交到兒子手中,“把樹苗栽在哨所旁,讓它們陪伴你們。”這是一個母親對兒子殷切的囑托。

陳福森把樹苗帶回了哨所。

這是這個地方難得的綠色,戰士們高興極了,他們知道,一旦樹苗成活,眼前的土地就不再荒蕪。

在他們站崗放哨的時候,會有一群如他們的軍姿一樣挺拔的小白楊,陪伴在他們身旁。

于是戰士們愈加用心培育這些小樹苗,小樹苗更适應黑土的生長環境,戰士們就輪流行動,把黑土一包一包背上哨所。

小樹苗需要大量的水來澆灌,他們就風雨無阻地每天從十公裡外的布爾幹河背水。

在戰士們的共同努力下,二十棵小樹苗驕傲地挺立在哨所的房前屋後。

但是好景不長,兩個月後,這些小樹苗在幹旱和風沙的摧殘下,終于不堪重負,相繼枯死。

戰士們特别難過,隻得寄希望于最後一棵小樹,希望它能夠頑強地活下來,陪伴在他們身旁。

而這棵小樹在戰士們的殷切期盼和悉心照料下,也奇迹般地開枝散葉,最終成長的枝繁葉茂,綠意盎然。

《小白楊》這首歌曲的原型,就是這棵生命力頑強的小樹。

1983年夏天,著名詞作家梁上泉來到新疆采風。

在這裡,他聽到了一個個感人至深的故事,震撼于駐守在這片土地上的戰士們十年如一日的無私付出,感動于如孫龍珍一般的一代代鐵姑娘誓死守衛國土的壯志豪情。

在這片土地上安枕第一個晚上,他難得的失眠了,他覺得自己必須為這片英雄的土地上堅守着的戰士們做點什麼,他激情澎湃,靈感湧動,僅用一個晚上的時間就創作出了這首傳唱至今的經典《小白楊》。

1984年8月1日,著名歌唱家閻維文在中央電視台舉辦的慶祝“八一”文藝晚會上,首唱了這首小白楊。

這首飽含真摯情感,歌頌邊防戰士的歌曲很快被人們廣泛傳唱,塔斯提邊防哨所也因這首歌曲被人們熟知。

和所有英雄的故事一樣,孫龍珍烈士的故事最終也有了一個完滿的結局,在這位年輕的烈士犧牲34年後,她長眠的44萬畝争議區域,經中哈兩國勘界商權,最終歸屬中國。

她誓死守衛的土地,終于完璧歸趙,而她的精神,仍在這片土地上長存。

一代又一代的龍珍班女民兵發揚“鐵姑娘”精神,保衛着,建設着守護着祖國的邊境。

她們遠離家鄉,曆經風霜,立下誓言:“她們不做柔嫩脆弱的嬌花,争做迎風挺立的白楊,她們要像孫龍珍烈士一樣,把青春年華獻給祖國的邊境線,把熱血和汗水揮灑在孫龍珍烈士拼死守護的地方。”

結語:

她遠離故土和雙親,選擇獨自一人來到新疆,并不是因為她不眷戀溫暖,而是因為她經曆了那些艱苦的歲月,她想通過千千萬萬個“自己”的不懈努力讓祖國強大起來。

她義無反顧同戰友一起反擊蘇軍的侵略,不是不顧惜自己的生命和腹中的孩子,而是因為,她深知,如果任由蘇軍踐踏祖國的領土和主權,那國家安全勢必會受到威脅。與國家和人民的利益相比,她願意犧牲自己的生命,同侵略者抗争。

我想,如果上天再給她一次選擇的機會,她還會做出同樣的選擇,這是她義無反顧地堅持。隻是作為一個母親,她還是會心疼自己年幼失恃的兩個孩子,和沒有機會看看這個世界的幼子吧。

人民英雄永垂不朽!