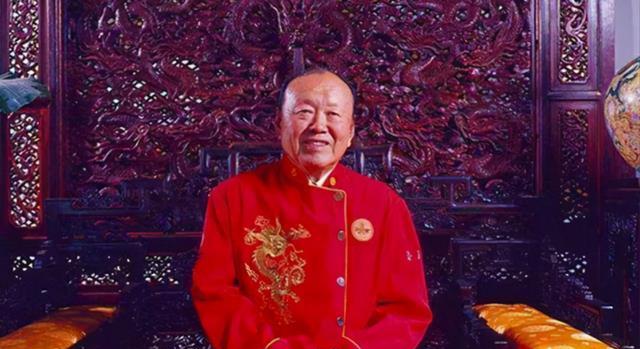

說起程汝明的名号,年輕的一代人大概會覺得十分陌生。他是一名廚師,但卻并不平平無奇,一度被評為中國的國寶級烹饪大師,就連毛主席都對他的菜贊不絕口。

為了每天能夠吃到程汝明親手烹饪的美味,毛主席把身邊的廚子都給辭了,讓程汝明來做他的專屬廚師,但是程汝明卻在每頓飯之後都将主席的菜單給銷毀掉,這是為什麼呢?下面就一起來看看這位從農民到國家名廚的程汝明,他的一生有怎樣的傳奇經曆吧。

初出茅廬

1926年的十月,程汝明就出生在中國山東的一個小村莊裡,父母都是普通的農民,家庭條件不好。為了養活家中的弟弟妹妹們,程汝明很小時就特别懂事,年僅9歲時就已經開始和父母一起下地耕種,這也導緻他遠離學堂,也遠離了知識能夠改變命運的道路。當時那個年代背景,人人都覺得隻有上學堂才意味着長大會有出息,但年紀小小的程汝明卻有着和大多數旁人不一樣的看法,他認為要“走出去”才能改變貧窮,人窮志不短是還年幼的他就銘記在心的道理。

在程汝明13歲的時候,他下定決心,告别了父母和那個他熟悉的小村莊,背着重重的包袱和滿腔的熱血,來到了大城市天津。他進到天津有名的惠中飯店裡,當起了起早貪黑的國小徒。

做學徒的工作非常辛苦,經常忙得“腳底抹油”,連口水都喝不上,小小的手掌和腳掌上也磨出了許多水泡,但程汝明依然沒有想過要放棄,仿佛有着一股勁,再痛也不會喊疼,堅強的苦撐着。日複一日做着的辛苦工作,某天在他的心中猛地冒出一個想法,他想要成為一位受人敬仰的大廚,這個理想在别人看來十分的可笑,但是程汝明卻在心裡将它紮起了根,他堅信自己有一天可以将它實作。

一舉成名

在1939-1952年的這13年裡,為了這個理想,程汝明輾轉在天津的多家中外飯店裡工作和學習,無論是中餐、西餐,他都有研究出自己獨特的見解。憑着自身的努力和超強的領悟與實踐,獲得了烹饪行業的認可和尊重,距離他的夢想越來越近。

1952年,程汝明有幸為亞洲及太平洋區域的和平會議進行餐飲服務,收獲了國内外上司人的廣泛好評,連外交部都給予他超高的肯定,使其在烹饪界一舉成名,給程汝明增添了極大了自信心。兩年後,因為優異的工作成就,國家将其任命為毛澤東主席的專屬廚師長,負責主席和主席家人的全部飲食,這是極大的榮譽。程汝明不僅實作了他的理想,并且還高過當初的目标,從此他正式進入了一條傳奇烹饪之路。

作為一個湖南人,毛主席不經常吃西餐,最喜歡的菜系是湘菜,同時對北方的面食也頗為喜愛。程汝明本就擅長做中餐,湘菜和面點都不在話下,這給了他一方展示之地。

主席的廚師長

毛主席曾在《水調歌頭·長江》中寫道“才飲長江水,又食武昌魚”,這裡的武昌魚就是1956年6月毛主席在武漢渡江時,經由程汝明所烹饪的。主席當時以為這條武昌魚是在江中現場捕撈獲得,其實是程汝明從長沙帶過來的。程汝名做的武昌魚,毛主席愛極了,他覺得中午吃完了武昌魚,晚間仍覺那魚的芬芳萦繞在口中和心間,忍不住揮筆題詞。可見程汝明的烹饪技藝是多麼高超,竟有那“繞梁三日,不絕于耳”的效果。

紅燒肉是毛主席的最愛,但是他吃紅燒肉不能放醬油,原因竟然是主席小時候看家裡正發酵醬油的醬油缸中,因天氣太熱生出了許多小蟲子,怪惡心的,是以從此他就再不吃醬油了,可并不是挑食。為了給主席做出好吃且不加醬油的紅燒肉,程汝明想了十幾種方法,最終研究出利用紅糖來代替醬油的着色,完美複刻了正宗紅燒肉的甜鮮和色澤。主席品嘗過後,大贊這道改良版的紅燒肉,表示以後隻吃程汝明做的紅燒肉。

毛澤東主席是一個崇尚樸實,不大肆浪費的人,程汝明為主席家制作年夜飯,也隻有簡單的幾道菜和上午沒吃完的剩菜,非常簡潔。大年三十做完年夜飯的程汝明,被主席邀請一起去吃年夜飯,還記得主席與他非常親和,看着他笑了起來,這樣的回憶程汝明想起來就覺得非常溫暖。

銷毀菜單

做主席的廚師長可不是一件容易的事,程汝明有許多規矩要嚴謹遵守,出不得任何差錯。這些規矩并不是因為主席的口味挑剔,而是為了保衛國家上司人的健康和隐私,不得不做出的決定。

程汝明這一生給主席做過太多菜,他自己都有些記不清楚了。當時的中南海有紀律條例,程汝明即是主席的專屬廚師長,那就更要嚴格地遵守。其中有一條,就是每頓飯後從業人員不許留下菜單。

剛開始知道這條規矩時的程汝明有些不太了解,問了同僚才知道,原來是為了保護國家上司人的隐私,以防菜單中的資訊向敵人反映出主席的健康狀況,對國家有所不利。

程汝明為了保密,很多事情連家裡人也要瞞住,家人隻知道程汝明的寄信位址是“中南海101“,直到主席去世才明白過來,原來“中南海101“就是毛主席家。程汝明說,這一生能為主席找到口福,他覺得值了。

結語

進入廚師這個行業,是程汝明與毛澤東主席的緣分,注定了他們之間一段難解難分的故事。專注于毛主席與家人的飲食,就是為整個國家的良好穩定打下了堅實的基礎,這是一件低調又很偉大的事業。他從沒忘記自己對廚藝的追求和作為一個華夏兒女的責任,他的一生,皆為了廚藝和國家而貢獻,他用認真負責的人生态度和超高的廚師技藝,譜寫了無可複制的傳奇樂章。這樣勤懇、兢業的精神,值得每一個在職場上摸爬滾打的我們去學習。