在中國曆史上,漕運是指王朝把各地的賦糧運到京城。漕運可以是陸道,可以是河道,也可以是海道,那是指漕運所采用的主要運輸方式。實際上漕糧運到京師往往是水陸聯運,甚至幾經轉手。隋唐以來,中國經濟重心南移,南方盛産糧食,但京師往往在北方,是以漕運也就成了南糧北調的一種特殊形式。例如北宋的京師在開封,當時的漕糧就是通過運河和陸道聯運的辦法而運到開封的。

一、元代的漕運以海運為主

海上運糧,早在春秋戰國時候就已經有了,船隻來往于沿海各地之間,一般途程較近。唐朝時候,朝廷也已經調運南方的糧食到河朔和遼東,不過那不是漕運,也不是經常進行的。元代,京師設在大都,需要大量的糧食,而當時海運的條件又比較成熟,海道漕運便得到了空前的發展。

當1276年伯顔攻下臨安以後,漕運問題就提到議事日程上了。

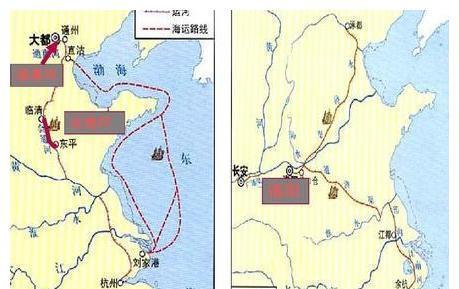

開始的時候,江浙一帶的漕糧中在揚州,沿古運河北上,在淮安由淮河入黃河,溯流至中灤(今河南省封丘西南),從中灤以下,則又改由陸路運至淇門(今河南省浚縣西南),再入禦河(今衛河),抵達通州,從通州又轉陸路抵達大都,這是以河道為主,水陸聯運。

河道迂回,水陸轉運中又要裝卸三次,十分不友善。為了縮減從淮安到中灤的水道和從中灤到淇門的陸道,1282年修浚濟州河、渡水、泗水等河水,使漕船從淮安繼續北上進入大清河,再由利津(今屬山東)入渤海至直沽。這樣,全程幾乎都是水運,隻留下從通州到大都一小段是陸運。但是濟州河的修浚不深,利津入海口又容易淤塞,是以這條路線的運輸量仍然不大。當時還曾在山東半島開鑿從膠州(今膠縣)到萊州(治所在掖縣)的運河,但遇到地層岩石堅固的地段,不能深鑿,河水太淺,最後也隻好放棄。

二、元代的海漕每年春夏運兩次

河道不便,當時的丞相伯顔就想起了海道。1276年他攻下臨安以後就指令屬下把南宋的庫藏、圖籍和貨物從海道運到了大都。1282年,伯顔見河運效果不好,便奏請試用海運,得到忽必烈的允準。這年試運才四萬六千餘石。而且由于“風汛失時”,第二年才到達直沾。可是,海運一旦打通,就顯得比河運便捷得多,因而不久就成了漕糧的主要運道。原先陸運挽輸的勞苦,基本上可以避免了。

元代的海漕每年春夏運兩次。

1289年時,海運漕糧九十三萬五千石,抵岸九十一萬九千九百四十三石,已占了全部漕糧的多數。1290年,海漕增至一百五十餘萬石。到1292年,大都已積儲了豐盈的糧食。從1309年起,年運二百萬石以上。從1319年起,年運經常在三百萬石以上。在大都生活的人,上至皇帝,下至百姓,人們的食糧大多依靠海道從南方運來。

當然,皇帝以及貴族官僚吃的是上等好糧。元廷規定每年必須“上供”白梗米和香莎糯米各五萬石。不過,元朝的皇帝懂得,要吃到江南的好米很不容易。據說皇帝進膳時習慣上總由禦廚先端上黃梁,以示不忘前此的某種困乏。

三、元廷對海運十分重視,設有專門的機構進行管理

1291年,有關機構歸并為二個海道都漕運萬戶府。當時的萬戶是朱清和張瑄。朱、張兩人原來是海盜頭目,後來歸附元朝,在開創和經管海運方面有很大的功勞。元廷給他以高官厚祿,他們靠經管海運起家,成了江南富豪。

他們盛時,“弟侄甥婿皆大官,田園宅館遍天下,庫藏倉胰相望,巨艘大舶帆交蕃夷中。”忽必烈甚至一度特許他們自印紙鈔。朱清、張瑄稱霸江南,到1302年才被元成宗治罪。第二年,元延改置一個海道運糧萬戶府。但這以後,海運官吏仍然得到朝廷的優遇。“漕臣之長,必天下重望”,來往京師可用驿站,俸祿也特别優厚。漕吏也成了元代吏職中的肥缺。

四、造船和航海技術為海運提供了條件

海運的發達無疑是由于元廷需要南糧而給予了特别的注意。同時,當時在造船和航海的技術上也為這樣的海運提供了條件。

海運大約多用樓船。這是一種尖底的三桅帆船,兩頭各置一舵二槳,前後對稱,上蓋望樓。由于形制如樓,稱樓船。在遇到風暴時,轉帆困難,這種樓船可以首尾互換,靈活運用。海運的船,起初小船隻能載三百石,大船最多載一千石。随着運糧的大幅度増加,運船也就越造越大,延祐(1314—1320)以梢後,最大的船可以裝到八九千石。在每一艘航船上,都有“慣熟工”“憑針路定向行船,仰觀天象以蔔明晦”。他們對于海道上的潮汛、風信、天象等的變化規律都有仔細的觀察和切實的認識。

從劉家港(今江蘇太倉縣浏河鎮)開洋去到直沽的針路,也一再得到改進。開始是沿海岸線航行,旁山依墺,曲折危險,航期需兩月有餘。最後是船到三沙、崇明後即進入黑水洋,在深水中越過東海(今黃海),再繞山東半島尖端進入渤海灣,航道便捷,順風十天便可走完全程。在海上航行,風濤變幻無窮,是比較危險的。但由于當時具有較高的造船和航海技術,又不斷改進航道,是以海運事故很少,每年的漕船絕大多數都能安全抵達。

五、海運對船戶來說是有利可圖的

大規模的海運需要保持一千幾百艘海船和數以萬計的船上人手。起初,得自南宋的戰船和為了出征海外而造的戰船都有轉用于海運的。後來大部分海船由“近海有力之家”承造,同時也由官府直接營造一部分。船上人手大量的是水手,起初有不少是軍人,後來主要從民間勾括得來。至于火長(掌管指南針的導航員)、大工(舵工)、碇手等技術人員,則是由船主高價招募而來的。

為了保證海船的提供和水手的差使,元廷在戶籍中專門編定了船戶和海道梢水戶。船戶是中上人家,需為元廷用自己的資财造船,以供海運。海道梢水戶是中下人家,需為元廷出壯丁充當水手。這兩種戶計都免去雜泛差役。據1292年的規定,出梢工水手的人戶,每戶還發給五人的口糧。

當海運初興的時候,運米一石,官府支給船戶腳價中統鈔八兩五錢,相當于江南一石米價的兩三倍,腳鈔甚至預支。船戶造一隻一千料的海船,用工料錢約需一百錠,而運糧一千石,可得腳價一百七十錠。是以,當時海運對船戶來說是有利可圖的。

以後腳價有減有加,但由于物價不斷上漲,腳價實際上越來越低,加上管理海運的官吏貪吞腳價,或拖延支發,這就使不少船戶收支不能平衡,越來越貧乏。

到了元代後期,海道上盜賊出沒,漕船常遭劫掠。元廷規定,船存糧失,由船主在下一年運賠。對于一般船戶來說,一且遇上遭劫的厄運,自然就難以生存下去了。隻有少數富豪船戶,與官吏相勾結,反而從中得利或假報船隻複溺,吞沒官糧或夾帶船隻,走私軍利或把自己造船運糧的負擔轉嫁于他人。至于水手,他們家人的口糧也經常遭到官吏的克扣,他們的生活自然就十分艱難,恰與富豪船戶形成了鮮明的對照。然而,正是數以萬計的水手們每年冒着海上的風浪把南糧運到大都,維持了大都的糧食供應。