姜宗福

今天是西方的聖誕節,在毛主席的故鄉韶山發生了一件耐人尋味的事情,張藝謀居然選擇這樣一個日子首演由其擔任總導演的紅色主題印象劇《最憶韶山沖》。這似乎并不符合許多呼籲“抵制洋節”者的習慣思維。無獨有偶,湖南嶽陽樓·洞庭湖旅遊度假區刻意将“2021‘天下洞庭’嶽陽旅遊踩線活動接待宴”安排在了聖誕前的平安夜,這看似“崇洋”的背後,究竟有着怎樣的深意?

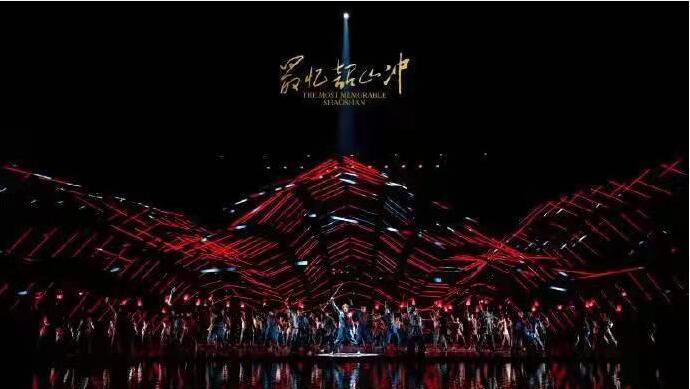

了解中國曆史的人不難發現,1950年12月24日,中國人民志願軍挫敗了聯合國軍的聖誕攻勢,徹底扭轉了抗美援朝戰争的局勢。那一夜,是中國人民志願軍的勝利之夜,是全體中國人民的平安夜。有他們在,祖國每天都是平安夜!為了這一夜,毛澤東主席不惜獻出了兒子毛岸英的生命,選這樣一個日子首演《最憶韶山沖》,無疑是對毛主席、毛岸英及無數革命先烈最好的紀念!

顯而易見,“洋節”不是不能過,就看你以一種什麼樣的态度和方式過。湖南嶽陽樓·洞庭文化旅遊度假區管委會主任潘宏軍亮明了他的态度:“以贈送蘋果的方式表示祝福,是我們洋為中用的一個創新!”他進一步解釋說,平安夜的确是舶來品,但經過中國人的改造,使贈送蘋果祝福平安的行為,成為了全世界的習俗。抵制洋節的最好方式,是用中國的傳統文化将其改造成我們的節日。比如平安夜,本來是基督教會的傳統節日,如果我們換一個角度,将其變成紀念抗美援朝勝利的平安之夜大張旗鼓地過,讓全體中國人民在追思中共享無數志願軍戰士用生命和鮮血換來的平安與快樂,有何不可?

這就引出了一系列十分敏感的話題:中國的傳統節日為何會失去魅力?為什麼越來越多的中國人熱衷于過“洋節”?中國的傳統節日真的不如“洋節”嗎?……

其實無論是中國的傳統節日還是“洋節”,其本質上都是節,看上去文化背景不同,其實核心是一緻的,每一個洋節都與中國的某一個傳統節日相對應,隻是日期不同罷了。如平安夜對應的是除夕;聖誕節對應的是春節;情人節對應的是上巳節(農曆三月初三);萬聖節對應的是中元節(農曆七月十五);感恩節對應的是清明節……令中國人最反感的萬聖節中有一個“小孩裝扮成各種可愛的鬼怪逐家逐戶敲門索要糖果”的細節,是不是像極了湖南鄉下除夕夜小孩子走家串戶賜年的習俗?既然如此,為什麼中國的傳統節日總是打不過“洋節”呢?

愚以為主要原因有二:

一是對節日主題的提煉。西方的節日主題非常明确,祈求平安過平安夜;渴望愛情過情人節;感人恩德過感恩節;驅趕鬼怪過萬聖節……平安、愛情、感恩、驅邪主題恰恰是人們最根本的精神需求。反觀我們的傳統節日,多以時間命名,比如上巳、中秋、端午、除夕等等,文化和主題被隐藏,久而久之失去了文化氣息,沒有了文化記憶。節日中大量獨特的民族文化和美好的民俗生活意境被人們淡忘,如清明節的踏青、中秋節的賞月、重陽節的登高等,與年輕人的生活漸行漸遠。

二是快樂元素的融入。西方的節日之是以備受推崇,就是好玩,快樂。比如萬聖節,本來是一個陰森恐怖的節日,西方人卻萬民扮鬼,嬉笑打鬧,不亦樂乎。結果衍生出了一個由鬼怪面具、鬼怪服裝、南瓜燈、啤酒音樂等構成的巨大商業市場,恰到好處地拉動了内需。又比如感恩節,感恩隻是個“幌子”,快樂才是真谛。感恩節那天,美國人吃烤火雞、南瓜餅;玩蔓越桔競賽、玉米遊戲、南瓜賽跑;舉行化裝遊行、戲劇表演或體育比賽,還形成了豁免火雞、黑色星期五購物等習慣。反觀我們的傳統節日,中元節燒紙錢,既污染環境,又陰森恐怖;中秋節、端午節、元宵節,除了吃,還是吃,久而久之連味覺都産生了疲勞感,讓一個個好端端的節日變成了枯燥無味的假日。

今天是西方的聖誕節,老調重彈:如何拯救中國的傳統節日?又如何對待洋節?潘宏軍在2021“天下洞庭”嶽陽旅遊踩線活動接待宴上開出了一劑良藥:堅守文化自信,洋為中用創新,制造快樂,承載快樂,傳播快樂,讓中華傳統節日樂極生“碑”!