鹿城區曆史文化街區

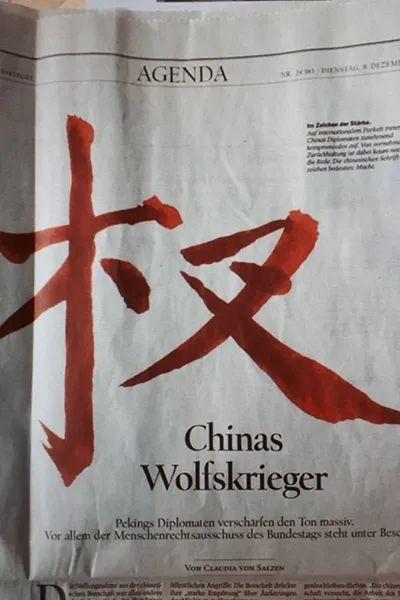

去年12月8日,德國《每日鏡報》刊發批評性文章指責中國,為表示創意,編輯在近半個版面的篇幅配了一個紅色漢字,邊上還附有“強大的标志,象征着權力”等文字。但刊發後,就有德國中文專家吐槽“連漢字都分不清楚,就妄加撰文指責”。杈與權有沒有“血緣”關系,咱們姑且不管,三十六坊君從溫州出土的幾件宋元銅權中,講述溫州的“權”和“權”背後蘊含的社會繁榮、經濟發展。

一、溫州出土北宋銅權重量全國第二

《孟子·梁惠王上》有“權,然後知輕重”,權的最初含義為秤砣,也就是衡(秤杆)上滑動以檢視重量的疙瘩。這疙瘩有石質、陶質、銅質、鐵質等。今全國各地出土的多為銅權。其中見證秦始皇統一度量衡制度的的,是“秦始皇昭文權”。當時為規範制度,秦政府“刻昭版于權上”,昭令天下歸于一統。千百年來,權是各朝征收賦稅、稱量财物,支付黃金及鑄造錢币等必需之物。

△秦始皇昭文權(故宮博物院藏)

秦代往後出土的權多為饅頭形、南瓜形。到宋代,權的形制開始出現六棱形。上世紀七十年代,溫州出土的北宋熙甯期間銅權,就是這樣的形制。

這枚銅權1972年在瑞安仙降垟坑村出土,鑄造于北宋熙甯十年(1077),呈六瓣瓜棱形,上下兩端均鑄刻有葵花十二瓣,腹部有銘文十五行共一百六十八個字:

“池州永豐監,淮州□指揮淮州置衙牒,取到廣德軍建平縣錢庫省樣銅砤壹副,前來本監依樣鑄造壹佰斤銅砤貳拾副。今已鑄造訖,熙甯□已正月八日……”其中“砤”即“砣”通,也就是秤錘。這是迄今為止國内發現的從先秦到明清銅權中,銘文最多的一枚,其重量為全國第二。

北宋熙甯十年銅權(瑞安博物館藏)

這副銅權由當時的池州永豐監鑄造,重為一百斤。池州永豐監(今安徽貴池市東北郊)是北宋時期全國四大錢監(鑄造銅錢)之一。有趣的是,這幅标注為一百斤的北宋銅權,今稱重為一百二十五斤,可見宋代的一斤,是六百二十五克。

權,是商業交換的工具,又與稅賦制度有着直接關聯。那麼,這枚銅權背後的溫州社會經濟是怎樣的?以鑄造這枚銅權的北宋熙甯十年為例。《宋會要輯稿》載:

熙甯十年(1077)以前的商稅“溫州舊在城及瑞安、永安、平陽縣、前倉、柳市鎮六務,歲二萬二千一百四貫”。而熙甯十年商稅為“在城二萬五千三百九十一貫六文,瑞安場六百八十七文,永嘉場四千七百三貫九百九十九文,平陽場二千四十一貫二百三十四文,前倉場一千五百一十二貫一百三十文,樂清場二千四十九貫七百九十四文”。瑞安當年繳納的商稅,位居城區之後。而熙甯十年的溫州城區商稅,比此前六務總數還多出三千二百貫文。

銅權重量從某種程度反映貨物交易數額較大,而商稅則反映溫州貿易的繁盛。是以,這枚銅權,也可以說是北宋溫州社會經濟繁榮的一個小小見證物。

二、元代溫州城鄉常用哪種秤?

元政權統一後,在全國設行省,下設“路”。溫州為溫州路,路下再設州、府。這是一枚延祐六年(1319)鑄造的銅權,高八十三厘米,底徑四十六厘米,重三百克。銅權正面鑄有“溫州路總管府”、左面“提調正官”,右面鑄“校勘”,背面有“延祐六年造”,均為漢字,屬溫州路官方标準衡器。

溫州路總管府銅權(溫州博物館藏)

而根據其他地方出土的元代銅權刻銘來看,當時銅權的重量有三百克、七百克、玖佰伍拾克、一千零二十五克以及一千零五十克等數種。而根據七百克銅權用于二十斤秤、玖佰伍拾克用于二十五斤秤來看,溫州這個銅權,應用的大緻為十斤秤。元代雖然承襲宋制,但在衡器方面作了調整,當時的一斤相當于六百四十克,比宋代的一斤多了十五克。

元代溫州經濟繼續發展,其中尤以商業和外貿發展較快。當時溫州商人到外地經商較多,外國人往來溫州的也不少。城區“百貨所萃,廛氓賈豎鹹附趨之”;海上交通繁忙,溫州成了瓯江流域和浙南地區的中轉港口和外貿物質集散中心。

商業則必需用到秤和秤砣。在《中國風俗通史 元代卷》有一副元代壁畫中的賣魚插圖,從中可見當時小商販使用的杆秤,除秤砣形制不同外,其他與如今市場所見的杆秤并無兩樣。可見元代這種造型簡單便于攜帶的杆秤,數百年來一直發揮作用。

三、秤砣的涵義和民間風俗

權是“秤砣”、衡是稱杆,于是“權衡”衍生出另外的意義。千百年來,權被賦予“權利”“權勢”等含義。在中國傳統文化中,權還是一種哲學思想。孔子在《論語》裡說:可與立,未可與權。孟子則說“執中無權,猶執一也”等經典語錄。

孔子、墨子等人所說的“權”,即權變,也就是變通,“權衡輕重,随機應變”。複旦大學社會學教授謝遐齡是溫州人,他談中國文化時就講到孔子與“權”。他說“中國傳統文化的重要内涵展現在權(變)上”,而表現在中庸思想上的,是帶有對事物利弊的權衡,先“權”後變等。

因秤是公平的象征,在溫州民間,也是人們心目中的吉祥物。民間還有“秤砣雖小壓千斤”的諺語,是以也被拿來當作壓鎮之物。如舊時溫州民間,百姓搬家時往往先搬個秤砣進門,以壓鎮“邪惡”。類似的還有家裡老人拿秤砣壓住孩童蚊帳一角,希望讓孩子能睡得更安甯;建新房上梁,大木老司也會依俗在梁上懸挂小型的青石秤砣。而如今市民搬家,披紅帶彩的杆秤仍是必不可缺,寓“稱心如意”。

參考文獻:

文物與考古論集《浙江瑞安發現北宋熙甯銅權》 作者 俞天舒

《溫州名勝古迹》編 著 / 金柏東張如元 蔡鋼鐵 黃興龍

《元代銅權考析》作者 塗偉華

《淺說元代銅權》作者張慶久

《秦始皇統一中國的曆史作用——從考古學上看文字、度量衡和貨币的統一》作者王世民

《國之重器:劉賀墓藏西漢有銘文的量與權》作者 王金中

《從元初銅權看元代的衡器改革》作 者 趙志恒

《溫州古代史》胡珠生 著

編輯 陳四太