相對于久遠又老邁的地球來說,人類的出現顯得太過遲緩了,直到距今4萬年前,人類才以''智人''的身份登上地球的舞台,之後又是幾萬年的時間,學習制作工具,直到人類跌跌撞撞走到公元前四千年時,世界才出現第一縷文明的曙光,目前國際公認的四大文明,分别是古巴比倫文明、古印度文明、古埃及文明和中國文明,但這四個未必是人類曆史上最早的文明,更早的一個便是誕生于6000多年前——古巴比倫的前身——蘇美爾文明。

蘇美爾身為兩河流域文明的起源,它究竟有着怎麼樣的神奇故事呢?兩千年前,古代文明如西方的羅馬帝國和東方的漢朝發展起來,在現代中東,帕提亞帝國統治者古代波斯及其周邊地區,并以泰西封為首都,這些文明對于我們而言,是非常的古老的,但對于它們來說,是否也同樣古老呢?許多曆史學家都稱蘇美爾文明是人類曆史上最恐怖的文明,它超越了時代的局限,有着先進的生産力,發達的城市體系和高度整齊劃一的秩序,但它卻又悄無聲息地消失,這中間究竟經曆了什麼呢?

烏魯克到阿卡德時期的蘇美爾文明

六千年前,也就是奧古斯都創立羅馬帝國的前四千年,古代蘇美爾出現了第一個真正的城市定居點之一,他為人民文明的傳播播下了第一粒種子,它首先傳向古老的近東地區,然後是整個世界,最值得講述的就是烏魯克到阿卡德時期。從上個冰期——一萬年前之後,美索不達米亞和其他幾個地區的人口逐漸開始采用更加穩定的生活方式,這種生活方式與人類早期的生存方式有着鮮明的不同,之前最常見的人類生存方式是狩獵采集,他們開始早期農業培育、改造、種植和收獲作物,也馴養畜群,許多人逐漸以這種方式生存,形成社群一樣的小村莊,而其他人則保留原始的狩獵采集生活方式,然而,在冰川退縮後數千年,農業生活方式越來越占主導,在古代美索不達米亞,農業生産所産生的存留糧食增加,為文明第一粒種子的綻放打下基礎,在這一點上,重點介紹的是美索不達米亞獨特的地理和環境狀況,要了解這是如何影響那裡的文明發展的。

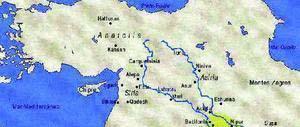

蘇美爾這個名字本身的意思,即''河流之間的土地'',特指底格裡斯河和幼發拉底河,後者又被當地的蘇美爾人命名為Buraunu,即''大洪水'',這一現象顯示當地人與神靈和土地的關系,是以,許多美索不達米亞的神靈,如萬神殿的主神恩利爾與風、空氣和風暴有關,蘇美爾的忠實信徒,一直尋求方法來安撫這些神靈,以避免常見的、莫名的、毀滅性的山洪爆發,因為兩河流域地勢十分平坦,易受洪水,例如,蘇美爾神話中,有一次恩利爾發洪水摧毀了所有人類,僅僅是因為他們太吵了,這展現了美索不達米亞衆神的反複無常。''河流之間的土地''上的早期村莊定居點的大部分或全部人口,都從事食物生産(不脫産),即歐貝德時期——公元前6500年到公元前3800年,其中埃利都是最突出的定居點,但是,日益增加的剩餘糧食,讓部分人能脫産,專注于特定産業,不從事農業生産的人,如商人、織工、冶金學家和工匠出現,值得注意的是,關于食品的稅收和再配置設定導緻政府的形成。

美索不達米亞地區第一個真正的城市是誰,至今都還存在争議,但大多數曆史學家認為是烏魯克,著名的城市中心,其都市生活方式,優于周圍的定居點,這一點是無可争議的,巨大的建築物出現,還有社會等級、官員和寺廟贊助的手工作坊也随之出現,這一時期的城市形成了社會分層,并且在最初的時候,并不是由國王統治的,而是寺廟的大祭司。

從公元前3500年起,烏魯克對周邊地區的主導影響越來越明顯,其建築模式及其标志和創新型、大規模生産的陶器和工具傳播到整個近東的定居點,從叙利亞到伊朗,如蘇薩,這可能是在已有人居住的定居點傳播的、通過在無人居住的土地上建立殖民地傳播或者甚至是從主導城市烏魯克、武力入侵其他定居點傳播的,最後一種情況發生在TellHamouker,那裡原先的建築被摧毀了,随後建造烏魯克風格的建築,這是有史以來發生最早的有組織地戰争,這一殖民行為,可能是為了獲得資源,即獲得兩河流域缺失的資源,如木材、黑曜石、石頭或金屬,而不是有意識地要建立一個帝國。

烏魯克文明的存在傳播範圍十分廣闊,人們普遍認為在埃及他們也有存在的可能性,埃及舊王朝時期的墓葬有烏魯克式的壁龛和扶壁式的風格。然而,在公元前2900年左右,烏魯克的殖民地,兩河南部以外的Habiba、Kebira等都消失了,與此同時,烏魯克城似乎在毀滅性的事件中被''夷平''了,并逐漸失去其霸權地位,結束烏魯克的事件至今不明,但可能是那些被''殖民''的人反抗烏魯克,或者城市的不同派系間發生了内戰。

在烏魯克衰落後的幾個世紀中,一些蘇美爾城邦出現并且規模不斷擴大,形成與古希臘相似的政治地圖和城邦網絡,城邦由城市中心和各個村莊連接配接的腹地組成,這樣的城邦包括拉格什、烏瑪、烏爾、尼普爾、埃利都、拉爾薩和雖然沒有霸權,但仍然存在的烏魯克。在公元前2900至公元前2359年的幾個世紀中,即早王朝時期,蘇美爾的人口急劇增長,原因可能是由于來自其它地區的移民或農業生産力的提高,這使得各個城邦的資源緊張,需要進行領土擴張,導緻邊境地區的沖突不斷發生,這些小規模戰争期間的軍事上司人,通常由原始民主形式的議會選出,雖然很快就變為家天下了,據說這些軍事上司人就是第一批國王''Lugals''即偉人,同樣在這個時期,另一個與寺廟有同樣主導作用的建築出現,即宮殿——國王的房子。

标志性的吉爾伽美什,被認為是真實存在的,其處于早王朝時期,統治時間可能在公元前2800到公元前2500年之間的某一段,雖然這個故事也可能是基于神話人物。我們以公元前2500到公元前2350這150年期間許多邊界沖突中的一個為例,拉格什的國王,因繁榮的農業和通向蘇薩的商路而富裕,寫下與西方的鄰居——烏瑪時許發生邊界沖突的記錄。由于古代美索不達米亞經濟中,農業占主導地位,這兩個城邦在古伊德納地區發生沖突,這裡的田野和牧場十分富饒,其中一位獲勝的國王,拉加什的恩納圖姆,把自己描繪成當地神的冠軍,在沖突中,拉格什的Ningursu和烏瑪的Sharu也被描繪為君主,代表各個城市的國王,值得注意的是,烏瑪和拉格什一開始的邊界是由尼普爾的恩利爾,即最高神畫下的,這再次表明,他在美索不達米亞宗教中的主導地位,由于這場沖突中,拉格什國王的勝利次數最多,是以可以判斷他們占據上風,雖然這時,對蘇美爾城邦而言,寺廟已經基本失去政治支配作用而國王占據主導地位,但寺廟在經濟和意識形态地位上,依然是很強大的,是''完整的機構'',包括隻有大祭司才能進入的獻給衆神的空間、用作公共集會的庭院、用于儲存和配置設定過剩糧食的倉庫、還有檔案和工作坊。另一個寺廟在宗教意識形态上占主導的例子是,當國王帶領将士出征時,勝利将由城市神決定,也歸功于城市神的意志。

城市之神的概念,也值得進一步讨論。在兩河流域的下遊地區,許多城邦間相對平衡時期,每個政治實體都有一個蘇美爾神靈,例如,烏爾是月亮和智慧之神南娜的家,而烏魯克則是戰争和生育女神伊娜娜的家,最顯著的是長存的尼普爾,處在蘇美爾和阿卡德間的邊界上,他的守護神是恩利爾,即美索不達米亞萬神殿的至高神,許多城市的國王,如有次級神的烏爾都要群求尼普爾的承認,因為他是主神。

蘇美爾城邦間複雜的軍事外交關系,在公元前3千年後期,逐漸開始轉變為集權統一,發生這種情況的原因尚不清楚,但這一時期的統治者有可能聽說過當時統一的埃及古王國,它統治了整個尼羅河流域并建造了著名的金字塔,兩河流域的統治者,試圖效仿他們,得到更多的權利和财富。一個半世紀以來,烏爾與更強大的鄰居拉加什對比,相形見拙,但情況很快就改變了,一個充滿活力的新統治者盧加爾紮克西登基,并開始擴大疆域,想要報複拉克什,在擊敗對手之前,他首先征服了烏爾和烏魯克等著名城市,掠奪城市,掠奪寺廟中豐富的商品,在公元前2350年建立王國後,盧加爾紮克西将首都遷往著名的烏魯克,建立改城的第三王朝,然而,這個新王朝不會持續很長時間,很快,蘇美爾北部将建立起人類曆史上第一個真正的帝國。

蘇美爾文明的消失

以上是蘇美爾文明從烏魯克到阿卡德時期的發展,後期的蘇美爾文明沿此路線繼續發展,達到了曆史學家們所稱之為恐怖的地步,那麼如此強大的一個文明是如何衰落的呢?

具有3000年輝煌曆史的蘇美爾文明滅亡的原因是複雜的。一方面是外部新興文明的征服是一個重要外因,這個外因也在曆史上無時無刻不在發揮它恐怖的作用;另一方面,過度的農業開發導緻的生态環境惡化也可能是一個主要的内因。其中内因起到的是根本作用,而外因僅僅是一種催化作用。

在公元前2004年,烏爾第三王朝被伊辛和拉爾薩兩王朝所取代。從這一時期開始,以拉克什為代表的一大批蘇美爾城市開始走向衰亡,許多城市荒無人煙,最後淪為廢墟。新遷入兩河流域的遊牧部落王朝在巴格達附近的巴比倫城建立的古巴比倫王朝,戰敗南方的蘇美爾地區的伊辛和拉爾薩王朝,一統天下。

随着南方大批城市被逐漸放棄,蘇美爾人完全消亡于巴比倫人之中了。由于蘇美爾文明的滅絕很少有文獻資料記載,流傳下來的還需要大量翻譯工作的進行,是以曆史地理學家對蘇美爾文明進行了生态環境方面的研究,我認為生态環境的破壞與蘇美爾文明的滅亡關系密切。據研究顯示,由于兩河流域的泛濫,蘇美爾的土地是肥沃的沖積黏土,宜于農業種植,而氣候幹旱少雨,灌溉農業是主要生産方式,但河水和土地混合後會産生大量的鹽堿,古蘇美爾人的知識能力範圍不包括鹽堿的過濾,結果使大多蘇美爾城邦的土地鹽堿度日益加濃。

考古隊的研究重點在有大量遺迹儲存的吉爾蘇城,研究表示公元前2400年的時候大麥的産量為2537公升每公頃,到公元前2100年的時候就隻有1460公升每公頃,産量驟降,到公元前1700年的時候産量隻有897升,減少了大約2/3。巴比倫尼亞北部的西帕爾城大麥的産量也由公元前1700年的2362公升每公頃下降到了公元前1600年的975公升每公頃[2]。由此可見,蘇美爾地區的土地鹽堿化程度已經不能容納這麼多人的生存,是以文明的中心由蘇美爾轉向北方的巴比倫地區,這使兩河流域文明的創造者蘇美爾人及其國家過早地滅亡[3]。在一個以農業為基本生存方式的地區,蘇美爾文明的滅亡受到了生态環境尤其是土地環境的巨大影響,這使得它先進的文明被毀于一旦。

這樣的事件告訴我們,在研究曆史發展時,要從中吸取經驗和教訓,蘇美爾文明超越時代的局限,發展成為一個超乎先進的文明,比後來出現的古文明都要引人注目,自然是有它與衆不同的地方,我們應該汲取蘇美爾人先進的思想,與我們的時代相結合,同時也要注意生态環境的保護,讓我們的文明可以永遠地延續下去。

參考文獻:

[1]吳宇虹.生态環境的破壞和蘇美爾文明的滅亡[J].世界曆史,2011

[2]M.考勒斯基:《古迦勒底薄記經濟檔案》第1集,彼得堡1908年版,第31号文

[3]托基德·雅可波森:《古代的鹽化地和農業灌溉》,第26—30頁