要讨論這個問題,我們首先要明确一點,周朝的分封制和漢朝、晉朝的分封制有着根本上的差別,自秦統一天下後,改分封制為郡縣制,最終确立了後世的君主專制政體。此後漢承秦制,周初的那一套分封制就已經名存實亡。是以周朝、漢朝、晉朝在開國之初分封諸侯的目的各不相同,

前者是為了解決“中央”與“地方”的沖突,後兩者是為了解決“皇權”與“王權”統治階級内部的沖突。所謂有因有果,分封諸侯的目的不同,結果自然也迥然不同。

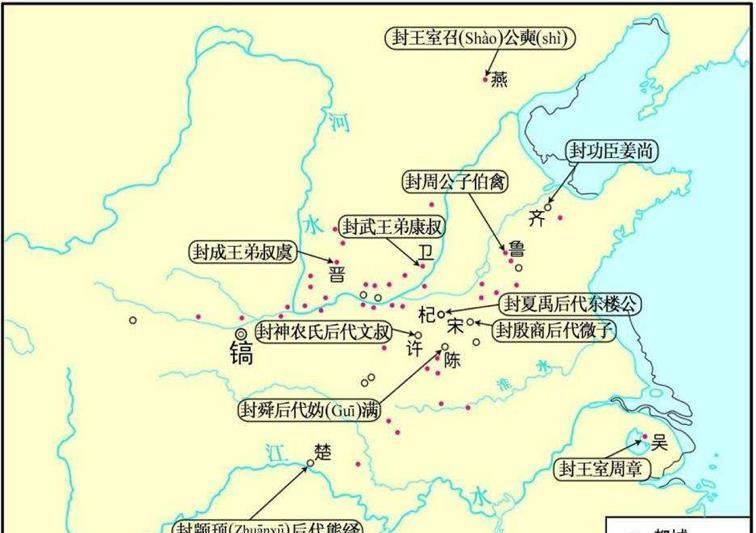

1.西周“封建親戚,以藩屏周”

商末周初,受到生産力的限制,周王室能控制和耕種的範圍有限,加之西周初期朝代更疊,不論是統治者與人民還是統治者内部的族群凝聚力都很低,基于以上需要,周公推行分封制,賦予了諸侯管理地區反叛、保護周王室、教化百姓等職能,在被賦予了如此強大的職能下,諸侯保有相對完整的權力體系,比如保留了大部分的人事任免權,以至于經濟、軍事、祭祀等一系列權力。周王此時的目的是聯系宗室、有功之人一同鞏固剛剛穩定下來的政權,提升整個王朝的族群凝聚力。加之宗法制和禮樂制的影響,認為用禮樂教化能管理好握有重權的諸侯,是以沒有逐漸加強中央集權,到後期周天子式微,諸侯争霸,周王朝覆滅。

2.“漢承秦制,有所損益”

漢初,由于割據數千年的諸侯國和異姓王被完全消滅,漢高祖劉邦一方面繼承了秦始皇中央到地方垂直管理的君主專制政體,在關中地帶大力推行郡縣制;另一方面,為了填補消滅異姓王後留下的權力真空,劉邦實施了以皇族弟子為主體的封建制度。與

周朝不同的是,漢初已實作大一統,分封諸侯的目的不是為了維穩,諸侯的軍事、政治功能并沒有像周初一樣來得強烈,而是郡縣制度下對于皇室宗親的一種補償。

畢竟他們是皇帝的親屬,是皇權的分支和象征,為了維護皇帝的神聖性,統治者必須給予他們一定的特權,團結統治階級,是以封建皇室宗親在一定程度上擴大了皇權的統治基礎,十分有利于解決“皇權”和“王權”之間的沖突。但也正因郡縣制下諸侯的權力不大,由加之各種因素,最終漢末宦官佞臣當權,戚王氏集團興起,西漢滅亡。

3.“王與馬,共天下”

魏鹹熙二年(266年),司馬炎逼迫魏元帝禅讓。建國之時得到了不少門閥士族的支援,而司馬本就是曹魏時期的世家大族。在建構國家政治基礎之時,皇權與士族之間的沖突就成了晉朝開國之初甚至是籠罩在晉朝一百多年曆史上的一片烏雲。為解決這個沖突,晉朝實行九品中正制、分封制以保證世家大族的利益,雖然西晉武帝對于異姓開國公的不信任已經達到極其敏感的程度,在泰始年間進行''還第''異姓開國公的政治政策,清除了一部分異姓王。但是依舊走回啟用了“分封制”,沒有進一步加強中央集權,最終沒有處理好這對沖突,導緻西晉後期門閥士族紛紛割據,中央大權旁落。