說明:

本作品網絡傳播權、複制權、改編權、彙編權等相關權力(不包括文字出版權)由本人“理工男讀曆史”授權河北煙雨文化傳媒有限公司獨家使用。

每月發文約10篇,先行轉為音頻釋出在qq音樂平台,之後圖文内容在煙雨文化及本人微信公衆号同步發送。

河北煙雨文化傳媒有限公司釋出作品音頻連結:

唐末五代朱溫之類的野心家是時代主角,但也不乏一些連配角也不願當、甘心成為背景道具的人,在嘗試争霸天下後,發現自己不是那塊材料,于是轉而依附強者,用自己的名聲和财富支援強者,以換取自身與家族的平安。

張全義是其中典型,後梁時期擔任河南地區最高行政長官,甚至傳說中用自己的妻女侍奉朱溫這個大惡魔;後唐時期又甘心舍财保家,對于後唐新貴宦官伶官們的貪婪索取百依百順,如此在後唐帝國也混的風生水起,連李存勖的張皇後都認了張全義當幹爹。不過,他最後走了一步錯棋,極力推薦的李嗣源成了反賊,為此張全義憂慮恐懼而死。

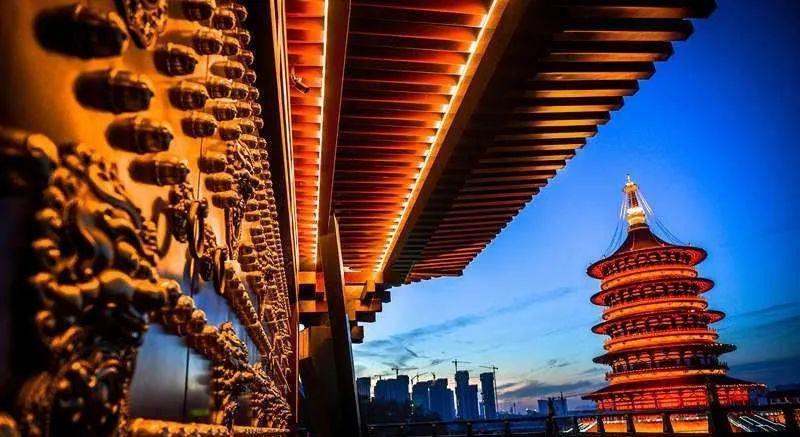

(五代時期,洛陽早已沒了當年的繁盛)

年輕時,張全義改換門庭,背叛首領、盟友的事情發生了不少。

最早張全義是山東農村一個最底層的小吏,多少算是見過世面的人。後來加入了黃巢農民起義軍轉戰南北,竟然幸運的活了下來,并成為黃巢大齊帝國正部級進階行政官員;黃巢兵敗後,張全義投靠了大唐河陽節度使諸葛爽,從基層做起屢立戰功,也逐漸成了河陽體系内的進階官員;不過諸葛爽死後,張全義和同僚李罕之背叛了諸葛爽的兒子,又趁着河陽周邊地區空虛,李罕之占了河陽,張全義占了洛陽,算是有了自己的基業。

在洛陽時期,張全義發揮了農民出身的特長,安撫百姓、招撫流民、勸耕務農、編練士卒,把屢經戰亂破壞的洛陽及周邊十八縣治理的相當不錯,随着人口增長、生産恢複,短短五年,洛陽地區恢複到了五六萬戶、二三十萬人口,竟然成了唐末五代亂世中少有的一片淨土,張全義也非常受洛陽百姓的愛戴。

不過在河陽的李罕之可不是張全義這種種田流将領,他屬于劫掠流,四處征戰,并不斷向洛陽索要糧食物資,張全義苦不堪言。本來之前二人背叛諸葛爽兒子的時候就結成了同盟,并結義為兄弟,“

刻臂為盟,相得歡甚

”。但在利益沖突時,什麼兄弟、父子、君臣都是假的,張全義趁着李罕之出兵攻打其他地區河陽空虛之時,派兵偷襲了河陽地區,攆走了李罕之。

這個李罕之随後北上投奔了李克用,李克用也覺得河陽地區很重要,就派兵攻打,把張全義圍困在河陽城中。張全義一看單靠自己守不住河陽了,向朱溫求救,當時朱溫正在河北與魏博鎮作戰,派了一支偏師就攆走了李克用的軍隊。

随後,勝利者們開始瓜分戰利品,河陽歸了朱溫,張全義仍然隻有洛陽,但張全義感激朱溫救援之恩,從此成了朱溫的同盟勢力,實際上就是附庸。張全義經過這次嘗試,也知道自己和真正的強者之間有多大差距,從此沒了任何想法和野心,一門心思就在洛陽種田。

之後三十年間,發生了無數大小事件,包括朱溫奪取唐昭宗、遷大唐都城于洛陽、殺唐昭宗冊立新皇、朱溫篡唐建梁,乃至朱溫被兒子殺死,後梁兩次皇位更替,最後後梁帝國覆滅。

朱溫時期,張全義一直在經受着多疑、猜忌的朱溫的考驗,朱溫要判斷這個曾經在大齊帝國、大唐帝國一直與自己官位差不多的前同僚是不是能安心成為自己的忠實手下,最後的結論是可以信任,此人已經沒了野心和榮譽感,不可能在背後捅自己一刀。于是,朱溫放心大膽的把張全義放在洛陽負責河南地區經濟事務,當然,朱溫也有後手,張全義手頭沒有兵馬,即使有問題也不會多嚴重。

這段時間,張全義“

悉心盡力,傾竭财資助之

”,相當于朱溫提供軍事保護,張全義用糧食物資兵員民夫作為回報。後梁帝國時期,張全義又負擔起了大梁帝國皇室成員包括朱溫等人的全部開銷,好在朱溫及兩個兒子都不是亂花錢的人,張全義以河南地區之力還供應的起。

其間,朱溫曾經四次想對張全義下毒手,但張全義表現的太好了,不但每月定期向朱溫進獻铠甲馬匹等軍需品,其他方面更是曲意逢迎。張全義治下河南地區的财富是朱溫的,張全義自己的家财也是朱溫的,這種情況下,朱溫估計也會不好意思下手,張全義是以平安渡過朱溫年代。

張全義的夫人也是個會拉關系的,這種進階官員夫人有資格出入大梁城皇宮,有時張全義不好說的話讓他夫人去說。當時朱溫和張全義都已年過六十,張全義夫人估計年輕也年輕不到哪裡去,一番話又是訴苦又表忠心,朱溫也不是不明道理的人,最後笑着來了一句,我不是這個意思,你這個老太太别廢話了。之後,朱溫還讓自己兒子娶了張全義的女兒,雙方結成姻親關系,也算是讓張全義安心。

雙方有了這種關系,就有朱溫和張全義家女子不清不楚的流言,并在北宋時被寫到了史書當中。《資治通鑒》中明确記載,後梁乾化元年(911年),“

帝避暑于張宗奭第,亂其婦女殆遍

”,當時張全義被朱溫改名為張宗奭

[shì]

。《新五代史》也有類似記載,“

幸全義會節園避暑,留旬日,全義妻女皆迫淫之

”。

不過,流傳下來四部關于後梁帝國史書中的其餘兩部,《五代史阙文》中提到過這個事情,标明“

世傳

”,意思是傳說有這個事情,書的作者經過分析也認為有,但隻是以備注形式予以說明;《舊五代史》隻提到朱溫去過張全義的家,沒有這方面的記載。相當于2.5比1,古代史學家意見也不統一。

考慮到當時朱溫已經年滿六十,又是久病在身,我個人認為這個事情可信度不高,即使朱溫有這個心思,也未必有這個能力,而且什麼樣的女人朱溫都能得到,沒必要把事情做得這麼肮髒。

另外,由于朱溫在史書上是一個反面人物,有關人品、道德、性格方面多少會有些誇大、黑化的描述,與真實曆史必定有差距,這也是我個人認為此事有疑問的原因之一。對于描繪朱溫這樣一個複雜的曆史人物,這種極端行為不能輕易否定,但也不能輕易予以采納,包括《資治通鑒》中記載朱溫與自己諸多兒媳不清不楚,我個人也是同樣看法。

張全義唯一一次想要在後梁帝國染指軍權,已經是後梁末帝朱友貞後期。當時梁晉争霸後梁處于被動局面,李存勖大軍已經進入河南地區,局面随時可能會崩潰。而朱友貞任命的帝國軍主帥段凝是個不會打仗的幸進小人,張全義實在忍不住了,主動請求率軍出戰。

當時張全義已經年近七十,又是長期不參與軍隊事務,估計是覺得段凝這人确實不靠譜才會主動請纓,但仍然被朱友貞拒絕,随後李存勖兵進大梁城,後梁帝國滅亡。

在後唐帝國李存勖時期,張全義表現非常到位,親自到大梁城拜見李存勖,并以罪臣身份請罪。李存勖也要在後梁降臣中樹立幾個典型,不但撫慰張全義,還讓人扶着這個老頭到大殿中飲宴,并把自己的幾個兒子介紹給張全義,就是輩分有些混亂,“

兄事之

”。張全義應該和李克用同輩,比李存勖年長三十歲,比李存勖的兒子們要大出去五十歲,也不知道這個兄弟關系怎麼論。

這段時間張全義表現仍然非常好,先是鼓動李存勖舉辦祭天大典,之前後梁末帝朱友貞準備在洛陽搞一次,被李存勖兵進河南給攪了,但全套家夥事兒都在,也都是張全義準備的,這時都獻給了李存勖。

包括張全義掌控的河南地區,原本專門負擔大梁帝國皇室開銷,後唐帝國沒這個規矩統一收歸國有。張全義對前來接收的後唐新貴們百依百順,任由他們巧取豪奪,就是花錢免災。于是,李存勖身邊不少親信伶官、宦官說張全義的好話,這些小人也不是白拿錢的,收到好處說幾句好話的覺悟還是有的。

估計是說張全義好話的人比較多,李存勖的劉皇後也有了其他想法,她是個沒爹的孤兒,想認張全義為幹爹,給自己找個有聲望的家族互相支援。李存勖稀裡糊塗就答應了,三番兩次讓張全義接受,張全義畢竟年紀大懂得的事情多,知道這是違背君臣上下尊卑的出格行為,但在李存勖逼迫下勉強接受,從此張全義和張皇後往來密切,張全義又多了一個重要的宮中依仗。

張全義也算是對得起朱溫,實際上也是幫了李存勖一個忙。當時李存勖準備發掘毀壞朱溫的陵墓,被張全義勸阻,留了朱溫全屍。此舉貌似沖動,可能會惹怒李存勖,不過實際上是表現出對皇權的一種尊重,李存勖身為新任皇帝,自然也能琢磨明白這個道理,尊重朱溫就是尊重自己,更是拉近了李存勖與張全義之間的關系。

(後唐莊宗李存勖)

建議提多了就會考慮不周到,最後關頭,張全義犯了一個嚴重錯誤。

當時河北魏博鎮兵變,李存勖委派親信将領前去平叛,卻遲遲沒能取得進展。張全義仗着自己資格老,又想給軍中第一人李嗣源賣個好,就在李存勖面前極力鼓吹讓李嗣源率軍平叛,李存勖本來不想讓李嗣源這個軍中功勳将領再次掌握重兵,但也勉強答應。

随後,李嗣源去了河北就被叛軍裹挾,率領叛軍殺向洛陽。張全義推薦人推薦錯了,自然是大為惶恐,擔心李存勖會是以滅了自己全家,“

憂懼不食

”,也不知道是吃不下飯還是主動絕食,幾天之後死在洛陽自己家中,時年七十五歲。

實際上當時李存勖内外交困已經是外焦裡嫩,根本沒心思考慮是誰推薦的李嗣源,之後不久就身死洛陽興教門,張全義要是勇敢一點兒裝幾天糊塗,沒準還能再多活幾年。

李嗣源繼位後,給了張全義一個很不錯的“忠肅”的谥号,唐末少有的忠臣王處存,明代名臣于謙、王翺都是這個谥号。與這幾人相比,張全義身後評價略微有些高,相當于是李嗣源酬謝張全義舉薦并意外使自己成為皇帝的功勞。

張全義死後,他的兒子在後唐帝國一直身居高位,在後晉時期卷入一起叛亂。石敬瑭本來要殺他家滿門,考慮到張全義再造洛陽的功績隻殺了一系,留下了張全義大部分後人,這也算是張全義給子孫後代留下的福澤。

張全義在唐末亂世中掙紮出一條性命,四十年來大部分時間都是勤懇種田的正面人物,不管誰當皇帝都用得着他,不管誰當皇帝他都積極效忠,雖然沒能推動曆史發展,但至少沒有成為延緩天下一統的負面人物,這就相當不錯了。至于張全義先附梁再降唐也無可厚非,洛陽位于中原腹心之地,而非浙江、福建、嶺南之類邊陲之地可以閉門種田,不真心實意投靠一方就會成為各方的共同敵人,唯一下場就是第一個被滅掉。

張全義一生與隋末傳奇人物虬髯客有異曲同工之妙,當然,境界、能力都差了一層。要是多幾個這樣的人物,少幾個不知所謂的野心家,五代亂世可能還會少禍害中原幾年,其治下百姓也能過幾天好日子。

用數學和工程的思維方式去解讀曆史,妄圖以古喻今。理工男讀曆史,歡迎關注和讨論。