隻用第一輪點映,《雄獅少年》就拿下了1700萬票房。

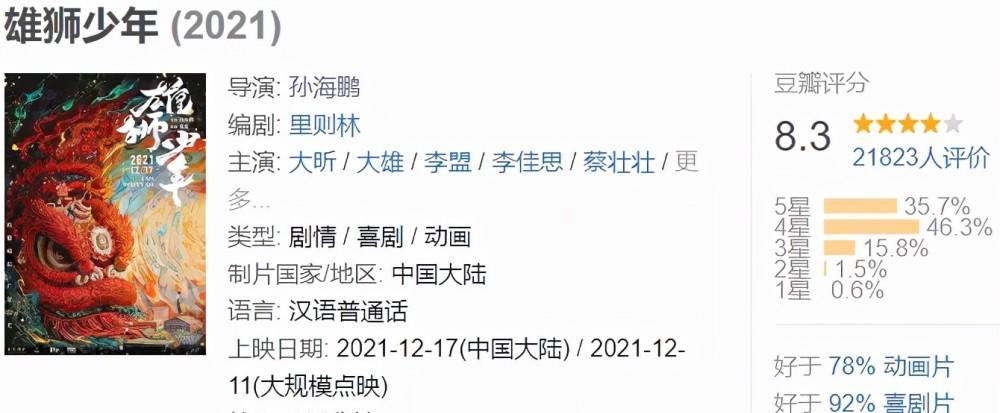

同時,它還口碑完勝,拿下了8.3的豆瓣評分,讓一衆吃瓜看客甘當自來水。

我們有理由相信,作為歲末黑馬的它,注定會在今年的院線記錄裡寫下濃墨重彩的一筆。

本周,我們觀影團帶大家一起在銀幕提前領略了這部電影的風采。

讓我沒想到的是,《雄獅少年》不但是一部好看的電影,還是一部好“聽”的電影。

影片選用了五條人的《道山靓仔》和九連真人的《莫欺少年窮》做配樂,一個用在開頭一個用在結尾。

兩首歌與主人公阿娟朝氣蓬勃的少年氣相對應。

先用《道山靓仔》做開場,折射出阿娟的随性灑脫,然後用《莫欺少年窮》做收尾,折射出他勇敢不服輸的少年韌勁兒。

歌詞裡的“如何上山,如何下山”,與影片主題相得益彰。

而電影裡的台詞,也出現了類似的表達,“人這輩子,就像舞獅,上山下山”。

是以,簡單來說,《雄獅少年》其實一部關于“上山下山”的故事。

坦白說,《雄獅少年》嵌套的立意,看起來并不新穎,不過是“少年人的追夢成長”、“廢柴組團逆襲”式的老生常談。相似議題,在華語電影領域早已屢見不鮮。

但它之是以能脫穎而出,主要在于它對國風元素和現實主義元素做出非常有趣的雜糅與調和。

同樣都是講“逆襲”故事,但換成不同的背景語境,它帶出來的故事也是不一樣的。比如,《海角七号》《縫紉機樂隊》是音樂語境下的,《少林足球》是足球語境下的。

而《雄獅少年》,則選取了頗為冷僻的舞獅領域。

舞獅是貫穿影片始終的叙事背景和情感意象。

故事一開篇,便以水墨畫的形式交代了舞獅的曆史與文化,然後通過主人公學習舞獅的過程,将廣州舞獅的特色功夫一一呈現:騰、閃、躍、撲、登高、走梅花樁、采青……

電影裡的舞獅,指代了少年人的精神力量。

阿娟、阿貓、阿狗三位少年,原本是公認的“廢柴”。他們要麼身體瘦弱任人欺侮,要麼吊兒郎當無所事事,要麼食量驚人、身體肥碩。

盡管庸庸碌碌、缺乏改變現狀的夢想與野心,但他們的心底卻都有一聲試圖宣洩的咆哮,有一顆想要成為雄獅的野心。

于是,當他們遇上舞獅、遇上舞獅高手鹹魚強後,他們心底那頭蟄伏的雄獅也随之被喚醒,踏上了“病貓”變“雄獅”的進階之路。

在舞獅比賽的決賽裡,當阿娟踏着血腳印向前人不曾問鼎的擎天柱發起挑戰時,我們都知道,不管結果如何,阿娟都将超越自我。

他真正要戰勝的,并不是眼前的難關,而是内心的恐懼,一如片中台詞所說,“古時人們用舞獅吓跑兇猛的怪獸,也是為了驅散自己内心的恐懼”。

《雄獅少年》将少年逆襲與舞獅題材互相交融、臻于化境,這本身就是一項難得的創新,但更難得的,是它讓國漫落地,從“造神”走向了“造人”。

最近幾年,神話題材為一大批國産動畫提供了内驅力:孫悟空、哪吒、姜子牙、白蛇等等。這些神話形象的超載陳列,極大地積壓了現實主義動畫的空間。

而《雄獅少年》的出現,則讓我們接觸到了更生動可感的現實世界。

私以為,它的現實性主要表現在兩大方面:環境真實和人物真實。

先說環境真實。

影片以嶺南小鎮為背景,有着濃烈的煙火氣:火紅綻放的英雄花(木棉花)、雜草叢生的河塘、手打牛肉丸、舞獅慶典、祠堂、鹹魚店等等。

導演孫海鵬之前也在廣東生活了十多年。因為有這層淵源在,是以通過采風,他們極大地還原了廣東的鄉村圖景。

後半段,阿娟到廣州打工,畫風調色有了明顯的轉變,從明亮溫暖的鄉村氣象轉變成深沉冷峻的鋼筋水泥,用情境對比映照了主人公的心境對比。

這些創作考量,都在很大程度上突出了本片的質感。

再說人物真實。

主人公阿娟帶有很強的普适性。他是一個生活在嶺南鄉村的留守少年,父母在廣州打工,一年也見不上一次,平日裡他隻能和爺爺相依為命。

後來,在工地打工的父親突然回來,劇情急轉直下,觀衆也為阿娟的遭遇深感同情。

由此,我們不難發現,該片在勵志的表象下其實是一層殘酷的社會圖景。它極大地放大了人生的不如意、不圓滿,讓舞獅這個核心叙事成為驅動阿娟的人生原動力。

小人物的個人辛酸,幾乎無處不在。從小鄉村到大城市,阿娟先後遭遇了很多憤懑時刻。在小鄉村,他被強者欺壓,被嘲笑為“病貓”。在大城市,他被工友欺壓,住床下床、當人下人。

每每經曆這些,他都積郁于心,隐忍不發。

因為他要低調,要避免生事,要為父親籌錢治病。

是以,前面阿娟的壓抑有多憋屈,後面的阿娟的舞獅就有多高燃。

舞獅,既是阿娟發洩情緒的唯一出口,也是他踐行價值的唯一舞台。

除了阿娟,電影裡的鹹魚強也被投入了大量的現實關懷。

鹹魚強曾是叱咤一方的舞獅高手,但在鄉親們眼中,他卻被視作是不學無術的典型。

由于舞獅無法糊口,最後他隻能向現實低頭,淪為一個普普通通的鹹魚販。

阿娟和鹹魚強遇到的“月亮與六便士”難題,很多普通人都曾遇到過,可以輕而易舉地帶出觀衆們的情感共鳴。

從這個角度來說,《雄獅少年》最大的意義,不僅僅在于它講了一個追夢逆襲的少年故事,更在于它立足現實,将一個個個體還原到了他們普世的位置上,讓他們找回失落已久的追夢體驗,并以此與自我達成和解。

它通篇寫人,寫的不是集體裡大寫的人,不是意識形态裡符号化的人,不是敢叫日月換新天的人,而是一個什麼都改變不了,隻能和自己和解的普通人。

這種自我和解,是一種很紮人心窩的叙事情感,它不但構成了本片的催淚所在,而且讓本片在主題表達上更上一層樓。

就憑這種看似不經意卻又筆力千鈞的個人和解,這部電影就值得讓更多人看到。

因為透過它,我們每個人都能看到那個努力過、放棄努力或正在努力着的自己。

二刷時候,當所有人為了他而鼓響鼓給他加油,還是會落淚,會被感動。真誠推薦給大家。