他以清廉公正聞名于世,被後世稱譽為“包青天”,百姓将他奉為神明崇拜。中國民間信仰傳其為文曲星轉世,死後成為地獄第五殿閻羅王之一,亦稱森羅殿主及閻羅天子、包府千歲、文曲星君、馬國公。

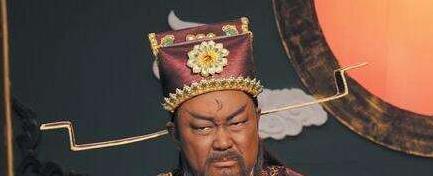

他就是包拯,曾任天章閣待制,人稱“包待制”;後進為龍圖閣直學士,故後人亦稱“包龍圖”。此外,其形象傳說為黑面,故此亦被稱為“包黑子”、“包黑炭”。

包拯在當朝以清正剛直著稱,直到後世仍然被後人所尊敬。

朱熹稱包公:“複為京尹,令行禁止,立朝剛毅。”歐陽修稱包公:“清節美行,著自貧賤,谠言正論,聞于朝廷。”劉敞稱包公:“識清氣勁,直而不撓;凜乎有歲寒之操。”奉旨編集《資治通鑒》的司馬光也稱贊包公:“仁宋時,包拯最名正直。”《宋史》:“公性峭直,惡吏苛刻,務敦厚,雖其嫉忠,而未嘗不推以忠恕也。與人不苟合,不為辭色悅人,平居無私書,故人、親黨皆絕之。雖貴,衣服、器用、飲食如布衣時。”胡适說包公“是一個箭垛式的人物”,民間的傳說将各種各樣的斷案故事都射到他身上。胡适在《三俠五義·序》說《宋史》隻記包拯“割牛舌”一案圖。

正史中的包拯雖然清直,但是以敦厚著稱。後世傳說,包拯審案時,好用酷刑,這可能是與他的九世孫包恢的事迹混淆所緻。

四大小說之一的《水浒傳》曾指出包公是文曲星的轉世,他與狄青一文一武開創了北宋的全盛時期。

古代小說《七俠五義》以包公為主人公。相傳為文曲星轉世,因其大公無私,擁有一副鐵面如墨的臉孔以鎮懾佞臣,額上挂有一彎蒼白明月,故有“包黑子”稱号。但是在曆史中,他的皮膚并不黑,隻是為了塑造鐵面無私的形象,而劇中才把它的臉變黑,到了現在許多人反而認為他原本就是黑臉。民間傳說包公任開封府尹期間,得到“四大名捕”(王朝、馬漢、張龍、趙虎)與有足智多謀的公孫策和“禦貓”之稱的禦前四品帶刀護衛之南俠展昭為左右文武助手,辦案既明查又暗訪,執法既嚴謹又不失人情,在皇室,有八賢王趙德芳撐腰,在朝廷,有丞相王齡為其後盾,并擁有太祖(趙匡胤)禦賜尚方寶劍,有“先斬後奏”之權,連當朝皇帝宋仁宗趙祯都得畏他三分,是以不論皇家貴族、朝野官宦,乃至平民百姓、販夫走卒,均使正義得以伸張,真正落實“天子犯法與庶民同罪”。開封府大堂,有常設三口鍘刀:龍頭鍘(火龍鍘)專鍘無道謀逆之皇親國戚,虎頭鍘專鍘文武貪濁污惡之百官,而狗頭鍘(犬頭鍘)專鍘窮兇極惡之平民百姓,三口鍘刀亦有先斬後奏之權。傳頌的案件包括《鍘美案(鍘驸馬)》、《狸貓換太子(打龍袍)》、《鍘龐昱》、《烏盆案》、《鍘包勉》、《鍘判官》、《陳州粜米》等。故事中百姓向包公申冤的方法有:攔路喊冤(趁包公坐轎出巡時攔路向包公申冤)、擊鼓鳴冤(傳說開封府公堂門前有一鼓,任何人擊鼓後,包公便會升堂聆聽喊冤者的冤情)。

傳說包拯審案不分晝夜:夜審陰,日審陽,亦即其晚上靈魂出竅,到陰司審判鬼魂,是以民間流傳的包拯肖像,都在額上畫一枚弦月。華南地區有傳說謂包拯死後被封為十殿閻羅王中的五殿森羅王。在台灣,對包公的稱呼有“閻羅天子”與“包府千歲”,最著名供奉包公的廟宇在雲林縣四湖鄉三條崙的海清宮,每年農曆七月初十為其聖誕千秋。

不過包拯也有一些負面記載,根據北宋筆記《聞見前錄》所載,考獲進士的章惇寄居在長輩家中候任期間,與長輩之妾私通而被撞破,翻牆而出時踩傷一名老婦,而被捉往告狀。包拯見章惇為新科進士,憐惜他寒窗苦讀多年,就無定其罪,隻著章惇賠償老婦私了。隻問踩人案,不問通奸案。根據宋律,私通長輩妻妾至少定罪兩年徒刑。另外,有位深得包拯任用的下屬王尚恭在開封府下轄武陽縣擔任知縣。一次數名百姓上訪,控訴王尚恭徇私害民,請求包拯作主。包拯得知為告狀者為王尚恭後,就派人将百姓驅逐。