在古代社會生活當中,曾經出現過很多君王,這些君主在臨終之前都會選擇一個繼承人來繼承自己的王位,由于古代君王有很多的子嗣,是以關于由誰來繼承這個王位,極其容易出現兄弟“相争”的局面,最終導緻兄弟相殘、兩敗俱傷 使國家陷入群龍無首的混亂局面,而且即使指定了繼承人,也容易出現争位大戰,因為君王指定的繼承人并不定符合群臣和一些王宮貴族的意願,還有一部分容易出現異性篡權或者同宗篡權的事件,這些事件在曆史的舞台上都很多,比如在雍正時期就出現了九子奪嫡,除了勝出者其他都以慘敗收場,可是在古埃及時期,出現了一種“父子共治”的政治現象,父子共治有效地避免的因為争奪王位而自相殘殺的局面。

一、君王為了確定傳位以及權利交接的順利進行,改變“父死嫡承”的繼位原則,選擇“父子共治”,“父子共治”成為當時時代最主要的共治方式

“共治”即共同統治,是古埃及時經常出現的一種政治現象,甚至可以來說“共治”成為了古埃及王位傳承的一種傳統,而“父子共治”是當時時代最主要的共治方式,父子共治的根本原因是君王需要確定傳位的順利進行,以代替父死子承的傳統方式,這樣的傳位方式更有利于維護王位的權威和社會安定。

共治這種現象并非隻有埃及才有,在古代斯巴達中也曾把“雙王統治”作為一種傳統制度貫徹執行,中國曆史上太上皇的“坐簾聽政”與皇帝的關系與埃及的父子共治現象還有古代斯巴達雙王統治都屬于同一類型,但是在整個曆史舞台上,這種共治、雙王統治、坐簾聽政現象并非社會的普遍現象。

在古埃及的傳位順序當中,一般也遵循“父死嫡承”的繼位原則,一般比較長壽的君王都不會貿然的去選立繼承人,而是更傾向于在早前時期去冊立太子,“太子”這一職位的標明比起君王去標明繼承人更加保險,隻能說“太子”可能是未來的 繼承人,沒有一定的确定性因素在裡面,是以一般君王在冊立太子時期 ,都會通過一些事件的處理和德才來判定他是否以後會是一個好君王,是否适合擔任這個職位承擔起這個責任,但是也會有一些君王迫于群臣勢力的壓迫和形式需要,不得不以同時共治的方式來進行權利的交接。

古埃及人對“共治”這種現象的産生可能還并沒有意識到它不同于“一人獨治”在古埃及文獻和官方史書中還并沒有見到 他們對于“共治”留下專門的觀察與思考,關于“共治”是在什麼時期出現在古埃及的,現在還難以考證,但是有相關的學者證明,早在古王國時期可能就有過父子共治,大約有九分之一的時間古埃及都處于共治統治之下,這是埃及父子共治最集中的時代,在後來的王朝時代發展中,托勒密王朝中後期的君主想要以其他形式來統治時,不僅沒有成功,反而爆發了數次内鬥,加快了其王朝的滅亡。

二、在上古時期古埃及以父子共治為主要形式,在托勒密王朝中期共治的形式和性質發生了巨大的改變

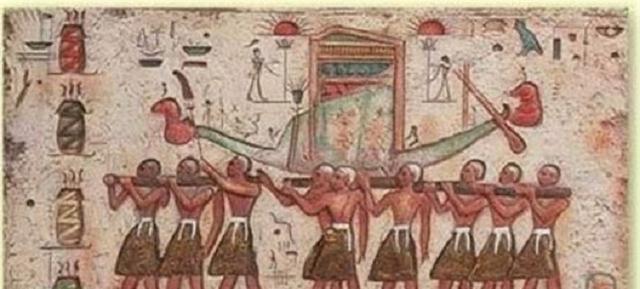

如今的人們在判定古埃及哪任君王有無共治經曆時,主要依靠還是一些考古資料,這些考古資料主要分為石碑、雕像、浮雕、還有一些其他瓷器器物,考古人員主要根據石碑上面的共治年号和人名或者肖像來判定是否出現過“父子共治”可是由于年代久遠,隻有少量的史料文書和建築可以證明出現過共治或者與共治有關,約公元前2055年第十二王朝在埃及各地留下大量的同時兩位君王同時共治的史料,為研究當時共治的年代問題提供了充足的證據。

在古埃及共治時代中,共治的形式和性質在托勒密王朝中期發生了巨大的改變 在此前時期,在共治長期中,古埃及以父子共治為主要形式,君王對于是否開始共治與誰共治擁有一定的決定權,在此後的時代發展中,共治主要改為了夫妻、母子或者婦女等形式,女性開始在政壇上面活躍起來,由于共治在此時已經成為社會常态,有些君王在位期間有時候迫于壓力經常被動的接受其為共治對象 ,随着社會的發展和對于處理政務的不同意見,導緻雙方開始出現了沖突,随着沖突的長期積累最終雙方開始兵刃相見,同時也加快了古埃及王朝的滅亡。

“父子共治”在古埃及時期實行過多次,在托勒密王朝中最為興盛,然而,後來的君王并沒有将父子共治定為一種不可違犯的制度,父子共治一般都是在雙方即将将權利轉接時開始執行,其根本原因主要還是為了確定家族和王權的延續,其本質是一種傳位方式,可以說這種形式也是一種父子子繼的代替模式,并且還彌補了傳統父死子繼制度的不足。

其實古埃及也遵循君主從嫡、從長的繼位原則,查閱曆史史料可以發現,在古埃及,嫡出或者長子君主占大多數。偶爾也有些庶出者,但是基本上是因為沒有嫡兄或者其他原因才得以繼位,這與中國的“嫡長子繼承權”不約而和。

從長原則并非顯而易見,但是幼子或者庶出者繼位往往是兄長過世才被選為王位繼承人,暫時還沒有史料可以 證明這種“遞補”是自動發生的還是君主指令,另外由于早前就有因為争寵奪嫡、搶奪王位而誘使的互相殘殺事件發生,是以後來的君王以引為戒,古埃及給幼子以及一般的王子從不委以重任和實權,也不進行分封,就是為了預防争奪王權的情況出現,在某種程度上這種行為避免了後來可能出現兄弟争奪王權事件的發生,對人民的的安穩和政局安定有一定的有利影響。

三、在以往曆次共治當中,老國王将重要事務全部交給新共治者處理,由于容易與新共治者産生沖突,間接導緻王朝滅亡,父子共治在一定時代基礎上能有效保證君位的和平交接

其實父子共治的初衷在為了可以順利傳位,而非颠覆原有的傳統方式,是以在繼承儀式和規矩上面并沒有太多的規定說傳位時必須要怎麼樣,對于父子共治時的登基儀式,拉美西斯做了幾種相關表述

父親出現在衆人面前,而我便是他懷中那個小孩,他說“立他為王,讓我在 有生之年看到了他的美好。衆臣們上前将王冠戴在我的頭上,讓我管理這片土地.......

在十二王朝的曆次共治當中 ,一些老國王實際上已經退居幕後,老國王将一些重要事務全部交給新共治者處理,鑒于軍事和外交的特殊性,其仍交給經驗豐富的老國王去負責一些外交事務,兩位共治國王分别上司着各自的行政隊伍,但是相不往來,直到老國王去世才将其行政隊伍撤銷,但是其人員卻不會被納入到另一支行政隊伍當中去,從新王國時代開始,共治大部分都是 一種暫時的安排,持續事件都很短,差不多都隻持續了一兩年、兩三年,可能老國王感覺現在已經有了新的共治者出現了,不想再去投入過多的精力去處理政事了,是以隻負責出謀劃策。

總體而言,相較于父子共治,父死子繼最大的缺陷就是在于一旦君王不能很好的控制傳位過程,不能確定下一任繼承人就是自己所標明的話,就很容易導緻繼承者不能如自己所願,可能還會存在被外姓者所繼承,在上古時期,一些登基較早壽命比較短的君主臨終前往往還會面對死後無嗣的局面,進而導緻不得不将君王之位拱手相讓,由于上古時期人類平均壽命都比較短,是以以上情況的出現機率大量增加。

根據史料記載,古埃及可能出現以下幾種傳位方式,即父子共治、父死嫡繼、幼年君主繼位,手足之間強行奪位以及異性奪位,前三種都能順利繼位,後面幾種繼位時可能會伴随一定的戰争來進行,在古代時期,凡是兄弟争奪王位以及異性争奪王位都會出現宮廷内戰,但凡出現戰争,都會造成人民生活動蕩不安、四處逃生,對于國家和社會的和平都會造成一定程度的影響,由于年代久遠,可能還會有一些宮廷内鬥不被世人所知。

從共治實施的過程來看,共治者大部分都為平輩 ,難分大小和主從,是以遇到沖突的時候就不肯輕易讓步,是沖突更加更新,是以共治的長期化是共治不穩定的首要原因 ,因為共治持續時間一長難免會發生沖突,此外,由于托勒密對王室的清洗再加上君主壽命短,導緻後來的王室人丁稀少,隻能勉強延續血脈,一般為父者在共事前都能自助決定共事人選,減少與共治者發生沖突機率,在共事時候能憑借其長輩的身份和王室地位居于主導地位,壓制沖突的産生以及出現。

古埃及的父子共治無論從持續時間長久來看還是從頻度上來看都不是主流,因為所謂的父子共治其實是君王為保證傳位的順利進行而采取的權宜之計,而且父子共治多半是在王朝建立之初,王朝還尚未穩定的時候,待王朝統治穩定之後,一些長壽的君主還是會選擇選立太子,不與其共治,将權利全權交給下一任君主 ,在托勒密王朝後期,共治的形式和性質發生根本上的變化 ,共治者的激烈沖突導緻了其王朝的快速滅亡,與之比較,父子共治在一定時代基礎上更能有效保證君位的和平交接,造福于整個人民以及社會。

參考文獻

《古埃及文明》

《古代埃及史》

《探索.古埃及》