自從秦始皇完成統一後,分裂割據便不再是中華文明的主流,即使有過幾次短暫的軍閥混戰,也總會被一個更強大的政權統一起來。從這個角度來看,分裂其實是在篩選強者,在民心、軍力、政治、經濟等方面都能占據優勢者,才能重新統一,成為中華正朔。

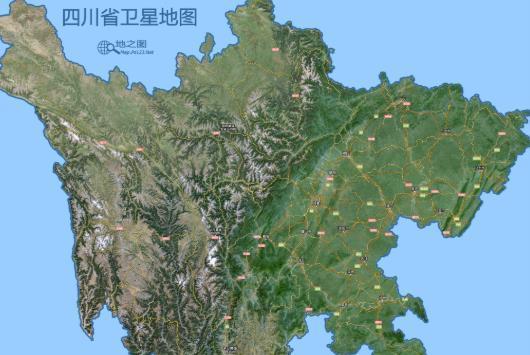

為了防範再次出現割據,曆代王朝都動足了腦筋。看看我們現在的省份劃分,曲曲折折的分界線中,蘊藏着無數先人的智慧,使有心分裂的地方勢力很難憑借天險抗拒統一。不過,有一個省份可以算是例外,那就是四川。

四川本身是一個大盆地,四周被高山環繞,幾乎完全與其他省份隔絕。在上古時代,四川地區存在的古文明也有非常鮮明的特點。三、四萬年前就有古資陽人和古蜀文明,他們留下的三星堆遺迹充滿着濃厚的神秘色彩,被很多人猜測為外星文明。

從三星堆可以看出,古蜀文明既受到了其他中華古文明的影響,又有很大的差別,說他們是獨立進化而來的,并不算過分。直到秦國征服巴蜀,四川才正式成為中國的版圖。

蜀道雖難,卻擋不住關中漢子的步伐。秦國修建都江堰,使四川成為天府之國,為秦始皇的統一大業奠定了基礎。劉邦也是以四川為根據地,進而奪取漢中、關中,乃至整個天下的。我們的民族被稱為漢族,四川的貢獻着實不小。

後漢三國,占據四川的蜀國實力最弱,但頻頻向最強大的魏國發起北伐,其匡扶漢室,恢複中原的精神着實讓人欽佩。不過,諸葛亮未盡全功,由此開啟了四川的内斂模式。

自此之後,每逢中原闆蕩,四川總是會脫離朝廷自立,而且滿足于偏一方,完全沒有了當年劉邦争霸天下的志氣,成漢、前蜀、後蜀等政權都是如此。他們憑借天險自立為王,隻願意向中央表面稱臣,實則是想做土皇帝。

從地理條件來看,他們的夢想也不算過分。四川有南北兩個方向可以進入,從北方漢中入蜀,隻有幾條狹窄的通道,很容易防守。即使被突破,還有劍閣等天險屏蔽着成都平面,再多的大軍也不得不擁擠在山道上,兵力優勢完全無法發揮出來。

從南方入蜀的通道位于橫斷山脈,更加艱難險峻,再加上那邊又是開發不足的雲貴高原,根本無法支撐大軍作戰。事實上,四川一直是西南地區的物資供應基地,雲貴更加離不開四川。是以想從南線進攻四川,難度遠遠超過北線。

可讓人意外的是,四川的割據政權幾乎都沒有經過激烈的戰鬥,便被新崛起的中央政權給降服。魏滅蜀漢、宋滅後蜀都是很輕松的,過于險峻的地形反而使守軍麻痹大意、不思進取。一旦發現敵軍入川,便驚慌失措,缺乏抵抗到底的決心。

不管怎麼說,這種特殊情況在客觀上使四川多次免遭兵禍,人口、文化、經濟等各方面都得到了很大的開發。到北宋時期,富饒的四川湧現出了一大批文人墨客,其中以蘇轼為最傑出代表,由此可見四川的文風之盛。

但是宋朝之後,剛剛擺脫割據之苦的四川,卻在屢次抗擊外敵入侵時,遭受人口大滅絕。蒙元滅宋和清滅明的戰争,都使四川人口銳減,不得不從湖廣大量移民,才能補充人口損失。

蒙軍無法突破長江天險,便企圖從四川迂回到長江防線的側後方。宋蒙在四川展開數十年的拉鋸戰,四川十室九空,殘存的人口隻有原來的百分之幾,四川省一度被并入陝西。但蒙古也付出一個大汗和大量軍隊的傷亡。直到元末,湖廣人口大量入川,才使川内人口有所恢複。

明末又是一次慘烈的人口滅絕,張獻誠的農民軍和清軍在四川展開激烈戰鬥。雙方都沒有留下足夠可靠的文字記錄,我們隻知道,原本有三百多萬人口的四川,在清初隻剩下八萬人。又是湖廣填四川,五十年後人口才恢複。

在這個相對封閉的區域内,交通和資訊溝通不便,一馬平川,百姓無處可逃,更進一步放大了亂軍的殘暴,使四川多次幾近滅頂之災。是以,現代的四川人已經與上古時代的蜀人完全沒有關系,隻有在少數山地密林中,可能還有古蜀人的傳承。

近代以來,四川與内陸的各方面聯系得到大大地強化,三十萬川軍北上抗日、重慶成為抗日戰争的陪都、四川成為中國的大後方。四川與整個中國的命運從未如此緊密地相連在一起。