大多數人都知道羅斯福與丘吉爾,在二戰中結下了深厚的友誼,兩國的關系十分緊密,在處理國際事務和控制戰争走向上,基本“步調一緻”;但很少有人知道雙方将領彼此不服、明争暗鬥,争得臉紅脖子粗,甚至進行人身攻擊。

首當其沖的是艾森豪威爾與蒙哥馬利。由于丘吉爾特别關注軍事行動,而羅斯福幾乎是“大撒把”,以至于雙方在關鍵問題上,美國的利益常受到英國人的挑戰。為此,馬歇爾既充當艾森豪威爾的堅強後盾,又與英國人巧妙的周旋。

通過丘吉爾身邊的“間諜”,掌握英國人的真實想法。

羅斯福與丘吉爾的關系,是公認的“緊密無間”,倆人經常在一起會談,羅斯福的戰略構想和意圖,常常使丘吉爾比馬歇爾等人還要早知道。這樣的結果,不可避免地在一些問題的處理上,讓馬歇爾等人十分被動和尴尬。

作為陸軍總參謀長的馬歇爾,自然明白問題出在羅斯福身上,但又不能要求總統“閉上嘴”。既然是内部資訊知悉的不對等,那就找一個英國“間諜”,将丘吉爾的想法提前知曉,就對等了。這樣,既不傷害兩國的友誼,又可以平等地處理問題。

這個人就是時任英國駐華盛頓聯絡官——約翰·格瑞爾·迪爾元帥。為了“拉攏”迪爾,馬歇爾向其提供了絕密的日本情報;作為回報,迪爾把英國參謀部的機密也告訴了他。正是通過這種方式,丘吉爾的一舉一動,在馬歇爾面前“一覽無餘”。

讓他感到高興的是,不僅掌握了英國人的想法,而且還了解到羅斯福的打算,可謂是“一舉兩得”。不過,他們的做法是冒着極大的風險,稍有不慎,就會破壞英、美兩國的團結,即使不受處分或降級,也會讓他們處于十分難堪的境地。

到了1944年,兩人發展成為無話不談、親密無間的地步。大量的内部消息被馬歇爾掌握,為應付美國與英國之間的利益競争,提供了第一手材料。看來,美國赢得盟軍的“霸主”地位,不僅有國家實力在支撐,“情報”也很關鍵。

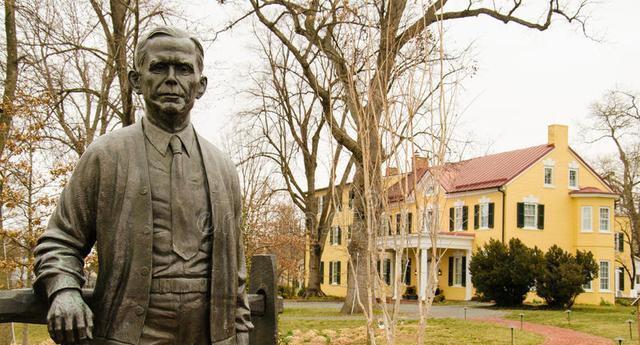

11月3日迪爾因病在華盛頓去世,為了紀念這位英國朋友,在馬歇爾的争取下,迪爾被葬于國家公墓,這是葬入該陵區的首個外國人。他還積極籌款,建立了一座迪爾雕像,深深地表達了對老朋友的懷念之情。

但英、美兩國之間的沖突,依然是馬歇爾關注的焦點。

馬歇爾與迪爾的友好關系,是戰争期間英、美兩國表現出十分和諧的一面,但并不表示兩國之間不存在利害沖突。尤其是諾曼底戰役期間,雙方為了個人榮譽和國家尊嚴,互相指責、互不相讓,甚至兩國媒體也加入進來,一時間,鬧得沸沸揚揚。

雖說艾森豪威爾是盟軍總司令,蒙哥馬利擔任地面部隊指揮,但論資曆、軍銜和作戰經驗,蒙哥馬利自認為勝出一籌,始終不服他的管理。例如,盟軍總部的戰情分析會,蒙哥馬利幾乎沒有去過,并擅自接受媒體采訪,一副舍我其誰的樣子。

不過,也隻有他能代表英國與美國“叫闆”。二戰爆發後,是他打赢了阿拉曼戰役,讓接連失敗的英國和群眾為之一振,猶如看到了黑暗中的一盞明燈,鬥志備受鼓舞,将他捧為了“英雄”。向來自以為是的蒙哥馬利“照單全收”,趾高氣昂。

蒙哥馬利和英國人總想貪天功為己有,将榮譽、權力、出風頭的事情都攬在自己身上。這讓羅斯福和馬歇爾也很不高興,美軍的付出比英軍大得多,但新聞媒體、廣播全是蒙哥馬利的名字,這對死亡的官兵們是十分不公平的。

于是,馬歇爾忠告艾森豪威爾,按照事先的安排,盟軍在諾曼底站穩腳跟後,盡快接管地面指揮權。這是英國人不願看到的結果,作為回應,丘吉爾立刻宣布晉升蒙哥馬利為陸軍元帥,比艾森豪威爾高一級,直到他主導的“市場花園行動”失敗。

艾森豪威爾随即舉行記者會,主動承擔了戰役錯誤。言外之意就是,雖然是蒙哥馬利在指揮戰鬥,但實際的決定權在他那裡。這麼做,一方面維護了蒙哥馬利和英國人的臉面,另一方面告訴英國人和媒體,他才是盟軍真正的最高統帥。

艾森豪威爾巧妙的敲山震虎,表現出了極高的智慧,但蒙哥馬利似乎并不領情。馬歇爾對此怒不可遏,指責他辦事“一點也不光明正大”,經常在媒體上損害盟軍總司令的聲譽。他們沒有見過馬歇爾發這麼大的火,從此,蒙哥馬利和英國人收斂了許多。

英國人依然胡攪蠻纏,馬歇爾始終力挺艾森豪威爾。

阿登戰役,盟軍遭受了不小的損失,英國人借機攻擊艾森豪威爾,認為他是參謀出身,沒有實戰經驗。更過分的是,蒙哥馬利大放厥詞,攻擊盟軍總司令,擡高自己。馬歇爾知道自己的職責,就是維護兩國軍隊的團結和合作,他在極力克制。

他告誡來告狀的蒙哥馬利和其他英國将領,“知道為什麼羅斯福總統從不看望艾森豪威爾嗎?因為他已經不是一位美國将軍,而是盟軍的總司令”。也就是說,在軍事指揮上,美國總統都要聽盟軍總司令的,英國人沒有資格來告狀。

此番話一說,不光英國将領們不敢再造次,就連丘吉爾也盡量回避軍事行動,這讓艾森豪威爾十分感謝馬歇爾。其實,作為上司,就要有“用人不疑,疑人不用”的氣度,尤其是部下遭到質疑的時候,更要鮮明的支援。同時,也是維護上司自身的威望。

随着柏林近在咫尺,慣于争榮譽的英國人再次“舊病複發”,要求進軍柏林。馬歇爾保持着清醒的頭腦,在他看來,一是,按照雅爾塔會議要求,柏林在蘇聯人的管轄範圍,隻能是蘇軍攻占;二是,與蘇聯是盟友,必須維護同盟國的團結。

更重要的是,不能讓英國人借強大的美軍,去實作他們的“個人目标”。于是,馬歇爾全力支援艾森豪威爾,頂住了丘吉爾和蒙哥馬利等人的一再抗議。在他們看來,軍人要有底線,講信用,不能出爾反爾,更不能像政客那樣不守承諾。

蘇軍攻占了柏林,英國人試圖在二戰結束前,撈取更大榮譽的夢想破滅了。反觀英國人的做法,跟美國鬥,與蘇聯争,無非就是維護英國的大國地位,以及在大國中“刷存在感”。但事與願違,凡事都要靠實力,靠“叫喚”是不行的。

大家認為呢?歡迎留言和讨論。

參考文獻:

《第二次世界大戰》、《馬歇爾》

歡迎搜尋關注“白楊樹下談曆史”//學習曆史,傳播文化正能量//未經授權,請勿轉載!