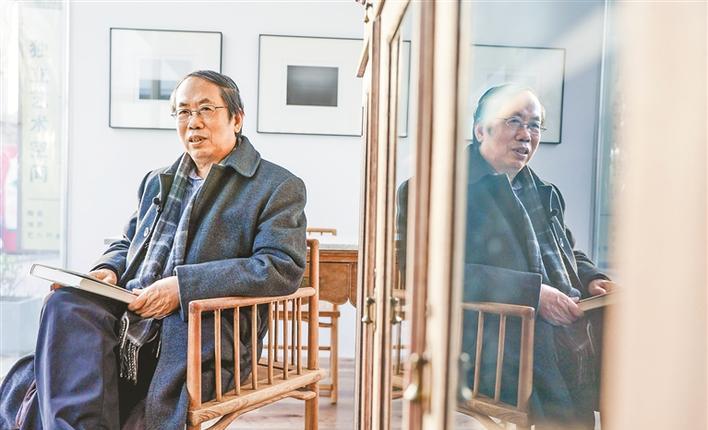

陳平原

陳平原作品《小說文學面面觀》。

◎陳平原

承蒙深圳市南山區委宣傳部雅意,委托前檐書店籌劃“陳平原教授著作風采展”,最初的定位是:“突出陳老師的學術貢獻,兼及廣東的在地情懷。”考慮到書店的特殊性,我建議主要談新書《文學如何教育》和《小說史學面面觀》;至于在地情懷,放棄廣州和潮州,就講我與深圳。

一

得到認可後,我上網檢索,真是“不說不知道,一說吓一跳”,以2009年11月15日的專題講座為起點,至今我已在深圳出席20場學術/文化活動:

2009年11月15日,在深圳讀書月的“讀書論壇”上演講,題為《“文學”如何“教育”——關于“文學課堂”的追懷、重構與闡釋》;

2009年11月16日,在深圳大學文學院演講,題為《“北京記憶”、“圖像晚清”以及“有聲的中國”》;

2011年11月27日,在深圳演講,題為《六城記——都市想象與文化記憶》;

2012年5月27日,在《深圳特區報》為紀念創刊三十周年而舉行的“名家論壇”上,與劉道玉、朱清時兩位先生就“國民教育與高校改革”進行學術對話;

2013年11月16日,在“深圳讀書論壇”上演講,題為《八十年代的我們》;

2013年12月30日,在深圳寶安圖書館演講,題為《讀書的立場、趣味與方法》;

2014年7月27日,在深圳“南都公衆論壇”演講,題為《當代中國的“大學文化”》;

2014年12月12日,在香港中文大學(深圳)演講,題為《此情可待成追憶——中國大學西遷的曆史、傳說與精神》;

2018年11月10日,出席深圳南山區圖書館理事聘任儀式;

2018年11月11日,在深圳讀書月做專題演講,題為《圖像叙事與低調啟蒙——晚清畫報三十年》;

2019年10月18日,在深圳大學演講,題為《新文化運動的正面、側面與背面》;

2019年10月19日上午,參加深圳南山區圖書館理事會;

2019年10月19日下午,出席“說文·寫字——陳平原書法展”開展儀式;

2019年11月15日,在深圳出席《國是咨詢》組織的“物質之強與精神之強”座談會;

2019年11月16日,參與深圳南山圖書館2019跨年對話“人文與科學”(對話者:南科大劉科,主持人:深圳出版集團尹昌龍);

2020年11月27日,為深圳南山區幹部做專題講座,題為《嶺南文化的蛻變與新生》;

2020年11月28日,參加深圳中心書城舉辦的“‘在曆史的天空下’對話:閱讀與城市——王京生、樊希安、陳平原對話”;

2020年11月28日,在深圳南山區前檐書店演講,題為《都市想象與北京記憶》;

2020年11月29日,出席深圳南山區圖書館理事會;

2021年11月獲聘深圳市出版和全民閱讀專業委員會第一批專家,因疫情無法離京,作為專家代表制作視訊祝賀第22屆深圳讀書月。

二

對于像我這樣不擅長交際且缺乏表演才能的學者來說,如此密集地在深圳抛頭露面,已經是相當例外的了——連我自己都很驚訝。

大概是照顧我第一次登場,或得到讀書月組委會的叮囑,反正那場《“文學”如何“教育”》的講座,深圳媒體反應很熱烈,相關報道有:《北京大學中文系主任、著名學者陳平原昨登深圳讀書論壇,縱論大學中文系為何不培養作家》(2009年11月16日《深圳特區報》);《再學術一些,再專業一點》(2009年11月16日《深圳商報》);《“有詩心才會做出大學問”》(2009年11月16日《晶報》);《陳平原:喚回那些消逝的“文學課堂”》(2009年11月17日深圳新聞網);《興趣是首位,專業排其次——陳平原談“文學”如何“教育”》(2009年11月18日《深圳晚報》)。當然,這也與十年前的媒體生态有關。若在今天,無論我如何努力,都很難再占用那麼多版面了。

我最懷念的是2012年5月27日在《深圳特區報》為紀念創刊三十周年而舉行的“名家論壇”上,與劉道玉、朱清時兩位先生就“國民教育與高校改革”進行的學術對話。那場對話,媒體事先做了很多渲染,很讓人期待。當天現場氣氛熱烈,我們三人發揮得都不錯,可最後報道卻極少,隻有2012年5月28日《晶報》上的《大學“有病”,根在社會——劉道玉、朱清時、陳平原剖析“國民教育與高校改革”,為高校改革“會診”》,以及2012年5月28日《南方都市報》上的《劉道玉等專家論大學改革 稱要學真才實學就出國》。稍為翻閱第一篇報道,就不難明白為何此次活動的宣傳虎頭蛇尾。

2013年在“深圳讀書論壇”上談《八十年代的我們》,那次講座效果也很好,我見到的報道有《陳平原做客讀書論壇回望上世紀80年代與學術人生》(2013年11月17日《深圳特區報》);《“我是上世紀八十年代的受益者”》(2013年11月18日《深圳商報》);《陳平原:現在講述“八十年代”的人都是得利者》(2013年11月17日《晶報》)。此題目日後我在好幾處講過,進一步完善後,寫成《遙望八十年代》,初刊《文藝争鳴》2018年第12期,人大報刊影印資料《中國現代、當代文學研究》2019年3期轉載。

三

最近三四年,因受聘南山區文化顧問以及南山區圖書館理事,我在深圳的活動明顯增加,其中有些簡直是“神來之筆”。如2018年11月在南山講《圖像叙事與低調啟蒙——晚清畫報三十年》,第二個月此書便獲名額性的深圳讀書月“2018年度十大好書”等一系列圖書獎,且成了學術暢銷書。2019年11月的跨年對話“人文與科學”,我自己覺得很精彩,将引言部分整理成《人文與科技:對話的必要與可能》,刊于2019年12月4日《中華讀書報》,後收入今年東方出版社刊行的《文學如何教育——人文視野下的文學教育》。去年11月,我為深圳南山區幹部做題為《嶺南文化的蛻變與新生》的專題講座,有此講座墊底,今年第六期的《人民畫報》和英文版《中國畫報》推出大灣區專号,我才敢答應為其撰寫導言性質的《嶺南文化的新變與大灣區的未來》。至于今年2月1日“南山書房·平原軒”正式營運,大受讀者歡迎與媒體追捧,更是讓我深感欣慰。

市民可24小時預約進入南山書房平原軒閱讀。晶報記者 賴犁/圖

四

有趣的還在後頭。上個月某一天,接緊急通知,我被聘為深圳市出版和全民閱讀專業委員會第一批專家,有義務馬上自制視訊祝賀第22屆深圳讀書月。時間緊迫,技術生疏,那天晚上真難為我們了。好在妻子聰明絕頂,我又福至心靈,居然在沒人指導的情況下,一次拍攝成功。如今抄錄下當初的臨場發揮,還是挺像樣的:“我是陳平原,多次參加深圳讀書月的活動,包含了演講、對話、獲獎、開會等等。今天是第22屆深圳讀書月啟動的儀式。今天中國,深圳讀書月已經成為一個所有讀書人的節日。不僅是深圳,不僅是廣東,某種意義上,全中國的讀書人都會關注這個讀書月。因為,這裡曾經彙聚了那麼多思想的才華以及閱讀的熱情。某種意義上,深圳的讀書月已經成為當下中國閱讀熱情的表征。而經由這二十二年的努力,這已經成為深圳最為重要的一張文化名片。深圳人在這裡閱讀,閱讀中國的,閱讀外國的,閱讀古代的,也閱讀當下的中國。我希望的是,我們越來越多地關注全世界的思想和學術,同時,也越來越多地關注腳下這一方土地。今天不隻是讀書月,而且深圳的大學在發展,深圳的出版業也在崛起。我希望再過一年兩年三年四年,在這個讀書月上大家閱讀的作品,很多是由深圳的學者們撰寫的,由深圳的出版社出版的。那個時候,閱讀、寫作、出版、傳播合起來,才是真正完整的深圳的文化形象。謝謝大家。”

12月8日至22日,深圳前檐書店舉辦“小說 史學與文學教育——陳平原教授著作風采展”。

與前檐書店再續前緣,制作《小說史學與文學教育——陳平原教授著作風采展》,本以為很簡單,不就是新書推介嘛,我每年都做。看了書店的制作規劃,方才發現這回大不一樣,簡直是學術生涯回顧展。雖經再三調整,克制過于熱切的期待,最終呈現出來的還是讓人驚豔。眼看展期将近,對方還在精益求精,我有些過意不去,怯生生地說:這簡直可以直接印成紀念冊。主持人王芳直愣愣地回了一句:本就有此設想;而且,書店展完,還想轉移到“南山書房·平原軒”長期展出呢。

這下子我服了。于是,奉命撰寫引言,說說我與深圳的文化因緣。

2021年12月15日于京西圓明園花園