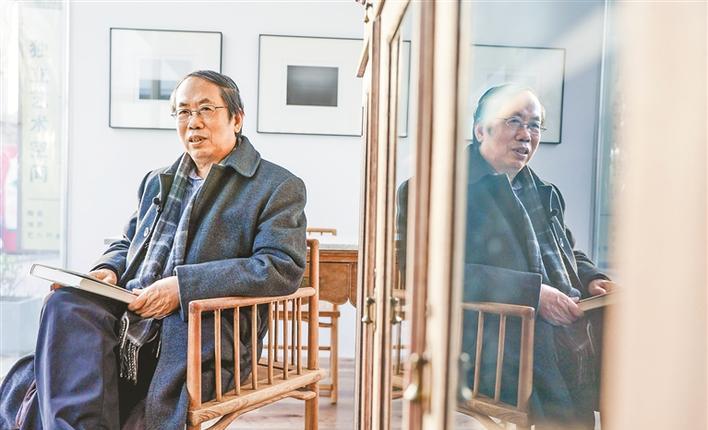

陈平原

陈平原作品《小说文学面面观》。

◎陈平原

承蒙深圳市南山区委宣传部雅意,委托前檐书店筹划“陈平原教授著作风采展”,最初的定位是:“突出陈老师的学术贡献,兼及广东的在地情怀。”考虑到书店的特殊性,我建议主要谈新书《文学如何教育》和《小说史学面面观》;至于在地情怀,放弃广州和潮州,就讲我与深圳。

一

得到认可后,我上网检索,真是“不说不知道,一说吓一跳”,以2009年11月15日的专题讲座为起点,至今我已在深圳出席20场学术/文化活动:

2009年11月15日,在深圳读书月的“读书论坛”上演讲,题为《“文学”如何“教育”——关于“文学课堂”的追怀、重构与阐释》;

2009年11月16日,在深圳大学文学院演讲,题为《“北京记忆”、“图像晚清”以及“有声的中国”》;

2011年11月27日,在深圳演讲,题为《六城记——都市想象与文化记忆》;

2012年5月27日,在《深圳特区报》为纪念创刊三十周年而举行的“名家论坛”上,与刘道玉、朱清时两位先生就“国民教育与高校改革”进行学术对话;

2013年11月16日,在“深圳读书论坛”上演讲,题为《八十年代的我们》;

2013年12月30日,在深圳宝安图书馆演讲,题为《读书的立场、趣味与方法》;

2014年7月27日,在深圳“南都公众论坛”演讲,题为《当代中国的“大学文化”》;

2014年12月12日,在香港中文大学(深圳)演讲,题为《此情可待成追忆——中国大学西迁的历史、传说与精神》;

2018年11月10日,出席深圳南山区图书馆理事聘任仪式;

2018年11月11日,在深圳读书月做专题演讲,题为《图像叙事与低调启蒙——晚清画报三十年》;

2019年10月18日,在深圳大学演讲,题为《新文化运动的正面、侧面与背面》;

2019年10月19日上午,参加深圳南山区图书馆理事会;

2019年10月19日下午,出席“说文·写字——陈平原书法展”开展仪式;

2019年11月15日,在深圳出席《国是咨询》组织的“物质之强与精神之强”座谈会;

2019年11月16日,参与深圳南山图书馆2019跨年对话“人文与科学”(对话者:南科大刘科,主持人:深圳出版集团尹昌龙);

2020年11月27日,为深圳南山区干部做专题讲座,题为《岭南文化的蜕变与新生》;

2020年11月28日,参加深圳中心书城举办的“‘在历史的天空下’对话:阅读与城市——王京生、樊希安、陈平原对话”;

2020年11月28日,在深圳南山区前檐书店演讲,题为《都市想象与北京记忆》;

2020年11月29日,出席深圳南山区图书馆理事会;

2021年11月获聘深圳市出版和全民阅读专业委员会第一批专家,因疫情无法离京,作为专家代表制作视频祝贺第22届深圳读书月。

二

对于像我这样不擅长交际且缺乏表演才能的学者来说,如此密集地在深圳抛头露面,已经是相当例外的了——连我自己都很惊讶。

大概是照顾我第一次登场,或得到读书月组委会的叮嘱,反正那场《“文学”如何“教育”》的讲座,深圳媒体反应很热烈,相关报道有:《北京大学中文系主任、著名学者陈平原昨登深圳读书论坛,纵论大学中文系为何不培养作家》(2009年11月16日《深圳特区报》);《再学术一些,再专业一点》(2009年11月16日《深圳商报》);《“有诗心才会做出大学问”》(2009年11月16日《晶报》);《陈平原:唤回那些消逝的“文学课堂”》(2009年11月17日深圳新闻网);《兴趣是首位,专业排其次——陈平原谈“文学”如何“教育”》(2009年11月18日《深圳晚报》)。当然,这也与十年前的媒体生态有关。若在今天,无论我如何努力,都很难再占用那么多版面了。

我最怀念的是2012年5月27日在《深圳特区报》为纪念创刊三十周年而举行的“名家论坛”上,与刘道玉、朱清时两位先生就“国民教育与高校改革”进行的学术对话。那场对话,媒体事先做了很多渲染,很让人期待。当天现场气氛热烈,我们三人发挥得都不错,可最后报道却极少,只有2012年5月28日《晶报》上的《大学“有病”,根在社会——刘道玉、朱清时、陈平原剖析“国民教育与高校改革”,为高校改革“会诊”》,以及2012年5月28日《南方都市报》上的《刘道玉等专家论大学改革 称要学真才实学就出国》。稍为翻阅第一篇报道,就不难明白为何此次活动的宣传虎头蛇尾。

2013年在“深圳读书论坛”上谈《八十年代的我们》,那次讲座效果也很好,我见到的报道有《陈平原做客读书论坛回望上世纪80年代与学术人生》(2013年11月17日《深圳特区报》);《“我是上世纪八十年代的受益者”》(2013年11月18日《深圳商报》);《陈平原:现在讲述“八十年代”的人都是得利者》(2013年11月17日《晶报》)。此题目日后我在好几处讲过,进一步完善后,写成《遥望八十年代》,初刊《文艺争鸣》2018年第12期,人大报刊复印资料《中国现代、当代文学研究》2019年3期转载。

三

最近三四年,因受聘南山区文化顾问以及南山区图书馆理事,我在深圳的活动明显增加,其中有些简直是“神来之笔”。如2018年11月在南山讲《图像叙事与低调启蒙——晚清画报三十年》,第二个月此书便获指标性的深圳读书月“2018年度十大好书”等一系列图书奖,且成了学术畅销书。2019年11月的跨年对话“人文与科学”,我自己觉得很精彩,将引言部分整理成《人文与科技:对话的必要与可能》,刊于2019年12月4日《中华读书报》,后收入今年东方出版社刊行的《文学如何教育——人文视野下的文学教育》。去年11月,我为深圳南山区干部做题为《岭南文化的蜕变与新生》的专题讲座,有此讲座垫底,今年第六期的《人民画报》和英文版《中国画报》推出大湾区专号,我才敢答应为其撰写导言性质的《岭南文化的新变与大湾区的未来》。至于今年2月1日“南山书房·平原轩”正式运营,大受读者欢迎与媒体追捧,更是让我深感欣慰。

市民可24小时预约进入南山书房平原轩阅读。晶报记者 赖犁/图

四

有趣的还在后头。上个月某一天,接紧急通知,我被聘为深圳市出版和全民阅读专业委员会第一批专家,有义务马上自制视频祝贺第22届深圳读书月。时间紧迫,技术生疏,那天晚上真难为我们了。好在妻子聪明绝顶,我又福至心灵,居然在没人指导的情况下,一次拍摄成功。如今抄录下当初的临场发挥,还是挺像样的:“我是陈平原,多次参加深圳读书月的活动,包含了演讲、对话、获奖、开会等等。今天是第22届深圳读书月启动的仪式。今天中国,深圳读书月已经成为一个所有读书人的节日。不仅是深圳,不仅是广东,某种意义上,全中国的读书人都会关注这个读书月。因为,这里曾经汇聚了那么多思想的才华以及阅读的热情。某种意义上,深圳的读书月已经成为当下中国阅读热情的表征。而经由这二十二年的努力,这已经成为深圳最为重要的一张文化名片。深圳人在这里阅读,阅读中国的,阅读外国的,阅读古代的,也阅读当下的中国。我希望的是,我们越来越多地关注全世界的思想和学术,同时,也越来越多地关注脚下这一方土地。今天不只是读书月,而且深圳的大学在发展,深圳的出版业也在崛起。我希望再过一年两年三年四年,在这个读书月上大家阅读的作品,很多是由深圳的学者们撰写的,由深圳的出版社出版的。那个时候,阅读、写作、出版、传播合起来,才是真正完整的深圳的文化形象。谢谢大家。”

12月8日至22日,深圳前檐书店举办“小说 史学与文学教育——陈平原教授著作风采展”。

与前檐书店再续前缘,制作《小说史学与文学教育——陈平原教授著作风采展》,本以为很简单,不就是新书推介嘛,我每年都做。看了书店的制作规划,方才发现这回大不一样,简直是学术生涯回顾展。虽经再三调整,克制过于热切的期待,最终呈现出来的还是让人惊艳。眼看展期将近,对方还在精益求精,我有些过意不去,怯生生地说:这简直可以直接印成纪念册。主持人王芳直愣愣地回了一句:本就有此设想;而且,书店展完,还想转移到“南山书房·平原轩”长期展出呢。

这下子我服了。于是,奉命撰写引言,说说我与深圳的文化因缘。

2021年12月15日于京西圆明园花园