釋出會現場。澎湃新聞記者 程婷 圖

12月16日,清華大學舉行《清華大學藏戰國竹簡(拾壹)》成果釋出會,介紹“清華簡”整理報告第十一輯相關情況。

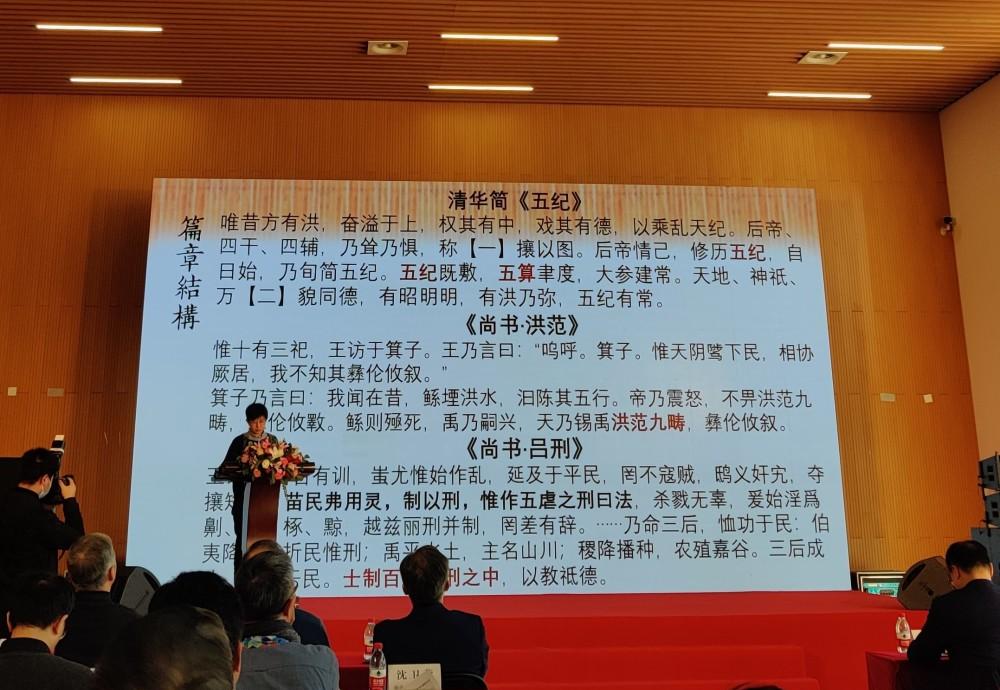

澎湃新聞從現場獲悉,《清華大學藏戰國竹簡(拾壹)》收錄長篇戰國竹書《五紀》。該篇是前所未見的先秦佚籍,篇幅巨大,全篇建構了宏大而複雜的天人體系,算得上是先秦戰國時期對天人關系認識的綜合與總結。

在繼續推進“清華簡”整理的同時,《清華大學藏戰國竹簡校釋》及《清華大學藏戰國竹簡》英文版的編寫與翻譯工作也已提上日常。

全篇近4500字,建構了宏大而複雜的天人體系

《五紀》共130簡,全篇内容基本完整,總字數近4500字,是前所未見的先秦佚籍,篇幅巨大,可稱出土簡牍之最。

《五紀》借托後帝之口,以五紀(日、月、星、辰、歲)、五算為中心,确立了天地萬物的正常、法度。《五紀》将星辰曆象與禮、義、愛、仁、忠五種德行,天神地祇所司所掌一一相配,而更大篇幅則集中于與之對應的人事行用,涉及樹設邦國、禮儀祭祀、人倫德行、土工百物、兵戎戰事、生育繁衍、人體疾祟等各個方面。全篇建構了宏大而複雜的天人體系,可說是先秦時期對天人關系認識的綜合與總結。

《清華大學藏戰國竹簡(拾壹)》書影。 清華大學 供圖

《五紀》篇涉及《爾雅》所載鬥建十二月名、二十八宿,也涉及黃帝戰蚩尤等神話内容。該篇始論曆數,終歸人事,規模宏大,結構嚴整,層次豐富,意蘊浩繁,對于古代天文曆數、國家治理研究具有重要意義,是新發現的一篇關于先秦思想文化史的重要文獻。《五紀》篇的刊布,将為先秦史學界提供一篇重要的思想文獻,也為社會各界了解中國古代天人觀念提供寶貴的典籍資料。

據澎湃新聞此前報道,2008年,清華校友向清華大學捐贈近2500枚曾流散境外的戰國竹簡,這些戰國竹簡即如今人們熟知的“清華簡”。這些“清華簡”年齡已達2300多歲,其長度從10厘米到47.9厘米不等,平均厚度僅為1毫米。竹簡上的文字為戰國時期的楚國文字,現已失傳。

經專家鑒定,這批戰國竹簡内容多為經、史一類涉及中國傳統文化核心内容的典籍,且大多在已經發現的先秦竹簡中從未見過,具有極高的學術價值。

2008年8月,在進行竹簡的搶救性清理保護工作的同時,清華大學決定成立出土文獻研究與保護中心。該中心承擔着清華簡的保護、整理與研究工作,同時還開展其他出土文獻(如甲骨文、金文)的研究和保護工作,以及人才培養工作。

從2011年起,清華每年出版釋出一輯“清華簡”的整理報告。

“清華簡”報告總計約15輯,後續将出校釋本

目前“清華簡”整理工作進度如何?未來重點工作有哪些?

對此,清華出土文獻研究與保護中心主任黃德寬教授在接受澎湃新聞采訪時表示,超過2/3的“清華簡”整理工作已完成。按此前進度推算,完成全部“清華簡”的整理工作大約還要四五年時間,最終共可出“清華簡”整理報告十五輯左右。

“清華簡”第十二輯的整理工作已經啟動,也是長篇,主要内容有關夏朝治國理政方面的思想。

黃德寬告訴澎湃新聞,研究團隊在整理“清華簡”的過程中,有一個再研究、再讨論的過程。随着團隊認識的深化,前期整理公布的研究報告中,有些當時沒解決的問題,現在可以解決了。另外,學術界對“清華簡”也有了很多新的意見見解。

“是以,我們覺得非常有必要及時啟動‘清華簡’的校釋工作。”黃德寬說,“一方面吸收學術界新成果、展現新認識;另一方面滿足學術界的一個期待,即提供更便于不同學科使用的‘清華簡’整理文本(我們現在出的報告比較有難度、使用起來不夠友善)。”

目前,清華出土文獻研究與保護中心已和一家出版社商定啟動18卷本的《清華大學藏戰國竹簡校釋》(以下簡稱:“清華簡”校釋)工作。

“清華簡”校釋将在“清華簡”整理報告的基礎上,吸收新成果、展現新認識,按相應主題(有可能是同一卷書的内容)重編,寫成适合一般學科學者閱讀的注釋本。同時,這套校釋本中将首次公布全套的“清華簡”紅外照片,使專業學者也可以友善、放心地使用。

此外,黃德寬介紹,該中心還啟動了與漢學家、美國芝加哥大學教授夏含夷的合作,計劃将“清華簡”翻譯成英文,即《清華大學藏戰國竹簡》英文版。“清華簡”英文翻譯将與中文校釋互相配合,由清華大學出版社出版為18卷本。

“今年我們已經完成‘清華簡’校釋前4卷的工作,并已傳遞出版社。英文版的第一卷預計明年可以面世,另有多卷的英文翻譯工作已同步啟動。”黃德寬認為,這有利于國際學者更好地使用中國出土文獻新材料,讓“清華簡”走向世界。