作者| 糖炒山楂

“病人預計一分鐘内到達,請做好接診準備”。

“突發緊急情況,救護車上有危重病人”。

“來不及了,我們先頂上”。

埃博拉留觀醫院基本建成,中國醫療隊首面埃博拉疫情。一輛載着危重病人的救護車提前到來,打亂了接診的節奏,這似乎才是這場疫情最本來的面貌:來勢洶洶、霸道肆虐。“打勝仗、零感染”,中國醫療隊正面臨着前所未有的挑戰。

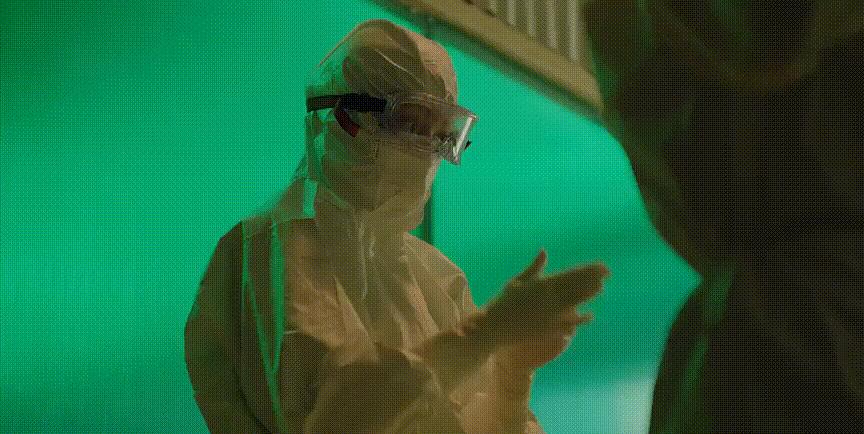

接近兩分鐘的長鏡頭裡,從接診前的穿防護服,做準備,到穿過層層緩沖區、接診後的消殺,無不宣告着這是一個專業成熟的醫療隊。即使面對突發狀況,也有馮剛的坐鎮指揮、範依林的果斷決定、鄭書鵬的臨危不亂。當然也有首度走上“戰場”年輕醫護人員的體力透支、緊張恐懼。

近日,以2014年中國援非醫療隊抗擊埃博拉病毒為核心原型改編創作,羅晉、毛曉彤領銜主演的重大現實題材電視劇《埃博拉前線》,在騰訊視訊上線熱播。這是一場以生命為代價的病毒狙擊戰,快節奏、強壓迫感、鮮活的人物群像以及大愛無疆的精神力量,都讓觀衆不斷身臨其境的去感受去共情。

一個值得注意的點是,這不僅僅是一部醫療類型劇,更是中國援非醫療近60年的縮影。馮剛在臨行前将第一批援非醫療隊曾帶到非洲的五星紅旗交由何東保管,背後是何家祖孫三代先後踏上援非征程、甚至兩代人埋骨他鄉的犧牲。中國援非近60年,終于有一部劇瞄準了他們,怎能不讓人觸動至深?

2021年的電視劇市場上,主旋律題材掀起的追劇浪潮毋庸贅述,《埃博拉前線》也不負衆望在歲末掀起新一輪的感動。這樣令人破防的主旋律大劇是如何締造的,又會對之後的主旋律創作帶來哪些啟示呢?

題材擴容、元素融合,新型主旋律類型劇煉成記

“埃博拉病毒,它攻擊了我們卡巴利亞人信仰的結構和根基,我們隻能用無畏的愛去面對它”。

這是一場與死神競跑的戰争,埃博拉病毒的恐怖在卡巴利亞人的生活習性、醫療條件、各方勢力的角力中被放大。而從影視角度來講,也意味着其天然具有更廣闊的戲劇空間,可以容納更多的類型元素。

《埃博拉前線》是如何講好這個新視角下的主旋律故事的呢?這是一個拆解與融合的過程,既要有類型題材的極緻表達與專業訴求,又要有一個始終牽引着故事的主線核心,才能産生1+1>2的效果。

抗擊埃博拉病毒顯然是其中的主線。以2014年中國援非抗埃醫療隊為核心原型的創作,讓電視劇自帶落地感和真實性,也讓這種“戰争”的走向牽動人心。在這一基本盤下,便是如何拆解更為宏大新穎的影視新素材。

這是一次極為真誠、專業和系統化的醫學抗疫呈現。

随着中國醫療隊到達卡巴利亞,從留觀醫院的搭建、中國試劑的權威性、到完整的接診消殺流程、醫護人員的輪崗制度,都沒有任何回避以最直覺全面的方式展現在觀衆面前。而劇中包括處理檢測樣本中的針頭、眼睛提取内液等細節,同樣具有強專業性。

鄭書鵬和何歡的桑宜村曆險記,将追查病毒和鑽石走私戲劇性勾連,拉開了一份特殊語境下的社會關系圖,當地人的信仰、快樂和生活中的困境,以塔巴納西為代表的各方勢力持續角力,鮮明強烈,但這才是完整的卡巴利亞。同時,懸疑支線的加入,也讓埃博拉病毒在自然力量裡又多了一份人性殘酷,更加令人唏噓。

最後,中國援非醫療隊的故事同樣在鋪陳開來,潤物無聲卻直擊靈魂。

何東背後是祖孫三代援非的壯舉,多次援非的馮剛毅然擔任援非抗埃隊長,鄭書鵬和謝雲虎選擇留下來,這是一群在國家使命面前逆行而上的勇士。除此之外,夏天訓練室裡40度的空調,提前為援非做準備;留給歸國者的溫暖字條等細節鋪陳,同樣感人。

埃博拉前線,從來就不隻有病毒,更是一整個社會的縮影,醫療、懸疑、主旋律,各種元素多元複合,不但沒有割裂、冗雜感,反而環環相扣更加動人心扉。

“小衆題材”瞄準社會情緒,《埃博拉前線》憑什麼讓大衆破防?

因為留觀醫院尚未建設完成,在患者父母的哀求中,馮剛仍然拒絕了為病人治療,他也為此難受的一天吃不下飯。進一步是醫者仁心,退一步是所有中國醫療隊的安危,是“打勝仗、零感染”的使命。

這種極具沖突感的拉扯,卻恰恰成了劇中令人破防的存在。記者出身的何歡,可以不顧安危,奔向戰火籠罩的屋子隻為圓當地少年的可樂果之約,但作為中國醫療隊的隊長,馮剛必須作出“正确選擇”。

無關身份背景,特殊環境下不同人物的選擇,豐富了人物的性格,也成了整個援非抗埃故事中最具戲劇張力、值得反複品味的部分。

除此之外,劇中還有很多令人破防的場面:從鄭書鵬和老蓋的神仙友誼,到不小心觸碰到圍欄的謝雲虎深吸一口氣;為深入虎穴的何歡道一聲記者的無畏,也為鄭書鵬在被槍指着頭堅持為孕婦接生落淚,甚至是身份存疑的侍衛長、正直的将軍夫人,都牽動着大衆的心。

或許當下沒有哪一部劇,能夠産生如此強烈的共情效應,而這背後恰恰是該劇在創作上的另一重破題:每一個人物都鮮活如許。疫情肆虐下的群像塑造,以及對極緻人物關系、社會關系的精準勾勒,讓整部劇打破了語言、地域、文化等的限制,以共通、普世的情感走進大衆心坎。

電視劇并沒有去神話醫護人員,包括中國援非醫療隊。他們中有人多次援非成熟穩重,有人心懷沉重踏上父輩的道路,有人試圖在體力透支後靠信念堅持,也有人在噴了一身血污後情緒崩潰,但共同的是他們都站在了第一線,即使艱難也始終堅守、堅持。

在這場狙擊埃博拉的惡戰裡,他們也在探索、成長。

值得注意的是,電視劇還以穿插回憶的方式塑造了一批特殊群像:他們是存在于人們口中、何東父輩的援非醫者,是範依林妻子所代表的倒在抗擊非典一線的醫生,也有謝雲虎、馮剛妻子所代表的援非醫療家屬形象,他們同樣被尊敬。

援非兩年,鄭書鵬在埃博拉爆發後才開始沉下心來感受這個地方,而追查疫情和鑽石走私的雙線并進有機關聯,讓卡巴利亞人的形象更加生動。

堅信死亡不是終點的老蓋,留下了願意解剖屍體供研究的遺志;他的女兒也跟随父親的腳步,走上了抗疫前線;休假途中被迫來到桑宜村的醫生布拉罕,在這裡竭誠治病救人;除此之外,這裡的人因為新生而祝賀,但也在被病痛、饑餓、死亡所折磨。

破防名場面、鮮活的人物群像,讓《埃博拉前線》擁有了穿透熒屏的力量。當然這些離不開演員的精準演繹,無論是羅晉、毛曉彤等青年演員,還是許亞軍、甯理等中年演員,都以踏實的演技為為劇集增添了質感。

“改編自真實事件”背後,《埃博拉前線》的多元攻堅戰

範依林回憶起當初和妻子抗擊非典的畫面,防護服裡他們臉上包裹着厚厚的紗布;埃博拉病毒侵襲之後,卡巴利亞很多人甚至是醫護人員并沒有随時戴着口罩;鄭書鵬在進入桑宜村路遇患者攔車,下車後默默将挽起的袖子放下。

這些細節背後,是對各類型病毒傳染方式的精準把握、對當時當地防疫情況最細緻的還原,也最可以說明《埃博拉前線》在制作層面的用心謹慎。“改編自真實案件”背後,是市場對類型劇愈發嚴苛的審視和要求。

為了呈現最真實的援非抗埃故事、最專業的醫療救治,劇組做了大量的準備工作,采訪專家、實地調研等。而劇中無論是生物實驗室、中國醫療隊搭建的留觀醫院,還是面對病毒的人性刻畫,都帶給觀衆了強烈震撼,以及來自專業領域的認可。

這個以卡巴利亞為主空間展開的抗疫故事,當地風貌、人文的呈現亦是讓觀衆産生代入感的關鍵。電視劇以鄭書鵬的視角代入觀衆視角,一鏡到底地拉開了桑宜村慶祝新生的儀式:河邊、篝火、跳舞、禱告,分享食物和喝的,以典型場景再現當地部族的生活。諸如此類還有當地人親吻死者、喜歡擁抱。

電視劇還多次使用了強烈對比的叙事結構,持續帶給觀衆更強烈的情感沖擊。

跟随着中國醫療隊的視角,暴雨下的卡巴利亞滿目瘡痍,屍體堆積成山、一遍遍消殺似乎見效甚微,他們也冒着大雨搶救掉進河裡的醫療物資;而随着他們到達中卡友好醫院,這裡又是晴天白雲,新生、光明正在到來。同樣的還有開篇醫院氛圍、街道場景的美好熱鬧,和埃博拉病毒侵襲後醫院的血迹斑斑、人心惶惶。

長鏡頭、頭盔錄影機等靈活拍攝方式,同樣是這部劇的顯著特色。第一次接診的長鏡頭結構清晰、流暢自然,又極具空間壓迫感;桑宜村探尋鑽石走私真相、防護服裡的醫護人員境況。劇中多次采用了主人公的第一視角來推進,也讓觀衆更加切身感受,與人物産生共命運的感覺。

正是在各個環節的用心考究,才讓《埃博拉前線》這個格局宏大、同時又是垂直類型題材的電視劇,在播出後讓觀衆感慨“隔着熒幕都緊張”,真正的沉浸式追劇。

結語

縱觀近年的影視作品,《埃博拉前線》有着不同的意義:它跳出了最常見的家國概念,以“人類命運共同體”的理念诠釋了真正的大愛無疆、醫道無界,也将中國責任、大國擔當傳遞了出來。中國援非醫療近60年,這無疑是一次誠意滿滿的緻敬。

回到影視劇創作上,《埃博拉前線》同樣是主旋律浪潮裡一次極重要的“擴容”。一方面,它以國際視野打開創作格局,将新時代裡的中國本色提上創作舞台;另一方面,它在主旋律類型化上的探索,為市場提供了新的創作思路,主旋律不隻是宏大命題,而是貼近真實,貼近生活的流動在在各行各業中。

格局打開、視野打開,卻又在題材創作中以“垂直切口”呈現,這種“大”與“小”的碰撞裡,是《埃博拉前線》的最大魅力。或許未來,“主旋律+類型題材”會是創作新風口。而這部劇的創作方法論,同樣是具有可借鑒意義。

這個冬天,《埃博拉前線》無疑是那道最溫暖、最有力量的光。有人看到了援非醫療人員把危險阻擋在更遠的戰場,為我們建立起了一道安全屏障;也有人看到了人類在搏擊自然時發出的最有力的呐喊,和守望相助的精神。但無可置疑的是,每個人都在其中感動着,然後充滿能量。