1

曆史文明的曙光:新石器時代

仰韶文化(公元前5000-前3000年)

人面網紋盆,直徑44.5厘米,出自陝西省半坡村,

現藏于中國國家博物館

紅山文化(公元前3500年左右)

雙眼鑲玉陶面具,

玉豬龍,高11厘米,

現藏于遼甯省博物館

龍山文化(公元前2600年-1900年)

黑陶高柄杯,高19.2厘米,出自山東濰坊

2

早期青銅器時代:商和西周

1928年,中研院在安陽展開一系列重要的發掘,第一次用确鑿無疑的考古學材料證明商代确實存在。青銅禮器見證了中國曆史上這個遙遠時代的權力和活力。

商朝

青銅卣,高36.5厘米,晚商

青銅方鼎,高42.5厘米,

出自河南安陽婦好墓

商周青銅器表

西周早期的青銅器原封不動地繼承了商代銅器傳統,最主要的變化發生在銘文上。

西周

青銅簋,高30.4厘米

銘文斷年為前825年,西周

青銅壺,高60.6厘米,銘文斷年為前862年或前853年,西周

3

東周和戰國時代藝術

正如曆史上常常發生的,數世紀塵嚣日上的政治動蕩卻伴随着社會和經濟改革、思想的發展和藝術上的偉大成就。

青銅壺,高118厘米,出自河南新鄭,東周,

現藏于北京故宮博物院

不管其國力如何,諸侯不僅将青銅器看成權力的标志,也将其當成向對手或鄰國展示财富和文化高度的證據。

湖南長沙楚墓出土帛畫,高37厘米,前3世紀

楚國不僅擁有這個時代最優秀的詩歌,現存時代最早的帛畫也出現在楚國。

洛陽類型銅鏡,直徑16厘米,戰國晚期

大量銅鏡出現在北方和古代楚國勢力範圍之内。《莊子》提到,“聖人之心,靜乎,天地之監也,萬物之鏡也。”鏡子可以反射陽光,驅趕墓葬中的邪惡,照亮永恒的黑暗。

龍紋雙環璧,外緣直徑16.5厘米,戰國時期

東周時期的制玉工藝是集複雜的設計、充滿動力的韻律和強勁的輪廓于一體的藝術形式,當被視為中國工藝史上最偉大的成就之一。這個時代,玉器不再專門用于對天和地的崇拜或者用于喪葬,它最終成為人們生活的用具之一。

4

秦漢藝術

前221年,強秦最終掃蕩了古代封建制度的殘餘。中國一統于秦的鐵腕之下。秦始皇建立了高度中央集權的君主專制制度。盡管暴政殘酷壓迫了知識分子,但也統一了分崩離析的族群和割據勢力,中國有史以來第一次實作了政治和文化的高度統一。

跪姿射手俑,出自陝西臨潼秦始皇陵東側1号坑

前202年,項羽兵敗自殺,劉邦成為皇帝,建都長安,史稱高祖,進而開啟了中國曆史上延續時間最長的一個王朝。

交談圖局部,高19厘米,出自河南洛陽,東漢

漢文化中豐富多彩甚至常常是互相沖突的元素——本土的和外來的,儒家的和道家的,宮廷的和民間的——使漢代藝術極具活力,形式和主題變化無窮。

青銅鍍金長信宮燈,高48厘米,可能制作于前173年,出自河北滿城窦绾(前113年去世)墓,西漢,現藏于河北省考古與文物研究所

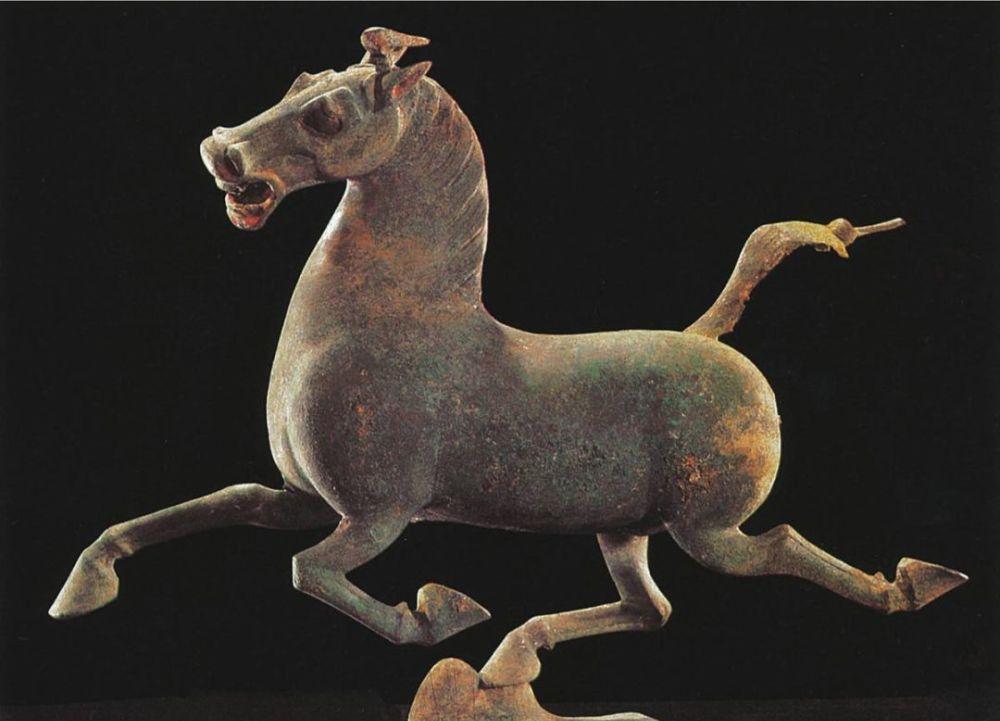

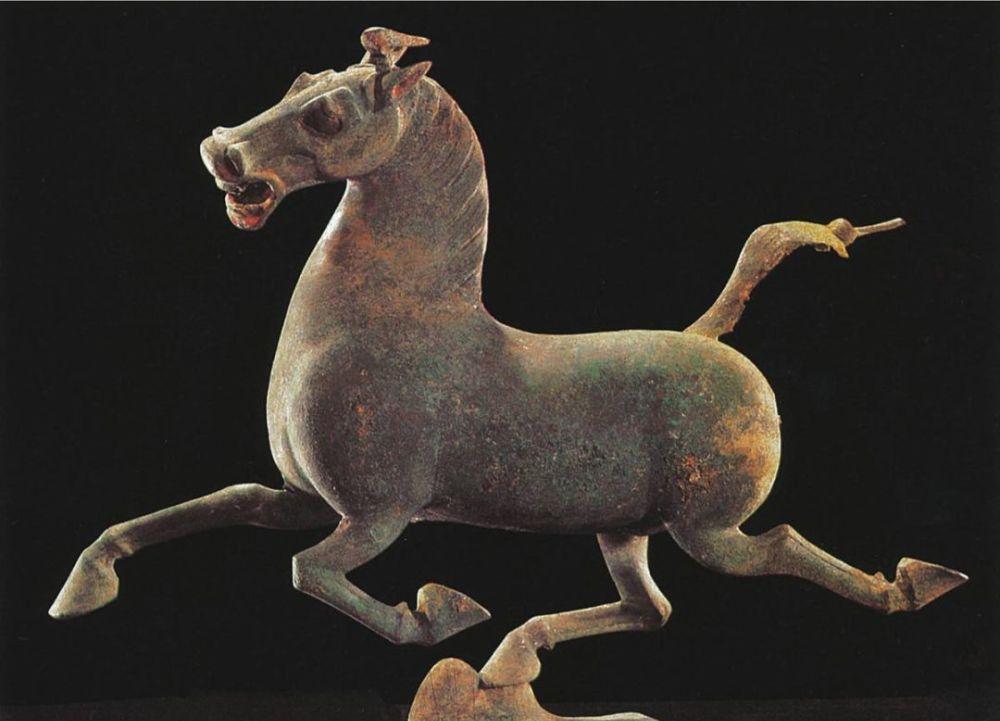

青銅馬踏飛燕像,長45厘米,出自甘肅武威雷台漢墓,西漢

5

三國六朝藝術

在這個動蕩的年代裡,中國的書畫家和詩人第一次發現了自己,美學的概念出現了。

王羲之行書《遠宦帖》,西晉,現藏于台北故宮博物院

黃庭堅(1045—1105)書司馬遷《史記》選文,北宋,現藏于紐約大都會博物館

絹本顧恺之《洛神賦圖卷》,高24厘米,12世紀摹本,

現藏于華盛頓史密森學會弗利爾美術館

《洛神賦圖卷》運用了連環畫技巧,同一個人物在情節需要時可能會多次出現。這種設計應當是佛教從印度傳入後出現的,因為在漢代藝術中幾乎看不到連環畫的淵源。

佛陀傳法圖,甘肅敦煌249窟壁畫,北魏

佛教的傳入導緻新的畫派的産生,無論在内容還是形式上都顯示出異域風情。

6

隋唐藝術

這是一個統一的時代,一個取得重大成就的時代,一個充滿自信的時代。對于所有唐代藝術而言,我們都可以體察到一種樂觀主義、一種活力和坦然接受不可捉摸的現實的态度。

菩薩立像,高98厘米,8世紀中期刊造,

現藏于蘇黎世李特伯格博物館

據傳吳道子曾繪制了長安、洛陽一帶寺廟中300餘幅壁畫。但這些畫作無一保留下來。也許,通過敦煌第103窟壁畫中由一位不知名的8世紀畫家所繪的印度高僧維摩诘頭像可以反映出吳道子對後世人物畫的深遠影響。

維摩诘坐像,甘肅敦煌103窟(伯希和編号137窟)壁畫局部

韓幹《照夜白》,紙本,高29.5厘米,唐代,

現藏于紐約大都會博物館

唐三彩雙耳瓶和鳳首壺,高28厘米、31.2厘米和27厘米,

唐代,現藏于倫敦大英博物館

灰陶加彩仕女俑,唐代,現藏于台北故宮博物院

7

五代與兩宋藝術

宋代哲學洞見的深度與創造能力及技術改進之間完美的平衡相結合,将10世紀和11世紀造就成中國藝術史上最偉大的時代。

三彩釉羅漢像,高105厘米,出自河北易縣,

木雕彩繪鍍金觀音像,高241厘米,南宋或者元朝,現藏于堪薩斯城納爾遜—阿金斯美術館

石恪(活躍于10世紀中期)風格《二祖調心圖》局部,

水墨紙本,高44厘米,宋代,現藏于東京國立博物館

石恪的畫法屬于逸品傳統,它的灑脫趣味很适合禅宗的要求。而禅畫以後的發展,主要也依靠了逸品風格持續不斷的演變。

郭熙(1010—1090)《早春圖》立軸,水墨絹本,

高158.3厘米,約1072年,現藏于台北故宮博物院

郭熙之于北宋山水畫就像吳道子之于唐代佛教藝術,他擁有無盡的能量,高度多産,喜作大型壁畫或巨幅屏風山水。

《山水訓》中,郭熙一再強調畫家應當在倫常的基礎之上研究自然的每一個側面——如何表現季節的變遷,如何比較同樣場景在早晨和傍晚的不同景象,如何注意及表現每一個變化時刻的獨特特征,怎樣選擇及賦予流水和行雲以動感,正如他所說的,“以山水為動脈,以草木為毛發,以煙雲為神采”。

範寬(活躍于10世紀晚期至11世紀)《溪山行旅圖》立軸,淡彩墨色紙本,高206.3厘米,北宋,

現藏于台北故宮博物院

如果用一幅畫來說明北宋山水畫家的偉大成就的話,毫無疑問,我們将選擇範寬的《溪山行旅圖》。這幅畫完全實作了北宋山水畫的理想,如此撼人的現實主義風格,使觀者在觀畫之時達到人在畫中、物我兩忘的境地。

傳為董源(10世紀)《潇湘圖》局部,彩墨絹本,

高50厘米,北宋早期,現藏于北京故宮博物院

整個畫面透露出甯靜的氣氛,以至于我們甚至能聽到人們隔着水面互相打招呼的聲音。這是中國山水畫中純粹的抒情風格的初現。

傳為蘇東坡(1036—1101)《枯木怪石圖》,

水墨紙本,高23.4厘米,北宋,現藏于北京故宮博物院

即使在以真實觀察為基礎的現實主義風格處于巅峰狀态的北宋時期,一小群知識分子的心中卻萌生了對繪畫目的不同認知的種子。這群知識分子包括偉大的詩人蘇東坡、文同、米芾和學者、書法家黃庭堅。他們不滿于宮廷畫家在畫院之中被視為低等工匠,畫作主題和風格的選擇受畫院官員的嚴格限制。為了和這種類型的藝術保持距離,蘇東坡提出了“繪畫的目的不是再現,而是表現”的革命性思想。

米芾(1051-1107)行書詩局部,

米友仁(1086—1165)《遠岫晴雲圖》立軸,水墨紙本,高24.7厘米,南宋,

現藏于大阪市立美術館

傳為徽宗(1101—1125年在位)《五色鹦鹉圖》,

彩墨絹本,高53厘米,北宋,現藏于波士頓美術館

《五色鹦鹉圖》上有徽宗皇帝禦制詩和題簽,精心建構的畫面顯示出有些僵硬的風格,以及為求工整而不惜一切代價的焦灼心理,這正是宮廷畫家們為取悅藝術贊助人而不惜傾其所能的寫照。

傳為李唐(1050—1130)《奇峰萬木圖》扇頁,彩墨絹本,高24.7厘米,12世紀,現藏于台北故宮博物院

李唐的繪畫風格直接影響了12世紀的藝術表現形式,構成了一座關鍵橋梁,連接配接着氣度恢弘的北宋繪畫和以馬遠和夏圭為代表的充滿浪漫主義的南宋繪畫。

馬遠《山徑春行圖》扇面,淡彩墨色絹本,高27.4厘米,

南宋,現藏于台北故宮博物院

夏圭(活躍于1190—1225年)《溪山清遠圖》手卷局部,水墨紙本,高46.5厘米,南宋,

南宋官窯三足香爐,

高12.9厘米,南宋

淡紫色釉鈞窯罐,

高12.5厘米,北宋

宋代陶瓷具有形式上的古典純潔感,釉色上展示了早期陶瓷的活力和晚期陶瓷的精良之間的完美平衡。

8

元代藝術

元朝短暫,但在中國藝術史上,這卻是一個具有獨特趣味和意義的時期。

趙孟頫(1254—1322)楷書《洛神賦》

趙孟頫不僅以書法著稱,而且擁有近乎傳奇的畫馬技巧。然而趙孟頫最傑出的成就在山水畫上,他将直接、自發的感情表現形式和深沉的複古傾向結合在一起,跳過正統北宋風格,重新發現了長期以來被忽視的董源、巨然所代表的南方傳統的詩情畫意。是以,他不僅開創了随後以四大家為代表的元代業餘畫家的繪畫方式,也影響了直到現在所有的文人山水畫畫風。

趙孟頫《鵲華秋色》手卷局部,彩墨紙本,高28.4厘米,

1295年,現藏于台北故宮博物院

黃公望(1269—1354)《富春山居圖》手卷局部,

水墨紙本,高33厘米,1350年,現藏于台北故宮博物院

倪瓒(1301—1374)《容膝齋圖》立軸,墨色紙本,

高73.3厘米,1372年,現藏于台北故宮博物院

傳為王蒙(1308—1385)《東山草堂圖》立軸,

彩墨紙本,高111厘米,元代,現藏于台北故宮博物院

吳鎮(1280—1354)《中山圖》手卷局部,水墨紙本,

高26.4厘米,1336年,現藏于台北故宮博物院

9

明代藝術

明代生活富裕,不僅提供了藝術創作之樂趣,也提供了哲學思考之趣味。相較于宋代畫作,明代畫作帶有更豐富的詩歌和哲學内容。繪畫藝術在其上層與思想、精英觀念結合得更為緊密,也離普通人的生活更為遙遠。

文徵明(1470—1559)山水立軸,淡彩墨色紙本,

1519年,現藏于台北故宮博物院

唐寅(1470—1523)《鳴琴圖》立軸局部,彩墨紙本,

高27.3厘米,1516年,現藏于台北故宮博物院

仇英(1494—1552)《竹林品古》扇頁局部,

彩墨絹本,明代,現藏于北京故宮博物院

董其昌(1555—1636)仿董源風格《青卞隐居圖》立軸,水墨紙本,高224.5厘米,

1617年,現藏于克利夫蘭美術館

10

清代藝術

中國藝術至少導緻了兩次中國化運動的出現,前者出現在17世紀,後者出現在18世紀。在這個時期,中國對歐洲的思想、藝術和物質生活的影響遠超過反向的影響。

北京圓明園方外觀遺迹,郎世甯設計,清代

郎世甯《百駿圖》手卷局部,彩墨絹本,高94.5厘米,

1728年繪,現藏于台北故宮博物院

朱耷《雙鳥》扇頁,水墨紙本,高31.8厘米

石谿(髡殘,1612—1673)《秋色山水圖卷》手卷,水墨紙本,高31.4厘米,1666年創作,

現藏于倫敦大英博物館

石濤《山水》扇頁,彩墨紙本,高24.2厘米,

現藏于紐約王季遷收藏

青花瓷瓶,高34.3厘米,康熙時期,

現藏于西雅圖美術館

綠釉八寶紋盤,雍正時期,

透雕内青花外粉彩雙層桃瓶,高38.5厘米,乾隆時期,

11

20世紀中國藝術

貝聿銘(1917-2019),蘇州博物館,2007年

齊白石(1864—1957)

《歲朝圖》立軸,

彩墨紙本,高136厘米

吳昌碩(1844—1927)

《佛祖像》立軸,

彩墨紙本,高122厘米

傅抱石(1904—1965)《廬山謠》立軸,

彩墨紙本,高91厘米,

1944年創作

黃賓虹(1864—1955)《松蔭待渡》扇頁,

彩墨紙本,高33.5厘米,1948年創作

國畫和西畫之間古老的辯争并沒有解決,也許它根本就無法解決,正是中西繪畫模式極富成果的接觸,才産生了異常豐富的現代中國藝術。

徐悲鴻(1895—1953)

《喜鵲登枝》立軸,

水墨紙本,1944年創作

林風眠(1900—1991)

《秋色圖》,彩墨紙本,

高68厘米

趙無極(1921—2013)《18—01—95》,

油畫,高41厘米

潘天壽(1897—1971)《朝霞》橫軸,彩墨紙本,

高144厘米,1961年創作

李可染(1907—1989)《秋趣圖》立軸,

彩墨紙本,高68.5厘米,1982年創作

艾軒(1947年生)

《陌生人》,油畫,

高76.2厘米,1984年創作

徐冰(1955年生)《天書》,裝置藝術,1988年創作,

也以書籍形式發表,四卷,印數100冊

吳冠中《大宅》,水墨紙本,高70厘米,1981年創作,

現藏于阿拉巴馬伯明翰美術館

嶽敏君(1962年生)《自由引導人民》,油畫,

高250厘米,1995—1996年創作

蔡國強(1957年生)

《回光:來自磐城的禮物》,2004年