中國國民黨革命委員會(以下簡稱民革)是在抗戰勝利後,中國兩種命運決勝時刻,由堅持孫中山先生“三大政策”的國民黨民主派及其他愛國人士集結在協商建國旗幟下成立的。由于曆史原因,很多民革先輩在國民黨軍政界有着特殊的影響力,他們有的積極策動國民黨軍政人員起義,有的親自率領部隊奔赴光明,還有的為此身陷囹圄甚至付出生命。總之,民革先輩為人民解放事業做出了獨特的貢獻。

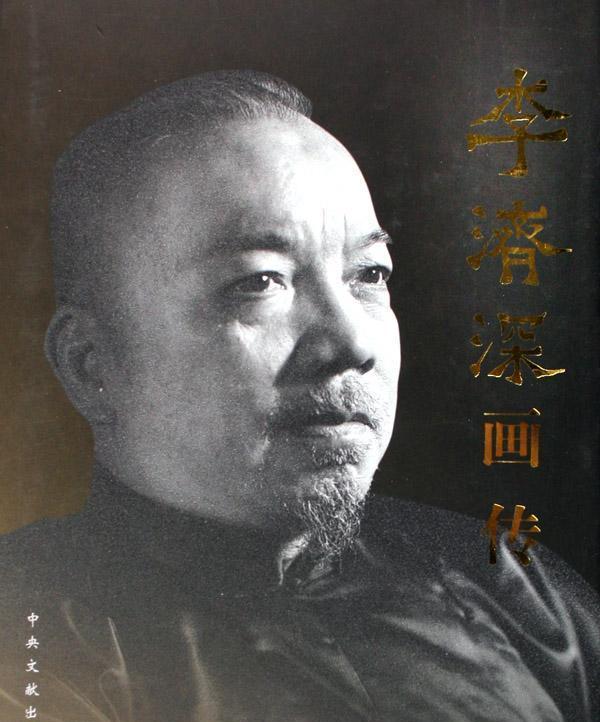

(民革創始人李濟深)

瓦解敵軍,“民革不在策反方面做出成績,将何以交待新政協”

1948年元旦,民革正式在香港成立。為了盡快實作國家統一,早日結束戰争,減少人民痛苦,李濟深提出民革的當務之急是“盡力瓦解蔣介石的軍隊,來配合中共的軍事進攻”。他說:“民革不在策反方面做出成績,将何以交待新政協?何以交待聯合政府。”民革即時發表《告蔣管區本黨同志書》,号召國民黨“忠貞之士,堅強團結,與各民主黨派共同奮鬥,允宜率先起義,早得掙脫魔掌”。

濟南是蔣介石集團支撐華北殘局的一個戰略要點。整編第96軍負責城區西部防守,軍長吳化文西北軍出身,并不願意死心塌地跟着南京政府打到底。早在1946年夏,他就通過馮玉祥與李濟深、陳銘樞等國民黨民主派接觸,表達了尋找光明的意願。

李濟深在上海與董必武會面,提請中共對吳化文在政策上開導,前途上照顧。董必武相當重視,當即電告中共中央華東局,訓示華東軍區、魯南軍區派人接洽。後來,馮玉祥、李濟深又通過吳化文的老師、知名民主人士劉子衡居中開導勸說。

(抗戰時期的吳化文,左邊第二人)

1948年9月,華東野戰軍發起濟南攻堅戰,吳化文盡管有過一些猶豫,但在關鍵時刻帶着2萬餘人撤離戰場,讓出了防禦陣地。朱德評價說:“吳化文對我們打下濟南起了相當作用,今後的作戰就需要有這樣的起義。”

解放戰争後期,李宗仁、白崇禧掌握着以武漢為中心的華中地區,擁有兵力40餘萬人,李濟深利用與桂系深厚的曆史淵源關系,對李、白做了很多策反工作。“革命進展至此,似不應再有所徘徊觀望之餘地,放下屠刀,立地成佛,望站在國民黨革命委員會立場,依反帝、反封建、反官僚資本主義、反獨裁、反戡亂主張,贊成開新政治協商會議,組織聯合政府,立即行動,其功不在先哲蔡松坡(蔡鄂)之下也。”不過白崇禧執迷不悟,一心幻想與中共劃江而治,最後兵敗廣西,逃往台灣。

(白崇禧拒絕起義,後來逃往台灣)

揭竿起事,“隻要我還活着,就一定能在黨的上司下率部起義”

1948年下半年起,人民解放軍轉入戰略進攻階段,國民黨軍隊屢戰屢敗。蔣介石授意國防部參謀次長林蔚,在長江以南建立30個新軍,用于填補北方戰場的巨大損耗。新軍急需一批初級軍官,林蔚找到了國防部預備幹部管理局少将代局長賈亦斌:“兵源問題可用征集辦法解決,就是缺乏下級幹部,你們預幹局能夠召集多少幹部?”賈亦斌爽快接過任務:“複員青年軍部分分散在嘉興、杭州、重慶、漢中四所青年中學,召集萬人不成問題。”

賈亦斌是蔣經國一手提拔的親信幹部,曾經對小蔣抱有希望,“倘若國民黨中做官的都能如他那樣,也許不緻于把國家弄到這般境地”。然而1948年秋,蔣經國主導的上海反腐運動遭到孔家、宋家嚴重幹擾,最終不得不黯然收場。賈亦斌徹底看透了豪門政治的黑暗内幕,從此決心同“蔣家王朝”決裂,去尋找新的道路。

(1989年4月,賈亦斌重訪烏鎮起義舊地)

組建“預幹總隊”伺機起事不正是一次革新機會嗎?通過好朋友,軍務局進階參謀段伯宇(中共地下黨員)轉輾奔走,中共中央上海局策反委員會書記張執一指定專人負責對接。由于起義骨幹中混入了奸細,預幹總隊不穩的消息很快不胫而走,國防部下令免去賈亦斌本兼各職,隊伍交由副總隊長黎天铎接管。變化突如其來,策反委員會陷入沉思,賈亦斌決心毫不動搖:“隻要我還活着,就一定能在黨的上司下,率領這支部隊起義,請組織放心!”

1949年4月7日,預幹總隊官兵3千餘人離開駐地嘉興,面對強敵環伺的險惡局面,起義将士沖破烏鎮包圍圈,有的犧牲、被俘,有的走失、沖散,賈亦斌曆盡艱辛到達位于安徽省甯國縣境内的中共蘇浙皖邊區所在地。1957年8月,賈亦斌成為一名民革黨員,晚年追憶往事,他總結自己的一生可以鮮明地劃分為在舊中國度過的前半生和在新中國的後半生。在後半生,他無怨無悔地跟着中國共産黨走社會主義道路,不管如何風吹浪打,從未有過絲毫的政治動搖,一本起義之初衷。

(賈亦斌回憶錄《半生風雨錄》)

成仁取義,“革命何須問死生,将身許國倍光榮”

1949年3月3日,江南原本應該是一個草長莺飛的日子,國民黨《中央日報》的一則新聞卻令人不寒而栗,“京滬陰謀暴動案主犯王葆真在滬就逮,同犯吳榮亦捕獲,餘黨追緝中”。消息傳來,李濟深立馬托人帶信轉告南京政府代總統李宗仁:“當德鄰兄力主和平解決國事并釋放政治犯以取信于國人之時,尚有此違法人民意志之行動,聞之不勝憤慨,望即饬令上海軍警機關迅予釋放為荷。”

民革成立之初非常注重軍事策反工作,在第二次中央執監委全體會議上秘密成立了軍事小組,由李濟深兼任組長,成員有馮玉祥、龍雲、蔡廷锴、譚平山、楊傑、王葆真、朱蘊山、梅龔彬等人。1948年6月,王葆真以民革中央常委兼華中軍事特派員身份赴滬主持策反活動,他利用廣泛的人脈關系,積極聯絡國民黨上層民主人士,很快建立上海、南京地下民革組織,吸納了包括上海市财政局田賦科科長吳榮在内的多位委員,掌握了憲兵第7團5000多人的武裝力量。

(李濟深、馮玉祥、王葆真在革命約定書上簽名)

1949年1月,蔣介石通電下野,王葆真上司的團隊計劃京滬暴動,試圖控制飛機場,占領車站碼頭,策動駐南京的國民黨軍警起義,扣留李宗仁、何應欽等軍政要員,然後在中共地下組織上司下,協助成立人民解放委員會。不幸的是,京滬暴動方案被國民黨特務偵悉,20多名民革成員先後身陷囹圄。

在獄中,70歲高齡的王葆真咬緊牙關,幾次刑訊暈過去,醒來仍是大義凜然:“關于軍事問題,隻有我一個人知道,與别人無關。”南京民革分會主委孟士衡、成員吳士文、肖儉魁英勇就義。迫于各方壓力,南京當局雖然判處王葆真死刑,但緩予執行。5月27日,上海宣告解放,王葆真在解放軍代表和民革負責人朱蘊山迎接下出獄,拖着虛弱的身體,他感慨地說:“沒有共産黨和解放軍的到來,我早就命歸西天了,今後要在共産黨上司下,同心協力來完成偉大的革命事業。”

正是無數先輩用鮮血和生命譜寫了一曲氣吞山河的革命贊歌,“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天!”

參考文獻:

1、民革中央宣傳部編:《民革前輩與新中國》,團結出版社2019年版。

2、民革中央宣傳部編:《民革與新中國的建立》,團結出版社2019年版。

3、《王葆真文集》,團結出版社1992年版。

4、《半生風雨錄:賈亦斌自述》,團結出版社1996年版。

5、《吳化文起義資料》,山東人民出版社1988年版。