中華文化,源遠流長,最能展現其傳承特性的,便是中華姓氏了。我國姓氏的誕生最早可以追溯到上古三皇五帝時期,由原始部落的圖騰符号衍生,最終發展成了姓氏。

衆所周知,姓氏大都從父親那裡繼承,而且伴随人的一生。有句話說得好“行不更名,坐不改姓”,說的就是姓氏對我們國人的重要性。尤其對于漂泊在外的遊子而言,他鄉遇同姓就和他鄉遇故知一般親切,“五百年前是一家”便是同姓之間互相熟絡的開場白之一。

是以,國人隻有改名這麼一說,很少有改性的。隻有那種極端情況,譬如父母離婚,孩子跟着母親,才會由父姓改為母姓。畢竟姓氏代表着你的家族本源,中國人“根”的意識相當強,是以萬萬不會輕易更改姓氏。

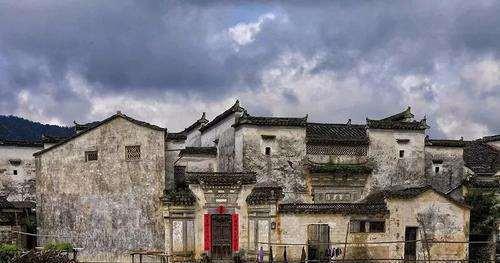

但在我國江西,有一個神奇的村莊,這裡的村民卻是生死兩姓。活着的時候姓楊,去世時卻回将墓碑上的姓氏改成王,且全村無一例外全是如此,這到底是為何呢?

其實,這個村莊的村民原本都是姓王的,根據村裡宗祠的族譜記載,村民們的先輩都是從安徽某王姓分支裡遷徙過來的。後來到了朱元璋建立明朝那會,為了友善百姓管理,進行了一次人口普查,那會叫百姓登記造冊。負責從事這項工作的一般是戶部的官員。

因為戶部的人基本是從朝廷調過來的,天南海北的都有,基本上沒有本地的。他們口音不一,很容易造成誤會。當時被派到這個村莊的官員,便因為語言不通犯了個大錯。即登記姓名時直接将當地百姓的王姓錯聽成了楊姓,就這樣,這個村莊的百姓就陰差陽錯地姓了楊。

由于那會的戶籍制度都是手工登記,修改起來十分麻煩。即使後來村民們知道自己姓氏登記錯了,也很難再改回來。最後就這麼不了了之,而村民們也一直姓楊姓到了現在。

為了不忘本,他們找到了一個折中的方法,即活着的時候姓楊。一旦去世,墓碑上必刻王姓,俗話說落葉歸根,這也算是給老祖宗一個交代。

聽起來頗為不可思議,其實這種現象并不隻發生在江西。山東煙台有個叫小屯圈村的地方,這裡的人全姓李,但死後卻紛紛改成吳姓。他們改姓的原因倒不是戶籍上登基錯了,而是清朝那會,康熙平三藩,為了打擊吳三桂的勢力,下令對其族人大肆追殺。而小屯圈村的村民正是當年吳三桂的後人,為了逃避追殺,也隻得采取生前姓李,死後姓吳的做法。

從這些案例中不難看出,古人對姓氏的看重。若不是萬不得已的情況,是絕對不會改姓的。而即便是改姓,去見老祖宗時依然要把姓改回來。要不泉下見了自家祖輩,一問兩個姓,豈不是尴尬至極。

各位讀者,你們周邊存在這種生死兩姓的情況嗎?不妨在評論區交流交流,讓廣大網友也見識見識中華姓氏的獨特魅力。