從大禹分九州那時起

就注定了杭州是一座不曾寂寞的城市

在這片江南水鄉

王侯将相揮斥方遒

文人墨客吟詠風雅

商人掮客奔走繁忙

杭州在和其他城市的交往中

造就了今天的百味融合

讓我們乘着歲月的河流

走進杭州的“朋友圈”

《錢塘朋友圈》

新書上線

作者簡介

李柯薪,1996年生于四川綿陽。考拉看看曆史文化研究中心專職作家,成都人文平台“蓉漂”首席主筆。專注于哲學曆史研究,忠于寫作有溫度的文字。

張奕,1985年生于重慶開縣。考拉看看曆史文化研究中心簽約作家,專欄作者。與人合著《勇者激揚——褚時健傳》。

杭州人第一次有了連環畫

播講 | FM89杭州之聲主持人 李禹彤

在明朝中晚期,杭州已經發展成為了經濟繁榮的大都市。随着生活水準的不斷提高,當時的杭州人消費觀念也随之發生了轉變。在溫飽之餘開始追求文化、娛樂等精神方面的消費,這也導緻了小說、戲劇、話本的大量湧現。

但杭州市面上的書籍多為一色印刷,看久了難免覺得單調,湖州來的文人淩濛初改變了這一切。他改進了印刷技術,印出了彩色套印本,裝船來到杭州售賣,一舉搶占了杭州市場。書中寫道:

“

淩濛初帶領家族改進了印刷技術,研究出了一頁多版分次印刷技術,印出了精美的朱墨、三色、四色、五色套印本。他還特地印了許多戲曲、話本小說。淩濛初自己也在寫話本,也将自己寫的這些書用套版刻印出來。

這些書印出來後,淩濛初便用船裝着運到杭州售賣。他想着,杭州人多,買書的人肯定也多。自己這套版印刷的書這麼精美,必然暢銷。

沒想到,淩濛初的套色印刷書籍一出,“無論貧富好醜,垂涎購之”,一舉搶占了杭州市場。這才三天,淩濛初從家中帶來的一船書都賣得差不多,他高高興興地準備啟程回湖州了。

由于淩濛初的套版印刷書籍實在賣得太好,搶了杭州其他書商的生意,他們紛紛找到淩濛初學套版印刷技術。在淩濛初的帶領下,湖州套版印刷書籍如雨後春筍般冒了出來,越來越精美。後來,杭州市面上賣的幾乎都是由湖州套版印刷技術刻印出來的書。

由此可見,杭州的文化興盛即離不開時代的進步,也離不開商賈們的與時俱進。

一條紐帶牽起南北緣分

北京、杭州,兩座城市在布局上形成一南一北錯落繁榮的城市。追溯曆史,要歸功于京杭大運河的開通。運河如一條紐帶,聯接起了南北之間的緣分。

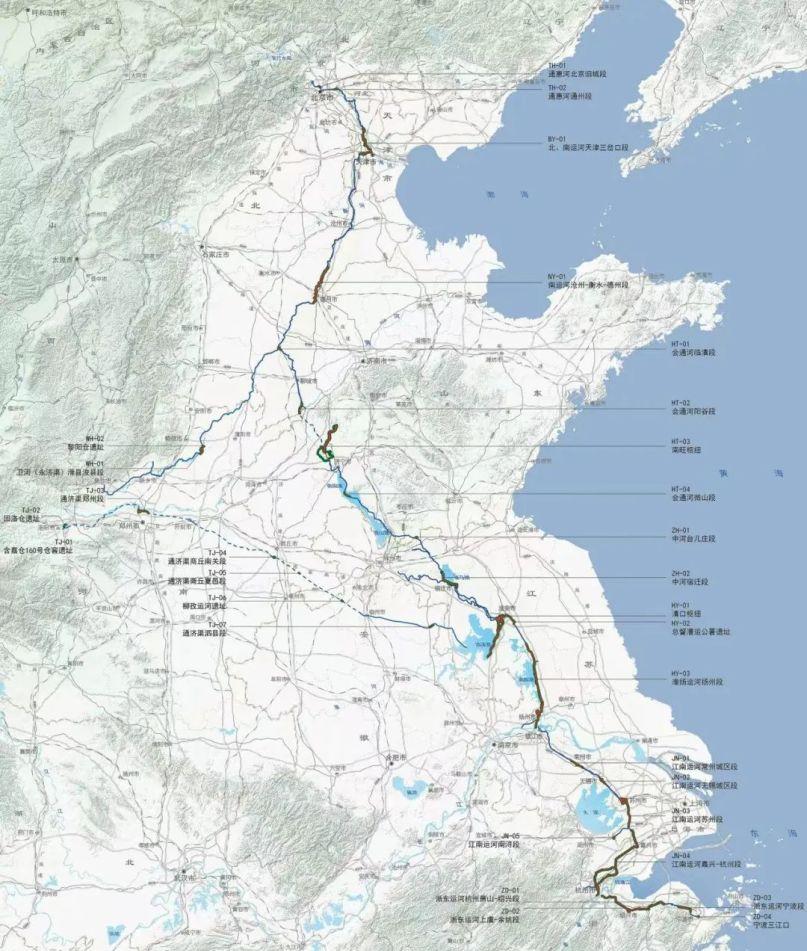

中國大運河區位圖

在元朝時,北京名叫大都,是一朝之都。而曾身為南宋都城的杭州,此時是南方最大的商業中心,中外貨物都需要在這裡轉運至大都,南來北往間,杭州與北京的關系日益緊密,文中提到了一個資料:

為了更好地把江南地區的物産運到大都,從大都到杭州還建有大量站驿,用于官差休息和貨物的日常轉運。根據統計,每日使用馬車與馱馬載運杭州生絲到大都的頻次,不少于一千次。

清朝時,杭州更像是北京的後花園。康熙和乾隆兩位皇帝都曾多次來到杭州巡視檢查,這也讓杭州正式成為江南水鄉的代名詞。

清乾隆二十七年(1762)正月十二,乾隆第三次南巡,此次南下恰逢黃河爆發水患。途經受災區域時,他下令撥款赈災、并統領當地官員全力搶修。等他來到杭州巡查時,不免就對周邊運河、海塘情況更為重視,書中寫道:

他到達海甯(今浙江海甯)的第一件事就是查閱海塘,結果不出所料,其中諸多河道都存在着安全隐患。他便命人立刻修繕老鹽倉一帶的柴塘。此塘有方圓百餘裡,當地實在資金有限,無力承擔,乾隆就出資維修,走時還另撥一筆錢用于日後維護。

頻繁的皇家活動使北京與杭州的交往更密集。不管是元朝時,南來北往的商貿交流,還是清朝時,康熙、乾隆的多次南巡,都從各方面促進了兩地百姓的民間交往,開創了一南一北的盛世格局。直到今天,似曾相識的南北交流與碰撞仍然每天都在上演。

◆

《杭州優秀傳統文化叢書》

“杭州優秀傳統文化叢書”是一套旨在傳承城市曆史文脈、弘揚優秀傳統文化的普及讀物,堅持“講故事、輕閱讀、易傳播”,充分呈現時代特色、全域特色、故事特色、開放特色。

整套叢書包括一部專著和十個系列一百餘冊圖書,内容涵蓋城史文化、山水文化、名人文化、遺迹文化、辭章文化、藝術文化、工藝文化、起居文化、風俗文化、思想文化等方面,既有全面展示,又有亮點凸顯。

為了吸引更多讀者尤其是年輕閱聽人,叢書一改以文史專家為主要作者的習慣做法,邀請省内外作家擔任主創團隊,組織文史專家、文藝評論家把關提升,以豐富的曆史故事承載優秀傳統文化,以細膩的對話和情節蘊含優秀文化思想,但願成為一套令人開卷有益、愛不釋手、喜歡推介的好書。