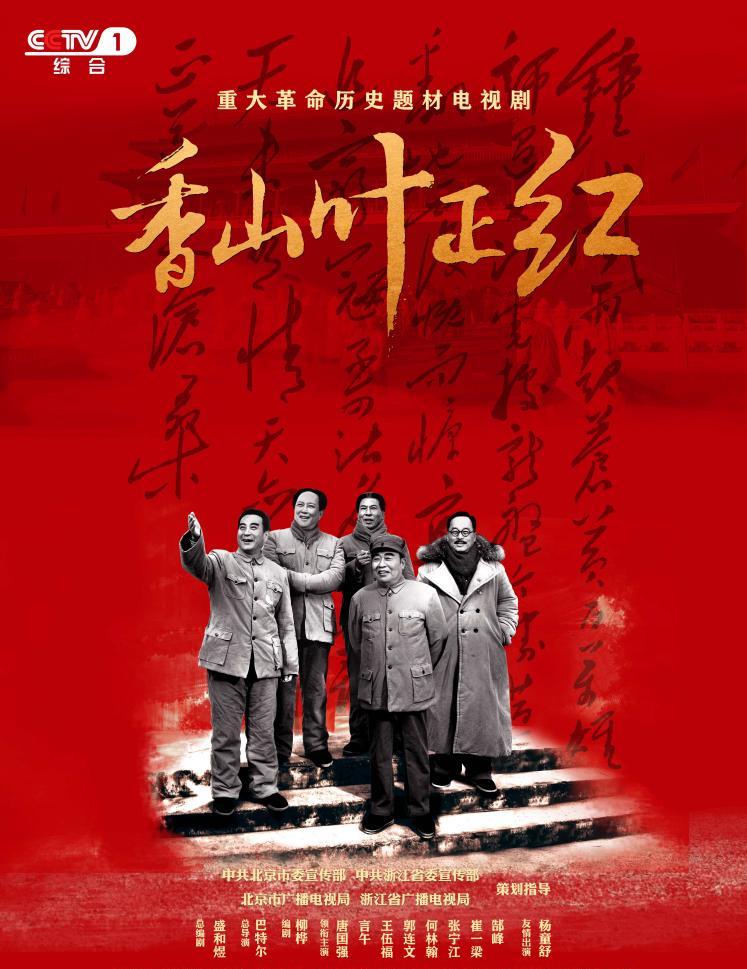

《香山葉正紅》播出已接近尾聲,該劇由巴特爾執導,盛和煜、柳桦編劇,唐國強、言午、王伍福、郭連文、何林翰、張甯江、崔一梁、郜峰領銜主演,楊童舒友情出演,是一部重大革命曆史題材劇。

香山紅葉,是北京秋季的一大勝景,以此景命名一部重大革命曆史劇,令人聯想到紅葉滿山時的波瀾壯闊與瑰奇絢麗。《香山葉正紅》中,毛澤東的女兒李讷好奇地問父親,青翠的樹葉為什麼會在秋天一起變紅?毛澤東語重心長地回答了女兒,他的回答可以概括為:隻要假以時日,付出等待,紅葉就一定會變紅。這一情節,預示着全國解放、祖國河山一片紅的日子即将到來,是對劇名與主題的一次诠釋與扣題。

《香山葉正紅》的故事背景,由1949年2月3日中國人民解放軍進駐北平,到1949年10月1日新中國成立,不過八個月的時間。但這八個月的時間,對于新中國的建立與政權的鞏固非常重要,在這一時間段,不僅發生了和平談判破裂、渡江戰役、收複南京、解放上海等重要城市的大事件,而且還有應對北平城内搞破壞的特務,保衛進駐香山辦公的中共中央……因為香山在新中國成立之前的這一特殊地位,使得這一風景區擁有了神秘色彩,《香山葉正紅》的播出,使得觀衆有更多機會去了解香山以及這段曆史。

在開局故事中,毛澤東在各種場合談話時,不止一次提到“我們絕不當李自成”,這是他的一句名言,也是當時共産黨“進京趕考”的自我定位之一,這句話也奠定了《香山葉正紅》的價值觀表達基礎。在劇中,觀衆經常可以看到,解放軍戰士打掃自清朝以來就積存于城裡的垃圾,遇到路過的汽車會主動讓路,這讓前來參加和談的國民黨代表,也不由感歎這是一支“文明之師”。值得關注的是,毛澤東等中央上司在香山的工作狀态,是樸素而松弛的,劇作對主要角色的生活化一面,給予了不少呈現,這種狀态除了“勝利在望”所帶來的笃定與自信外,還與他們擁有堅定的信仰、找到了正确的發展道路有關。

雖然《香山葉正紅》的諸多戲份集中于香山雙清别墅等場景,但創作者仍然通過情節與畫面,讓劇作呈現出大的格局感:劇作以中共中央暫時辦公地香山、蔣介石在廣州東山的居住地陳濟棠公館、李宗仁執掌的南京總統府、美國的白宮、位于莫斯科的克裡姆林宮等政治場所,為觀衆提供了一個了解當時世界局勢的視角;以毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時、聶榮臻、李克農等上司人在香山、北平運籌帷幄、解放全中國為叙事主線,具有吸引人的強情節特征;以毛主席身邊的警衛員柳二勇、解放軍團長姜萊陽、南下幹部蕭靜娴等,構成了第二條叙事線,用他們真實的情感,表達出他們對新中國、新生活的渴望以及為之付出的努力。

對于當下年輕觀衆來說,《香山葉正紅》的情感元素無疑是一大看點,這些元素包括:毛澤東在安排人接共産黨主要創始人和早期上司人之一李達上香山時,特别交代,李達胃不好,如果接他的時候遇到他在吃飯,就耐心地等一會,不要催,為了避免上山最後一段路颠簸,還安排人用躺椅把李達擡了上來;姜萊陽做報告時,講到戰友王開山的母親,從村子一路貼紙條貼到南京,想要知道兒子的音訊,眼睛因為流淚過多接近于盲,在知曉兒子去世後,母親強忍悲傷,說不止他的兒子是英雄,全體解放軍都是英雄;蕭靜娴與姜萊陽互有好感,但在姜萊陽再次上戰場雙方告别時,姜萊陽還是選擇默默藏下了感情,但他們之間的純粹與美好,令人十分感動。

在表現反面角色時,《香山葉正紅》也使用了一些比較含蓄的手法,比如在塑造蔣介石不安、慌亂的時候,鏡頭對準了他手執的手杖,用特寫的方式,拍攝了他用手杖把腳邊的石子一粒粒捅下去的情形;比如在描述毛人鳳下令殺害被關押在上海的民主人士時,房間裡停電一片黑暗,端上來的蠟燭燭光将他的面龐映襯得蒼白可怕……《香山葉正紅》對主要角色進行了豐富而全面的刻畫,這讓劇中人的言行舉止顯得尤為真實。該劇在對話人物離開場景之後,通過兩個不同的空間,以旁白的方式将對話繼續下去。這種手法的時常使用,也使得劇作拓展了叙事邊界,留給觀衆不少遐想的空間。

作為一部重大革命曆史劇,《香山葉正紅》選擇香山作為切入口,這個“切片”雖然是小的,但展示的曆史卻是宏大的,劇作雖然沒有刻意呈現令人蕩氣回腸的史詩感,但通過有邏輯的、詳實的細節串聯,為觀衆提供了一份同時具有觀賞性與啟發性的曆史文本。它給出的曆史觀與價值觀可以總結為一句話,“趕考永遠在路上”。牢記初心使命,永遠以“趕考”的精神和狀态走好腳下的路,将奮鬥進行到底。這是《香山葉正紅》通過這段偉大轉折時期的革命曆史想要傳遞的現實意義。

文/韓浩月

編輯/弓立芳