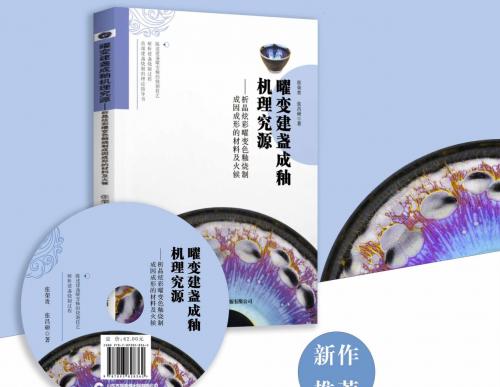

本次為您推薦的是張榮貴、張昌碩兩位老師的作品《曜變建盞成釉機理究源》,由彙文書聯與山東齊魯音像出版有限公司共同出版。

《曜變建盞成釉機理究源》旨在通過解析建盞燒制過程中的相應環節,對坯體成分、礦釉成分、溫度掌控再到輔助材料的添加、溫度的開合升降等多路徑,對建盞中的極品曜變盞,于理論上進行有條理的全面梳理與闡釋,并通過這些闡釋,希望對他人在建盞燒制過程的疑點、難點的克服有所補益,以期達到令讀者釋疑解惑的目的。

本作品不僅面對廣泛的建盞收藏讀者,更是建盞燒制匠人對精準把握曜變建盞燒制所必修内容。此作品對一些讀者,特别是建盞燒制實踐者而言,是一部可以借鑒使用的工具作品,其間的過程介紹清晰,操作有章可循,盡量給讀者以明晰的解說,使讀者看後,能夠操作上手,以期成為高端建盞燒制的理論指導作品。

作者張榮貴,筆名清河居士,當代書畫大家、文史學者。1981年接觸建盞,2000年後,曾對建盞曆史及實地勘察發掘,2002年始燒建盞,屬早期在理論及實踐上對建盞進行實踐者之一,著有《建盞釉色與燒制的成因關聯探究》等專著。2018年獲合肥第十二屆文博會“金獎”。2019年獲福建省工藝美術“百花獎”。2020年,其建盞被中國閩台緣博物館永久性珍藏。

作者張昌碩,始燒建盞于2012年,在建盞的泥料、釉料、産品等方面,都有深層次理論探讨,收獲頗豐。擅長燒制油滴兔毫等斑紋建盞。2019年,燒制出特大斑塊黑底金鹧鸪斑及黑底銀鹧鸪斑建盞,并在百餘窯實驗的基礎上,成功創燒出炫彩曜變釉建盞。2018年,獲合肥第十二屆文博會“金獎”。2018年,獲中國開封第36屆文化節建盞“寶文獎”,2019年獲福建省工藝美術“百花獎”。

内容節選

在炫彩曜變釉建盞的電窯燒制工藝上,對建盞坯體的施釉工藝,有着特殊的要求。截至目前,在建盞的施釉上,依然采用最傳統的純手工上釉方法,即浸潤法。而還沒有使用更為現代的其他施釉方法,是出于對建盞古法燒制的一種傳統回歸。

因建盞是接續古代建盞遺風,依然保持曆史原貌,在施釉過程中采用露底的方法,便隻能是正燒法。為了避免在高溫熔釉過程中釉面流到盞底導緻出現廢品,都采用盞底露胎式施釉。

浸潤法施釉,取決于釉料的濃度及浸潤的時長,兩者必須達到保證燒制時恰到好處的釉面效果。為此,在釉料的選取、釉料濃度、施釉時長等方面,都有極為苛刻的要求。

通常而言,炫彩曜變釉的磨制,因其是高溫釉的特性,決定了其可以利用生料直接施釉,而免去了釉料(漿)熔塊為熟料的環節。且可以将釉料的有效成分嚴格依照比例一一添加到磨制罐中,諸如草木灰、方解石或鉀長石、高純度三氧化二鐵(Fe2O3)紅色粉末等一次放入研磨罐内加水磨制。

通常,由于釉料礦石的堅硬度大,即使經粉碎為小顆粒狀再投入研磨罐中,需将其磨制成漿的時間一般在8小時左右。8小時後停機,将罐内漿體緩慢倒入300目細篩中過濾,經篩子下流出的漿體,便是釉漿原液料了。

釉料必須經過10天以上的陳腐期(視外部季節溫度等因素而定),對釉漿的陳腐,可以有效改善釉漿的流動性及吸附量,且能夠使釉漿的性能趨于穩定,達到一定飽和度後,有利于釉面的整體潔化處理。

《曜變建盞成釉機理究源》将建盞的燒制過程全方面展現在我們面前,讓我們能夠深入了解建盞。作品中講述了建盞的曆史,講解了建盞的制作技藝,闡釋了建盞的價值,為我們打開了建盞藝術的大門。

本作共有十一章,從曆史回到現實,從傳統回歸當下,從技藝到價值等多方面展開叙述,用大量實踐探索建盞工藝,使建盞藝術之美,工藝之精巧在這部作品中被充分展示出來,非常适合建盞愛好者和建盞制作者收藏品讀。