在我國的古代曆史之中,最能夠代表帝王權力的恐怕就是一紙聖旨了。在很多的曆史影視劇當中,聖旨的傳達所代表的就是皇帝的指令,不論是何人,在宣讀聖旨時都要猶如面見皇帝。不但尊敬有加,而且不敢有絲毫的忤逆。可見這項權利的代表極其有效,能讓身處皇宮中的皇帝執行自己想要的指令。然而一張小小的聖旨,背後所展現的卻是古代官員等級的嚴格劃分,在電視劇中我們所看到的聖旨大多都為黃色,實際上卻并非如此。

1.聖旨材料及等級

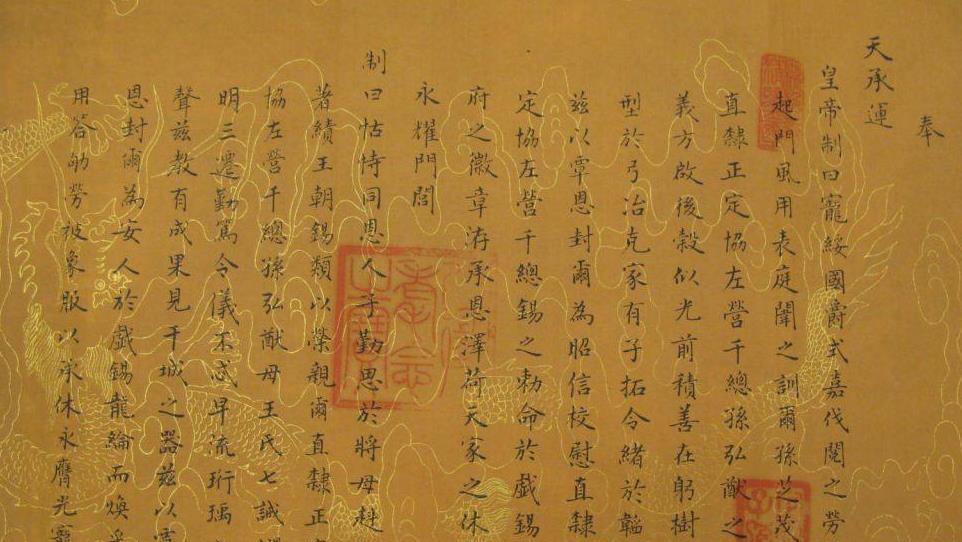

聖旨的重點就在于卷軸,如果軸的質地不同,則所對應的的官職也并不相同。劃分嚴格而且鮮明,一品的為玉軸,而二品則為黑犀牛角的卷軸;三品為貼金卷軸,在往下則是黑牛角材料所制。聖旨卷面則是由蠶絲制成,工藝巧奪天工,富麗堂皇。同時作為皇帝下達指令的一種方式,聖旨多為封賞官員使用,而且顔色的區分越發複雜,則賞賜也就越為豐厚。

聖旨一共分為了兩種,一種僞賜命,一種則為诰命。兩者叫法的差別就在于是針對什麼品級的官員,一般在賞賜五品以下的官員時,這種聖旨則就被稱為是賜命;在封賜五品以上時,則就被稱為是诰命。而我們在影視劇中所聽到的“诰命夫人”,也正是獲得了這種賞賜的榮譽。同時顔色的不同也能看出受封官員品級的高低,在明清時期聖旨的顔色也有着特殊的規定。五品以下多為單色白绫,反之五品以上則是三色、五色和七色。故而這種神聖至極,令人望而生敬的聖旨,曆史的研究意義十分巨大,展開聖旨就像是看到了一段曆史。

2.聖旨的藝術特點

聖旨的考究意義,不僅僅隻是展現在了曆史上的研究之上。其藝術考究的價值一樣重大,從明清時期開始,聖旨的撰寫就越發嚴肅規整。清朝時期聖旨的書寫者往往都是進士之中的優秀者擔當,他們原本文法功底就很突出,是以在書寫聖旨時更是尤為謹慎小心。書法上也是工整秀麗,就好比是一件藝術品。同時聖旨的拟定到最終的成稿,中間經曆了多層篩選和精煉,故而當成品出現以後展現出來的内容是精煉凝結。是以聖旨的内容往往都是增一字則顯得多餘,少一字則文不達意。

3.聖旨專用語:奉天承運

在影視劇之中,我們常常能夠聽到“奉天承運”四字,然而這并不是曆史上的慣例。聖旨的概念最早出現在漢末時期,蔡邕在《陳政事七要疏》?中寫道:“臣伏讀聖旨,雖周成遇風,訊諸執事,宣王遭旱,密勿祗畏,無以或加。”;然而這并非一個慣例。在宋代以前聖旨僅僅為皇帝指令的一種稱呼,宋以前更多的是把皇帝的指令稱作是“制書”或者“诏書”等等。

而聖旨的固定開頭則是一直都沒有個固定的開頭,等到了元朝時期才正式出現。正如我們現在所聽聞的“奉天承運”一樣,元朝統治者的聖旨前面往往會加上一句“長生天氣力裡”,然後才開始書寫聖旨的主要内容。不過在朱元璋趕跑了蒙古人之後,則是認為這一說法過于謙卑(長生天氣力裡是說上天保佑的意思。)。朱元璋從乞丐到一國之君,經曆傳奇,自然認為祈求上天是不正确的。作為天選之子應該是奉天道而行,是以朱元璋就正式将其改為“奉天承運”。

奉天意思在于突出皇帝的君權神授理論,而承運則是說承載了“五德運作”。而且原句的正确書寫方式應該是“奉天承運皇帝,诏曰。”;并不是我們在影視劇中所聽到的四字斷開,“奉天承運,皇帝诏曰”,因為“奉天承運皇帝”所指的就是皇帝本人,明朝時朱元璋就稱自己為奉天承運皇帝。是以說聖旨開頭的意思是奉天承運皇帝,下的诏書。

4.欽此并非結束語

在影視劇裡總能看到太監在宣讀聖旨之後,總會拉上一句長長的欽此。似乎莊嚴的聖旨沒有一個響亮的結語,違和了聖旨的權威形象。實際上聖旨并沒有特别的結束語,隻是讀完即可。特别是太監宣讀聖旨後,還可以用語氣詞來代替。是以真實的情況并沒有影視劇中的誇張,反而平實無華。而且欽此以此多出現在皇帝親臨現場時所用,皇帝親自頒布聖旨,則多用欽此結束。欽此的真正含義大概就是:我皇帝決定這麼做了。

聖旨的意義

聖旨的作用就在于皇權的展現,皇帝有時候釋出指令需要執行下去,文書的方式會更易儲存和記錄。是以聖旨就如同皇帝的分身,能夠在皇帝不在場時頒布指令。同時聖旨所影響到的并不隻是中國而已,像在清朝後期古北韓獨立以後,也使用了聖旨這一物品。不但是原版照抄,就連“奉天承運”也模仿的一模一樣。可見小小的聖旨所記錄下來的不但是古代曆史的君王專制,還能看出曆代王朝的強大和影響力。