晴川閣、小東門、昙華林——126年前的武漢是什麼樣子呢?武漢大學國家文化發展研究院副教授韓晗在意大利旅行時意外收獲了一本《揚子江紀行》,後耗費半年時間翻譯成中文。作者英國人福斯特夫人通過白描的手法,對武漢民風民俗、商業情況、社會現象近距離觀察,讓126年前武漢的風土人情躍然紙上。

中國城市史研究會副會長、江漢大學武漢研究院院長塗文學教授表示,《揚子江紀行》是傳教士對城市的一種直覺感受,屬于描述性,對武漢城市的研究有一定史料價值。韓晗近日接受長江日報采訪時介紹了《揚子江紀行》的相關情況。

桃農硬塞桃子給醫生表感激

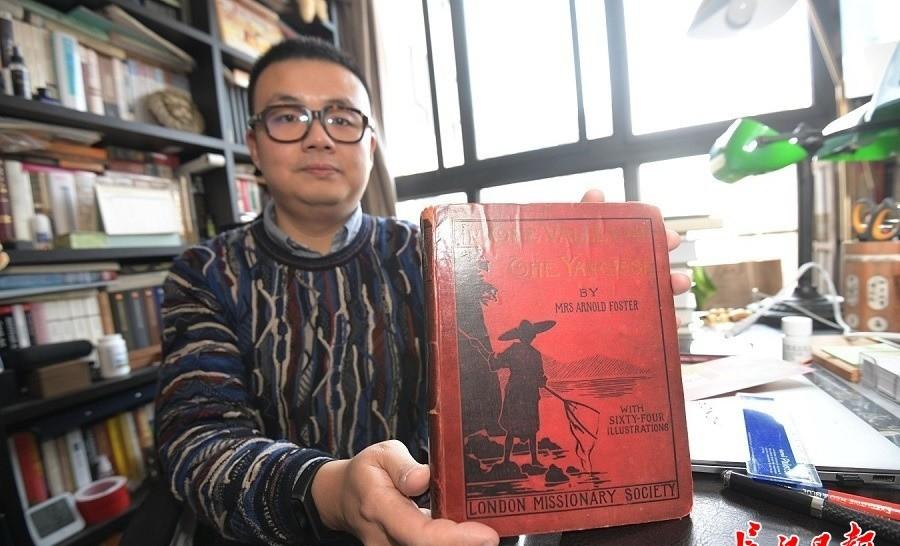

韓晗展示《揚子江紀行》。長江日報記者詹松 攝

一位賣桃子的桃農,挑着一擔桃子在漢口碼頭處叫賣,突然發現不遠處人群中有一位穿白大褂的醫生,他當即放下挑子,用兩雙手捧起了十幾個桃子飛快向人群奔去,将手中的桃子塞到醫生手中。“大夫,我是你的病人,你一定要收下。”醫生定眼看了看面前的桃農,并沒有接送來的桃子。兩人一番推搡後,醫生隻得留下幾隻桃子。

原來,這位桃農因為眼疾,雙目看不清東西,半年前是這位醫生給治好的。這位名叫馬根濟的外國醫生來自漢口的一家醫院,是一名經驗豐富的眼科醫生,這次剛好出診就被桃農給認出來了。

福斯特夫人将自己在武漢街頭看到的小故事給記錄了下來,放在了《揚子江紀行》中。長江日報記者發現,在寫作中,福斯特夫人采用白描手法,不加任何評論,用一串串小故事,講述百年前的武漢。

除武漢市井見聞外,書中也有大事件的記叙。如一場大洪水,讓很多武漢市民流離失所,漢口的老百姓紛紛擁擠在大智門的城樓頂上。

晴川閣老照片仍清晰可見

《揚子江紀行》裡的昙華林。長江日報記者詹松 攝

《揚子江紀行》裡的漢口同業工會。長江日報記者詹松 攝

《揚子江紀行》裡的晴川閣。長江日報記者詹松 攝

“兩千年前,當古不列颠人在我們的森林裡狩獵、德魯伊人靠獻祭以平息衆神的憤怒時,中國已然步入文明國家之列。身着绫羅綢緞的人中龍鳳,居于瓊樓玉宇之中;他們的孩子們能讀善寫,精通本國的經典奧義。中國皇帝則住在一座富麗堂皇的宮殿裡,官員們的舉止彬彬有禮。是以中國曾長期領先于英國,在歐洲人還沒有發明之前,火藥、航海指南針和印刷術就已經在中國問世了。”出版于1899年的《揚子江紀行》已經泛黃變色,封面上一名漁夫在長江邊張網打魚,福斯特夫人在開篇就寫下了對中國文化的尊崇。

這部作品以13個章節翔實記錄了晚清武漢的民俗、風物與城市布局,還包括64張珍貴的照片與鋼版畫。在這些照片中晴川閣、龜山、昙華林教堂屋頂清晰可見。尤其是晴川閣和昙華林,曆史走過百年,風物依舊。

“從武漢的現在來看,遠遠超過了福斯特夫人的期待,回望曆史,我們才能清晰地看到中國人民的偉大進步。”韓晗欣慰地表示,了解武漢的過去,會更加熱愛武漢以及她的未來。

張之洞桌上高腳杯裝的啥?

書中湖廣總督張之洞旁邊桌面上的高腳杯頗為醒目。長江日報記者詹松 攝

韓晗介紹,當時照相機像素不高,在印刷上屬于石版套色印刷,像素進一步衰減,但這在當時已經是最先進的印刷水準。《揚子江紀行》封面不僅有紅皮版,還有綠皮版、燙金版,說明再版過多次。

《揚子江紀行》中,有一張湖廣總督張之洞的照片相當醒目。張之洞身着便裝正襟危坐,身後兩名書童端着高腳酒杯,一旁的桌子上放置的也是盛滿液體的高腳杯。“可以斷定高腳杯裡盛裝的不是洋酒就是咖啡,也許他正在接待外賓,可見洋務運動首領張之洞的生活也是開化的。”韓晗分析,福斯特夫人應與張之洞有過交往,她對張之洞創辦漢陽鐵廠很佩服,雖然沒有照片,但是在文字表述中,對亞洲最大的鐵廠極盡贊美,認為鐵廠是這座城市最美的天際線。可見作為世界上工業遺産最多的城市之一,武漢有着深厚的工業曆史文脈。

1897年,跟随丈夫在武漢生活的福斯特夫人在武昌昙華林建立懿訓書院。據記載,懿訓書院幾經變遷,即為後來的武漢二十一中。

水中武漢的筆墨占據一大半

《揚子江紀行》中武漢的風土人情。長江日報記者詹松 攝

韓晗獲得《揚子江紀行》是一種偶然。韓晗告訴長江日報記者,2015年,他在意大利旅行時,在米蘭一家舊書店偶然看到這本書,售價7歐元。扉頁注明這本書是非賣品,系瑪麗·艾米與喬治·米德霍克在1899年1月送給一所學校的新年贈禮,這兩位捐贈者一共給這所學校捐了6冊書,他收藏的為當中第5本,至于是否6冊書都是《揚子江紀行》目前已不可考。

韓晗檢索發現,目前該書隻有大英圖書館有收藏,美國少數大學圖書館可以提供電子版文獻,在英語、法語與意大利語學術界,這本書自問世以來被不同的學者7次提及過。2016年出版的《女性旅行者》英文書中,這樣記載此書:“毫無疑問,由于年久之故,這部作品非常稀有;我們在英國遍尋不見其紙質版本,而且該書亦未被中文所記錄,在worldcat(國際圖書館系統)中,目前隻有兩份紙本可查,分别在耶魯大學和加州大學伯克利分校。”

“雖然名為《揚子江紀行》,但關于武漢的筆墨占據一大半,上海、南京、無錫等長江流域城市隻有一小部分内容。”共計210頁、12萬字的《揚子江紀行》以大量的筆墨介紹晚清武漢的風土人情以及近代社會的變遷,韓晗認為此書是研究武漢城市史的新史料,但有些措辭比較偏激、立場也有偏頗。

《揚子江紀行》封面。

對話>>>

作者後人有機會來武漢

一定會很驚訝于今日武漢的壯美

記者:福斯特夫人的《揚子江紀行》中,用在武漢的筆墨為何超出其他城市很多?

韓晗:福斯特夫人有個中國名字,叫富翟氏。這本書裡武漢的筆墨占了一大半,因為她主要在武漢生活,她先生富世德是英國基督教派“倫敦傳道會”派往武漢的牧師,夫妻倆都在武漢生活。富世德曾向當時的英國議會送出了一份鴉片殘害中國人的報告,勸告英國政府應該基于人道主義向中國禁絕銷售鴉片,并列舉了自己在武漢觸目驚心的見聞。英國當局并沒有理會這份報告。這份報告目前藏在劍橋大學圖書館,有幸我看過全文。

記者:當時的武漢,在全國處于一個什麼樣的發展地位?

韓晗:當時武漢作為一個新興的城市,應該在中國屬于“一流二線”城市,“一流”在于武漢是沿江重鎮,長江是近代以來中國重要經濟帶。張之洞興辦的漢陽鐵廠是當時中國的“獨角獸”企業,武漢跻身一流城市當無争議。富翟氏也是這麼認為的,在書中她描述了張之洞以及其鐵廠在當時的影響力。“二線”是因為武漢并不靠海,不是最早“五口通商”及首批開埠的城市之一,是以在對外交流、經貿往來上,與當時的上海、廣州、香港等城市仍有較大差距。但值得一提的是,武漢憑借長江漢江水道,形成了當時中國腹地城市與西方世界溝通的管道。如書中記載,不少來華西方旅行者都是從武漢去長沙、衡州(即衡陽)與安康的。

記者:書中描寫的武漢民風民俗、商業情況、社會現象與現在的武漢有哪些不一樣?

韓晗:據我的了解,當時武漢民風民俗、商業情況、社會現象和現在當然有較大差異。如書中記載,當時武漢有橫行于市的“丐幫”群體,而且每一次洪災都會帶來大量的災民甚至流民,而且晚清武漢經濟也并不發達,武昌、漢陽地區仍然大量以傳統小農經濟為基礎的手工業為主,總體較為落後。但武漢人民吃苦耐勞、敢于拼搏的精神一直傳承到今天,書中記載當時一些生意人的辛勞努力、起早摸黑,很容易讓人想到漢正街的“扁擔”“盲俠”這樣一些早期改革開放武漢市場經濟的拓荒者。

記者:對晚清社會的腐敗,作者是如何展現的?

韓晗:晚清中國陷入半殖民半封建社會,社會沖突達到極點,武漢當然也不例外。作者用冷峻的筆墨來描述這種兩極分化帶來的社會問題,一邊是災民流離失所,蝸居大智門城門上的破棚子裡,一邊是八仙桌流水席,海參魚翅美酒佳釀的“朱門酒肉臭”。“倫敦傳道會”是當時有影響力的在華外僑組織,作者夫婦是許多地方官員、土豪鄉紳的座上賓,是以她的一些描述我想是基本可信的。

記者:福斯特夫人的後裔與武漢還有關聯嗎?

韓晗:很可惜,目前我和福斯特夫人的後人沒有取得任何聯系,我希望他們能夠有機會來武漢看看。如果他們的後人願意來武漢旅行,一定會很驚訝于今日武漢的壯美。

記者:作為一名武漢人,如何評價這本100多年前的舊書?

韓晗:我們家紮根武漢也已經70餘年了,我對武漢這座城市充滿了感情。這本《揚子江紀行》是我在新冠肺炎疫情防控期間翻譯完畢的,于我而言有着非常不同的人生體驗。是以我相信,從昔日的“沿江新城”到“東方芝加哥”再到“英雄城市”,新時代的武漢未來可期,而且如今武漢作為國際都會城市,接待了不計其數的國際旅行者,他們在社交媒體上對武漢盛贊有加,我想這是福斯特夫人當年萬萬預料不到的。

記者:《揚子江紀行》的翻譯和出版,困難在哪裡?

韓晗:因為我是學文學與曆史出身的,之前也短暫做過宗教學研究,并且出版過英文學術專著,是以翻譯整理工作還算比較順利,當中一個困難就是涉及到大量民間書信、詩詞我需要把它重新還原為文言文,另一個就是當時很多西方旅行家來華後都有中文名字,我需要逐個考證他們的中文名。翻譯完之後,出版方武漢出版社邀請到了華中師範大學蘇豔教授校譯,目前已經定稿。在今天這個“暢銷為王”的時代下,他們願意出版這本關于武漢城市史的塵封之作,令我特别感動。

(長江日報記者楊佳峰)

【編輯:鄧臘秀】

更多精彩内容,請在各大應用市場下載下傳“大武漢”用戶端。