翁婿初見,楊振甯稱杜聿明為杜先生,總理說了一句話,大家都笑了

一個是享譽世界的實體學家,一個是曾經的國軍著名将領,楊振甯和杜聿明的生活似乎沒有交集,但卻是實打實的翁婿關系。

不期而遇的愛情,異國他鄉遇故知

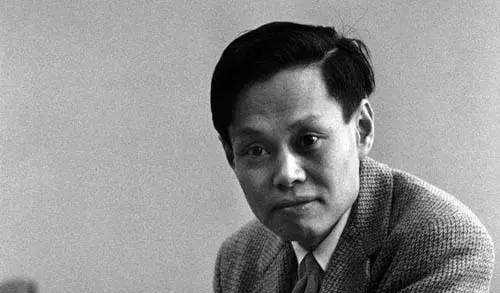

楊振甯早年是清華大學的學生,父親楊武之是赫赫有名的留美數學家、清華大學教授。

不過,那時因為抗戰,清華大學搬到昆明,與北京大學、南開大學組成臨時聯合大學——西南聯大。

1944年,楊振甯從西南聯大研究院畢業後,到聯大附中教書,時年22歲,杜聿明的女兒杜緻禮是他執教的高二班上的學生,雖然兩人當時并沒有發生戀情,但也是緣分的開始。

1945年8月,楊振甯考取美國芝加哥大學。

1947年,杜緻禮陪患有腎病的父親杜聿明想要去美國診治,,由于蔣介石忙于打内戰,已經到了上海機場準備起飛的杜聿明被“扣下”,急調東北戰場,指揮與解放軍作戰,未能成行。

18歲的杜緻禮隻能單身前往美國念書,進入“衛理斯學院”攻讀英國文學。

後來父親杜聿明在淮海戰役中被解放軍俘獲後,家中經濟成了問題,她隻得改進免費的“聖文森字院”,仍攻讀英國文學。

1949年的一天,杜緻禮在美國普林斯頓的一家中國飯館吃飯,與楊振甯不期而遇,師生見面,分外親熱,年齡相仿,同是天涯淪落人,相見而相戀,一年之後倆人結婚了。

隔不斷的親情,來之不易的溫暖

新中國成立後,他們的長輩分離在海峽兩岸。

楊振甯的嶽父杜聿明原來是國民黨将領,在淮海戰役中被解放軍俘虜。當時,蔣介石怕杜聿明“投共”,将杜聿明妻子曹秀清全家8口人作為“人質”,“護送”到了台灣。

曹秀清到台灣之後,家庭生活、子女教育均無人過問,靠微薄的工資糊口,度日艱難。她隻好頻頻奔走于杜聿明的一些老同學、老同僚間,求他們出面說情,得到一些救濟資助,才勉強将子女安置進學校念書。

當時,國民黨非常清楚杜聿明在北京生活得很好,并無人身危險,卻對曹秀清說,杜聿明已經被殺掉了。

後來,曹秀清輾轉得知,周總理已經通過一定管道聯系上了女兒杜緻禮和女婿楊振甯,并通過他們了解到丈夫杜聿明在北京生活平安的情況後,她清楚地意識到,被封閉在台灣就沒有辦法與杜聿明取得聯系,生離等于死别,于是曹秀清決定離開。

1957年,國民黨得知楊振甯獲得諾貝爾獎的消息後,一改以往的态度,突然對曹秀清照顧有加,當曹秀清提出去美國,不僅立即得到準許,而且蔣氏夫婦還還親自為她送行。

終于,在經曆一番周折之後,曹秀清如願來到美國,與女兒女婿生活在一起,等待着合适時機前往北京與丈夫團聚。

在曹秀清到美國後不久,杜聿明被特赦,他選擇定居在北京,先是任全國政協文史委員會專員,又任全國政協委員。

這時,杜聿明才給在美國的曹秀清去信,讓她來北京定居,共度晚年,最後經過多方的努力,杜聿明終于和妻子團聚。

遊子回來,相隔萬裡終團圓

1971年,随着國際環境的變化,楊振甯給父親寫信,他想回國看望父母、嶽父母和同學朋友,國務院得知後,表示“祖國敞開胸懷歡迎楊振甯遠洋歸來”。

同年,楊振甯攜妻子杜緻禮回到了闊别26年的故土,成為美籍華人科學家通路新中國第一人。

1971年7月28日,楊振甯在與杜緻禮結婚21年後,才第一次在北京見到了自己的嶽父杜聿明,并與嶽父一家起受到了周總理的親切接見和宴請。

周總理與楊振甯親切交談,談話内容從科學研究、社會問題、國際動态到家庭生活,範圍廣泛,毫無拘束。

總理精神抖擻,談笑風生,當他聽到楊振甯稱曹秀清媽媽,而稱杜聿明為“杜先生”時,立即糾正說:“應該稱為嶽丈大人。”

席間,周總理還風趣地對曹秀清說,你坐到女婿旁邊去,丈母娘最愛女婿嘛!

在座的各位禁不住哈哈大笑。

之後的兩年,楊振甯每年都攜妻子回國,并受到各級上司的關愛。

匹夫有責,翁婿二人為祖國統一事業奔走

在1971至1973年3年間,楊振甯4次回祖國探親,在國際上引起巨大反響。

在他的帶動下,多位美籍華人科學家回到祖國通路,打開了最後和外界科學交流的大門。

楊振甯和嶽父杜聿明利用自身的影響力,以實際行動為實作祖國統大業而傾盡心血。

70年代後期,杜聿明為實作祖國統一而不顧年邁的身體、不辭辛勞,在海内外報刊撰寫文章,以擺事實、講道理的态度勸說台灣親友,走到祖國統一的大道上來。

楊振甯和家人心系兩岸、胸懷國家的愛國心感召着一代代華夏兒女,他們是祖國的一筆寶貴财富。