翁婿初见,杨振宁称杜聿明为杜先生,总理说了一句话,大家都笑了

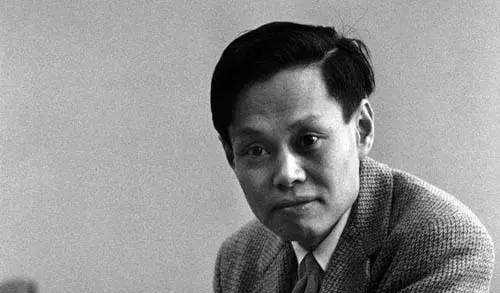

一个是享誉世界的物理学家,一个是曾经的国军著名将领,杨振宁和杜聿明的生活似乎没有交集,但却是实打实的翁婿关系。

不期而遇的爱情,异国他乡遇故知

杨振宁早年是清华大学的学生,父亲杨武之是赫赫有名的留美数学家、清华大学教授。

不过,那时因为抗战,清华大学搬到昆明,与北京大学、南开大学组成临时联合大学——西南联大。

1944年,杨振宁从西南联大研究院毕业后,到联大附中教书,时年22岁,杜聿明的女儿杜致礼是他执教的高二班上的学生,虽然两人当时并没有发生恋情,但也是缘分的开始。

1945年8月,杨振宁考取美国芝加哥大学。

1947年,杜致礼陪患有肾病的父亲杜聿明想要去美国诊治,,由于蒋介石忙于打内战,已经到了上海机场准备起飞的杜聿明被“扣下”,急调东北战场,指挥与解放军作战,未能成行。

18岁的杜致礼只能单身前往美国念书,进入“卫理斯学院”攻读英国文学。

后来父亲杜聿明在淮海战役中被解放军俘获后,家中经济成了问题,她只得改进免费的“圣文森字院”,仍攻读英国文学。

1949年的一天,杜致礼在美国普林斯顿的一家中国饭馆吃饭,与杨振宁不期而遇,师生见面,分外亲热,年齡相仿,同是天涯沦落人,相见而相恋,一年之后俩人结婚了。

隔不断的亲情,来之不易的温暖

新中国成立后,他们的长辈分离在海峡两岸。

杨振宁的岳父杜聿明原来是国民党将领,在淮海战役中被解放军俘虏。当时,蒋介石怕杜聿明“投共”,将杜聿明妻子曹秀清全家8口人作为“人质”,“护送”到了台湾。

曹秀清到台湾之后,家庭生活、子女教育均无人过问,靠微薄的工资糊口,度日艰难。她只好频频奔走于杜聿明的一些老同学、老同事间,求他们出面说情,得到一些救济资助,才勉强将子女安置进学校念书。

当时,国民党非常清楚杜聿明在北京生活得很好,并无人身危险,却对曹秀清说,杜聿明已经被杀掉了。

后来,曹秀清辗转得知,周总理已经通过一定渠道联系上了女儿杜致礼和女婿杨振宁,并通过他们了解到丈夫杜聿明在北京生活平安的情况后,她清楚地意识到,被封闭在台湾就没有办法与杜聿明取得联系,生离等于死别,于是曹秀清决定离开。

1957年,国民党得知杨振宁获得诺贝尔奖的消息后,一改以往的态度,突然对曹秀清照顾有加,当曹秀清提出去美国,不仅立即得到批准,而且蒋氏夫妇还还亲自为她送行。

终于,在经历一番周折之后,曹秀清如愿来到美国,与女儿女婿生活在一起,等待着合适时机前往北京与丈夫团聚。

在曹秀清到美国后不久,杜聿明被特赦,他选择定居在北京,先是任全国政协文史委员会专员,又任全国政协委员。

这时,杜聿明才给在美国的曹秀清去信,让她来北京定居,共度晚年,最后经过多方的努力,杜聿明终于和妻子团聚。

游子回来,相隔万里终团圆

1971年,随着国际环境的变化,杨振宁给父亲写信,他想回国看望父母、岳父母和同学朋友,国务院得知后,表示“祖国敞开胸怀欢迎杨振宁远洋归来”。

同年,杨振宁携妻子杜致礼回到了阔别26年的故土,成为美籍华人科学家访问新中国第一人。

1971年7月28日,杨振宁在与杜致礼结婚21年后,才第一次在北京见到了自己的岳父杜聿明,并与岳父一家起受到了周总理的亲切接见和宴请。

周总理与杨振宁亲切交谈,谈话内容从科学研究、社会问题、国际动态到家庭生活,范围广泛,毫无拘束。

总理精神抖擞,谈笑风生,当他听到杨振宁称曹秀清妈妈,而称杜聿明为“杜先生”时,立即纠正说:“应该称为岳丈大人。”

席间,周总理还风趣地对曹秀清说,你坐到女婿旁边去,丈母娘最爱女婿嘛!

在座的各位禁不住哈哈大笑。

之后的两年,杨振宁每年都携妻子回国,并受到各级领导的关爱。

匹夫有责,翁婿二人为祖国统一事业奔走

在1971至1973年3年间,杨振宁4次回祖国探亲,在国际上引起巨大反响。

在他的带动下,多位美籍华人科学家回到祖国访问,打开了最后和外界科学交流的大门。

杨振宁和岳父杜聿明利用自身的影响力,以实际行动为实现祖国统大业而倾尽心血。

70年代后期,杜聿明为实现祖国统一而不顾年迈的身体、不辞辛劳,在海内外报刊撰写文章,以摆事实、讲道理的态度劝说台湾亲友,走到祖国统一的大道上来。

杨振宁和家人心系两岸、胸怀国家的爱国心感召着一代代华夏儿女,他们是祖国的一笔宝贵财富。