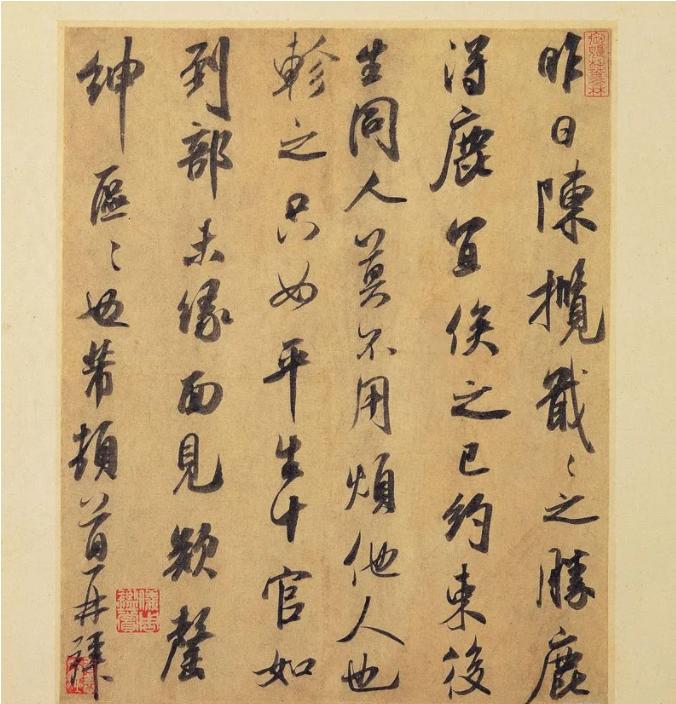

《陳攬帖》(昨日帖) 紙本 行書 縱25.9厘米 橫20.8厘米 台北故宮博物院藏

在宋代書法家中,米芾的傳世墨迹數量最多,作品的真僞鑒定意見也最為複雜,其中多件作品的真僞在學術界讨論不休,難以定論。清代學者張伯英對所見的米芾書作進行過系統的真僞考證,明确剔除了多件流傳較廣的僞作、僞刻[1],為後來的研究奠定了很好的學術基礎;1992年,曹寶麟先生在《中國書法全集—米芾卷》中對存世的米芾書作做了詳盡而細緻的梳理歸納,其中鑒為真迹的墨書80件(包括米芾臨古人作品),另列館藏重要疑僞作品7件[2]。該著作考證詳盡,條理有序,對米芾書作的真僞鑒定意見也已經被學術界廣泛接受并引用。

然而,筆者在校對米芾墨迹過程中,發現仍有數件僞作由于作僞手法相對逼真,而未被前人辨識清楚,這其中就包括台北故宮博物院藏《陳攬帖》。顯然,重新鑒定這件館藏作品的真僞具有重要學術意義。此外值得注意的是,這件作品能夠長時間魚目混珠,逃過了古今衆多鑒賞家的法眼,同其作僞手法是息息相關的。此前,大江先生曾在其著作中提到過《陳攬帖》的真僞問題,但并未進行考辨,亦未對其作僞手法進行深入讨論[3]。就筆者所知,目前尚無論文對該問題進行過系統闡述,故拟在本文中對《陳攬帖》的真僞進行考證,并從部分語句疑點對其作僞手法進行剖析,希望在此基礎上總結出普遍性的規律。

1. 《陳攬帖》與米芾真迹的圖像對比

書法作品的真僞鑒定首先需要從其本體進行闡述,具體來說,需要對待鑒定作品與标準件之間進行圖像分析,進行筆迹特征的差異統計與分析,才能夠得到真實的結論[4]。本着這一思路,筆者首先對《陳攬帖》與公認的米芾真迹之間進行了圖像比對分析,并得到了多組顯著性差異,限于篇幅僅在此列出5組如下:

1.1 “芾”字的“無連帶”特征

衆所周知,書法家的簽名特征是真僞鑒定的重要依據[5]。如圖1所示,在米芾真迹簽名中,長橫之後需要提筆重落書寫短豎,兩個筆畫之間是截然分離的。米芾簽名在其生平的不同時期略有差異,但是這一特征卻從未發生改變。相對之下,《陳攬帖》的“芾”字則是長橫之後連帶寫出類似撇的短豎,與真迹之間的差異非常顯著。事實上,在許多傳世僞作中均存在此簽名破綻,應是後世作僞者在執筆、運筆等技術上不依古法造成的,比較容易辨識。

圖1 簽名“芾”字差異分析,左側黑框内為《陳攬帖》芾字,右側标準件簽名圖例分别取自于箧中帖、東坡木石圖詩跋、竹前槐後詩帖(兩字)、歲豐帖、臈白帖、伯充帖、長至帖、章候帖、韓馬帖(按照從左到右,從上到下的順序)

1. 2 不習“火”性

《陳攬帖》“煩”字中的火字旁與标準件差別非常明顯。如圖2所示,“煩”字右點的形态輕佻油滑,類似于挑,而遍查米芾所有标準件作品,所有火字旁右點的交代都非常清晰斬截,沒有出現過一處類似《陳攬帖》的情況。

圖2 火字旁差異分析,左側黑框内為《陳攬帖》煩字,右側列出的标準件火字旁圖例分别取自于與薛紹彭書、淡墨秋山帖、苕溪詩卷、王略帖贊、戲成帖(兩字)、研山銘、苕溪詩卷、扁舟詩帖、砂步詩帖(按照從左到右,從上到下的順序)

1.3 立刀的鈎與不鈎

《陳攬帖》中“到”也出現了非常明顯的僞作特征,如圖3所示,“到”字立刀旁末端向左上挑出,形态極不自然;反觀米芾的行書真迹,幾乎所有的利刀旁均寫成長豎狀,偶然向左下輕輕踢出(如圖3紅圈所示),均與《陳攬帖》“到”字的形态存在顯著差異。

圖3 立刀旁差異分析,左側黑框内為《陳攬帖》到字,右側列出的标準件立刀旁圖例分别取自于三吳帖、扁舟詩帖、苕溪詩卷、蜀素詩卷(兩字)、竹前槐後詩帖、淡墨秋山帖、張都大帖(兩字)、謝賜禦書詩帖跋(按照從左到右,從上到下的順序)

1.4 “耳”部的生理特征

《陳攬帖》“部”字耳旁與米芾傳世真迹也存在顯著差異,如圖4所示,“部”字耳旁上下分開書寫,中間轉折之處的曲線不連續,且轉折處筆畫較細;而在米芾真迹中,所有的耳旁均為連續書寫,曲線連續,轉折處的筆畫粗細同其他部分保持一緻——甚或更粗。

圖4耳旁差異分析,左側黑框内為《陳攬帖》部字,右側列出的标準件耳旁圖例分别取自于三吳帖、吳江舟中詩帖、箧中帖、蜀素詩卷(兩字)、竹前槐後詩帖、鄉石帖、新恩帖、烝徒帖(兩字)

1.5 兩字之間的連帶

《陳攬帖》中出現了兩處字間的連帶,分别位于 “生十”和“莫不”之間,如圖5所示,這兩處連帶對“十”和“不”起筆形态造成了顯著影響,牽絲與主筆主次不分,交代不清晰。

為了便于對比,在圖5中列出了米芾真迹中類似的連帶情形。如圖右上所示,米芾的“十”字起筆處簡潔有力,與《陳攬帖》差別非常明顯;如圖右下所示,

米芾的“不”字偶有與上一字連帶的情形,但試比較獨字“不”與連帶“不”的形态,即可看出這些連帶并未影響“不”字的獨立形态,這同樣與《陳攬帖》的交代不清形成了鮮明的對比。

圖5兩字間連帶差異分析,左側黑框内為《陳攬帖》連帶例子,右側上行列出的标準件圖例分别取自于竹前槐後詩帖、晉紙帖、來戲帖(三處),右側下行列出的标準件圖例分别取自于惠柑帖、值雨帖(兩處)、業鏡帖、鄉石帖

事實上,《陳攬帖》的筆迹與米芾差異很大,其僞作特征并不限于上述5處。但筆者列出的這5處特征相對顯著,易于辨識,可以作為普适性的辨僞标準用于鑒定米芾書作的真僞。

2. 《陳攬帖》的作僞手法初探

行文到此,本已可以對《陳攬帖》真僞下一定論,但相信仍有許多傾向于通過文獻考據鑒定真僞的學者心存疑慮,為釋此疑,筆者在此提出幾個“考據型”佐證進一步證僞,并将基于這些佐證闡述《陳攬帖》的作僞手法。

2.1 麁與鹿

第一個佐證源于《陳攬帖》的釋文疑點,台北故宮博物院官方網站中将《陳攬帖》釋讀如下:

昨日陳攬戢戢之勝,鹿得鹿宜,俟之,已限制後生同人,莫不用煩他人也,轸之隻如平生,十官如到部未緣面見,欵罄紳區區也,米芾頓首再拜。

這段話很難了解,曆代文論對這段文字的釋讀也都語焉不詳[2],這在很大程度上是因為“鹿得鹿宜”句實在難以解釋——無論使用“鹿”字本意或通假字均是如此。筆者以為,這是作僞者誤将米芾的一個習慣用字麁(同粗)寫作鹿而導緻的釋讀難題,理由如下:

1)将《陳攬帖》中鹿替換為麁,則文理立刻貫通:“昨日陳攬戢戢之勝,麁(粗)得,麁(粗)宜俟之”,同後文“已限制後生同人,(莫)不用煩他人也”的前後邏輯一緻。

2)遍查所有現存米芾書作,幾乎所有“粗”字均被寫作麁,如圖6所示,可見這是米芾固有的用字習慣;目前查到僅有一處例外,出現在米臨七帖中[6],但這是由于臨摹需要所緻,不能作為本觀點的反證。

圖6米芾所書麁字,分别取自于天衣懷禅師碑、自叙帖(群玉堂米帖)、鼎彜帖、手凍帖、告夢帖(清芬閣米帖)

由此可知,“鹿得鹿宜”确屬誤書所緻。顯而易見,米芾不會将自己的常用字寫錯,那麼隻能是作僞者在書寫過程中發生的錯誤——這一方面進一步證明了《陳攬帖》之僞,另一方面也啟發了對該帖作僞手法的探索。常見的作僞手法包括摹、臨、臆造等,其中臆造又可以分為有原文依據的臆造和無原文依據、純屬虛構的臆造。麁鹿之辨不但可以排除摹本的可能性,還排除了虛構臆造的可能性——因為作僞者不會臆造出自己也看不懂的文字内容。那麼,《陳攬帖》究竟是臨本還是有原文依據的臆造呢?這需要我們來看其它幾個“考據型”佐證。

2.2 “面”不擡格和“莫不用”

《陳攬帖》中“面見”是需要擡格書寫的詞語,但是實際書寫過程中并未擡格,可以看作一個疑點。我們據此出發,查閱了米芾全部可信的墨迹,統計出需要擡格書寫的“面”字共出現4次,其中擡格書寫3次,未擡格書1次。其中三處擡格位于《來戲帖》、《韓馬帖》和《惠柑帖》中,這三幅手劄或是求人辦事,或是感謝對方惠贈,為了表示恭謹均于“面”處擡格書寫;未擡格書寫的例子是《盛制帖》,該帖是好友之間互通書畫作品所作的手劄,未嚴謹擡格是可以了解的。反觀《陳攬帖》,從“同人”、“到部”、“罄紳區區”等詞語可以推測該尺牍屬于公務性質書信,“面”不擡格顯然是不合适的。

此外,“莫不用煩他人也”也是一個明顯的語句疑點,“莫不”的雙重否定表示肯定的意思,那麼該句的字面意思應該了解為“大家都要去麻煩其他人”,這顯然不是米芾的本意,雖然米芾尺牍中時常會出現一些難以索解的字句[7],但是這種明顯的錯誤卻并不多見。

綜合這兩處疑點,我們可以排除臨本的可能性,基本可以确認作僞者通過某些管道(古籍或法帖)擷取了《陳攬帖》真本的文字内容,然後自行模仿米芾風格書寫所得。古人在傳遞文本過程出現一些錯誤是容易了解的,這也就解釋了上述擡格和“莫不用”的疑點。

總之,《陳攬帖》是古代作僞者從文獻中擷取到了米芾尺牍的文字内容,進一步拟米芾書意所制成的僞書。細究本帖風格,可以看到作僞者明顯受到了明代書法家董其昌的影響,部分筆畫和結構的處理方法與董氏完全一緻;此外,該帖中矜有清代收藏家安岐的多件印鑒,是以可以将該帖的作僞時間暫定為明末清初。

[1]張伯英《法帖提要》

[2]曹寶麟《中國書法全集》,37-38卷

[3]大江《米芾鑒真——〈多景樓詩帖〉辯僞兼米書研究》

[4]趙華,僞趙孟頫書畫印考辨——以俞和作僞趙孟頫書畫為例,《第三屆中國書壇蘭亭論壇論文集》

[5]曹寶麟,米芾《竹前槐後詩帖》考,《抱甕集》

[6]寶晉齋法帖,《中國法帖全集》

[7]曹寶麟,米芾評傳,《中國書法全集》38卷

來源:四海書院