他經曆了中國最多災多難的100年;

他是中國第一個神學博士;

他桃李滿天下,是“先生”中的先生;

他創辦過三所大學,震旦、複旦、輔仁,為中國現代高等教育立源;

他百歲誕辰,全國各界向南遙祝他百歲生日;

他被中共中央稱之為“國家之光,人類之瑞!”;

面對所有的尊敬,他卻說:“我隻是一隻狗,隻會叫,叫了一百年,還沒有把中國叫醒!”;

他就是馬相伯,中國著名教育家、愛國人士。

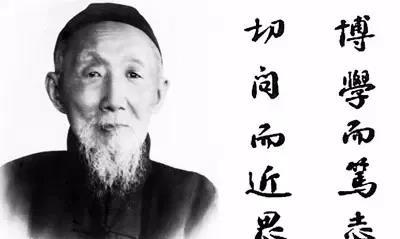

馬相伯先生

動蕩的民國時期,堪稱中國近代的百家争鳴,星光熠熠的各路人傑讓整個民國星河璀璨。如果單單找一個人來做這個系列的開篇,我想隻有馬相伯先生。先生是通曉八國外語、學貫中西的優秀博士;是一生緻力教育,桃李滿天下的教育先行者;他是祖國山河破碎、民族生死存亡時刻公認的“救國領袖”;他德高望重,國共兩黨、全國各界對其敬佩有加;先生置榜首,當之無愧。

民國十大“先生”

觀先生一生,有人将其概括成三個階段:前三十年,給了宗教;中間三十年,緻力于政治;後四十年,為教育嘔心瀝血。

1840年,馬相伯先生出生于江蘇丹陽一個殷實的天主教家庭,于襁褓中便接受了洗禮,教名為約瑟。先生五歲入私塾,天資聰穎,好學成癖,年僅12歲,便瞞着家裡,離開家鄉江蘇丹徒(今鎮江),獨自徒步11天到上海求學。在徐彙公學(原法國耶稣會辦聖依納爵公學,後改稱徐彙公學,今徐彙中學)他攻讀法文、拉丁文、希臘文、哲學、神學、數理和天文等學科,既熟讀儒家經典,又精通八國語言,可謂學貫中西。

馬相伯先生書法

1870年獲神學博士銜,加入耶稣會,授司铎神職。在接受神學博士學銜和神父職位時,先生表示:科學知識,是世界人類所共有,不應分為中外,學習西方的學術,“盡彼所長,轉授國人”,使我國“與世界同盡其能”,是以“西人學社名位可受”。不久在徐彙公學協助傳教并兼任督導,他一面注意教理的教育,一面講授經史子集,卻引起教會方不滿,所撰寫的數學著作教會也束之高閣,後派徐州管理教堂。

1876年,徐州水災,面對流離失所的災民,悲天憫人的他感同身受,自籌白銀2000兩救濟災民,卻反遭教會幽禁“省過”。亂世的中國,所到處盡皚皚白骨,立志傳教卻解不得衆生疾苦,面對災民教會尚且不顧,況我中華四萬萬同胞?先生在失落和悲憫中憤而脫離耶稣會,雖依然信奉天主教,但這種叛教行為,導緻虔誠信徒的母親緻死都不願見他。

為救中國,先生一步踏入波雲詭谲的政壇。他曾先後出訪日本、北韓、美國、法國和意大利等國。日本維新、高麗守舊,在對照中使他深受啟迪,認識到國家富強之術,在于提倡科學,興辦實業。他屢屢上書晚清政府獻策獻計,卻都泥牛入海;為洋務運動籌備資金,卻備受猜忌,不得不無疾而終。

馬關條約簽訂

更可悲的是作為陪同李鴻章的助手和翻譯幕僚(馬相伯大哥馬健勳為淮軍糧台,由此引薦)還不得不簽訂數個“喪權辱國”的條約。在談判桌上,雖然先生用盡全力、來回斡旋,為國家唇槍舌劍、以理力争,可早淪為強權帝國刀下魚肉的晚清政府氣數已盡。獨木難支大廈之将傾,縱有百般學問又能如何呢?一時間,等待他的是鋪天蓋地的“賣國賊”讨伐聲,所到之處,全部冷眼。

治國無望,親人離世,心灰意冷的先生辭官回滬,住佘山,潛心天文度數的研究和譯著,并和弟弟馬建忠合編《馬氏文通》。《馬氏文通》以西方國文文法為本,研究古漢語文法規律,建立了一套漢語的文法體系,對後世漢語文法研究,産生了無與倫比的影響,這也是中國第一本文法教科書。

1900年他深感“自強之道,以作育人材為本;救才之道,尤宜以設立學堂為先”,決定毀家興學。遂将自己的全部家産(松江、青浦等地的三千畝田産),捐獻給天主教江南司教收管,作為創辦“中西大學堂”的基金,規定該産業供作中西大學建成後的學生助學金,并赫然寫下“自獻之後,永無反悔!”。

1902年,南洋公學(交通大學前身)發生“墨水瓶事件”,學生集體退學。向先生學習拉丁文的蔡元培介紹部分學生前來求學,先生遂于次年(1903年)租用徐家彙老天文台餘屋,以“中西大學堂”的理念,創辦震旦大學院,自任院長,二月初三(3月1日)開學(“震旦”為梵文,“中國”之謂,含“東方日出,前途無量”之意),這是中國近代第一所私立大學。學校以“廣延通儒,培養譯才”為宗旨,學制為兩年,專業分為文學、質學(科學)兩類,沒過多久又發展為文學、緻知(哲學)、象數(數學)、形性(理科)四大學科。梁啟超聽聞著文祝賀:“今乃始見我祖國得一完備有條理之私立學校,吾欲狂喜。”

馬相伯與學生于右任

他振臂高呼:“欲革命救國,必自研究近代科學始;欲研究近代科學,必自通其語言文字始。有欲通外國語言文字,以研究近代科學而為科學救國準備者,請歸我。”呼籲熱血青年學習科學文化知識,報效國家。他有教無類,對學生愛護有加,蔡元培、于右任、黃炎培、李叔同、胡敦複、邵力子……無一不受先生教導。其中成為國民黨元老的于右任,一生都将馬相伯當做再生父母:“生我者父母,育我者先生!”

雖然自己是虔誠的天主教徒,但他卻堅持“不能把震旦學院辦成宣揚宗教的學校,一切宗教教義的宣傳均應退出學校的領域”。1905年趁先生生病休養之際,耶稣會欲變震旦為教會學校,委任法國神父為總教習,改變辦學方針,另立規章,學生大嘩,摘下校牌,全體退學。于右任帶着同學們到醫院找到先生,大家一見到老人,就齊刷刷全部跪下了:“校長,我們沒書可讀了。”聽到這句話,老人老淚縱橫——偌大的中國竟然擺不下一張小小的課桌!他和進步學生一起,毅然宣布脫離震旦學院,與衆生一同揮淚離開了親手創立的震旦大學。

馬相伯與梅蘭芳

為了讓孩子們有書可讀,六十五歲的老人拄着拐杖,東奔西走,到處籌集款項:“國家再窮,可學生們總該有書讀啊!”他誠邀熱心教育事業的嚴複、張謇、熊希齡等28人擔任校董,籌集複旦建校資金。兩江總督周馥也撥出官銀一萬兩,并出借吳淞提督衙門作為複旦的臨時校舍。1905年5月27日,複旦公學(複旦大學前身)正式開學,先生任校長,嚴複為總教習。“複旦”二字出自《尚書大傳·虞夏傳》中的名句“日月光華,旦複旦兮”,意在自強不息;另者,“複旦”還有不忘震旦之舊,更含複興中華之意。

複旦大學民國十三年合影

年近古稀的老人,他拖着年邁的身體,一心撲在教育強國的路上,在中國掀起了教育改革的希望。震旦大學遷址、震旦女子文理學院籌建、輔仁大學籌建、啟明女子學校籌建,件件樁樁都能看到他的身影。他勉勵留學生:“救國不忘讀書,讀書不忘救國。”敦敦教誨下,培養了無數棟梁之材。1917年,蔡元培出任首屆北大校長之時,他良苦用心地對學生說:“所謂大學者,非校舍之大之謂,非學生年齡之大之謂,亦非教員薪水之大之謂,系道德高尚、學問淵深之謂也。”先生所言,便是現代教育的全部内涵,他在中國第一個提出教育的普世價值,提出現代教育的平等、奮發和進取以及思想和自由。

他從未停下腳步,早已功成名就的他,為推翻滿清政府建立新民國嘔心瀝血,白發蒼蒼的古稀之年卻依舊步履蹒跚的奔波在民族複興之路上。政聞社總務員、南京市市長、江蘇都督府内務司長并代理都督、代理北京大學校長、民國北京政府政治會議議員、參政院參政、平政院平政..........老人甯願燒盡自己的風燭殘年,也要去建設一個國富民強的新中國。可惜1917年,欺名盜世的袁世凱的稱帝行為再一次傷了老人的心,老人憤慨寫下“天下之大盜,莫大于君主”,至此挂印南歸。

或許此時的老人終于可以頤養天年,可那經曆百年浮沉的中國注定不會讓這位憂國憂民的老人平靜。1931年,九一八事變,先生已屆91高齡,“噩耗傳來,天地變色!國家危難至斯,誠達極巅……雖自顧老邁,亦願勉勵負責任”。他深感國難深重,為救亡呼号奔走,連續4個月在全國發表了12次慷慨激昂的國難廣播演說;發表《為日禍告國人書》,主張“立息内争,共禦外侮”;他硬撐着殘腿,在上海街頭親自揮毫作榜書、對聯義賣,30、50元一副,共得10萬元全部支援抗日義勇軍;先後發起組織辦起了傷兵醫院、江蘇國難會、中國國難救濟會和全國各界救國會等愛國救亡團體,加盟宋慶齡、蔡元培創立的“中國民權保障同盟”,他被公認為“救國領袖”、“愛國老人”。先生說“恥莫大于亡國,戰雖死亦猶生”,對于中國,他傾盡一生。

馬相伯

1936年5月,沈鈞儒、鄒韬奮等著名人士響應中國共産黨建立抗日民族統一戰線的号召,在上海發起成立全國各界救國聯合會,要求國民黨停止内戰,釋放政治犯,并與中共談判,建立統一的抗日政權等。對此,國民黨竟以“危害民國”的罪名,逮捕了沈鈞儒、鄒韬奮等七位救國會的上司人,這就是轟動一時的“七君子事件”。先生在與馮玉祥書信及報刊上宣告願以頭顱擔保,要求國民黨當局立馬釋放“七君子”。并在于右任陪同下到達南京,竭力設法營救“七君子”。“七君子”最終被釋放,釋放後專程看望這位愛國老人,并在小樓門前合影留念。照片拍好後,由沈鈞儒代表“七君子”在照片左下側題寫“帷公馬首是瞻”六字。

馬相伯與七君子

正如學生邵力子在 《救國老人馬相伯先生》中說: “吾師相伯的一生,學問、事業、信仰,其最終之目标在救國。”先生的一生,為國為民“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,活成了一個國家的良心,長成了一個民族的脊梁。

上海淪陷,日軍鋒芒直指南京,馮玉祥和李宗仁安排先生一家移居桂林。次年,廣州失守危及廣西,此時已近百歲的老人早已病體不支,于右任電邀老人前往重慶,但中華大地戰火紛飛,哪裡還有一寸安穩之地,不得已之下,家人帶着他輾轉繞道到了越南諒山。他躺在病床上,虛弱不堪地問家人:“我們到哪裡了?這裡是中國嗎?”家人知道老人不想客死他鄉,可戰亂的中國,哪裡還有一塊可以埋葬全屍的地方呢?家人隻能騙他:“現在我們已到達滇黔交界處了,回來了。”聽到這句話,老人長籲一口氣。

1939年4月6日,老人99歲,虛齡百歲。當時全國各大城市(包括淪陷區)都為老人舉行了賀壽活動,各大報紙紛紛發文祝壽,國共兩黨同時發去賀電。一向以宣傳明星美女著稱的上海《良友》畫報,第150期也将馬相伯的肖像作為紀念封面,向這位“國家之光,人類之瑞”緻敬,滿臉福相的馬相伯的照片被挂在幾乎每個照相館裡,把他作為中華民族古老而不屈的象征。在重慶,時任國民政府監察部長的于右任,為自己的老師寫下賀壽長文《百歲青年馬相伯》,并手書賀聯:“當全民族抗戰之時,遙祝百齡,與将士同呼萬歲;自新教育發明以來,宏開複旦,論精神獨有千秋。”

馬相伯書法

先生親自撰文回複各界對他的盛情:“國無甯日,民不聊生,老朽何為,流離異域,正愧無德無功,每嫌多壽多辱!救國重于祝壽,當團結禦侮,願拼老命和愛國人民一道抗日救亡。”并将大家送給他的壽禮全部都捐了出來犒勞前線英勇作戰的将士。

1939年10月20日,湘北大捷,家人把這個好消息告訴了老人。然而,老人卻因為過于興奮,整夜都沒有休息,是以病情加劇。11月4日,連呼幾聲“消息!消息!”後,沉沉倒下,溘然長逝,享年100歲。“光榮歸上帝,生死護中華”的老人走了,噩耗傳出,舉國哀悼。

馬相伯與孫女

老人也有愧疚,那是大兒子馬君遠病逝後,學生們自籌一筆款資助給孫女的教育金,可老人轉身就去創辦了啟明女子中學,沒有給孫女留下一分錢。沉浮中國的百年離亂,先生親曆晚清5位皇帝,民國7位總統,他至死一生負重前行、毀家興學辦教育,育國人,命運卻待他何等不公,臨死他都未知自己客死異國他鄉,而非自己深愛的中華故土。

《國際新聞》主編胡愈之曾去采訪他,老人泣不成聲:“我是一條狗,叫了一百年,也沒有把中國叫醒!”他為國家嘔心瀝血,國家卻依舊積貧積弱;他為中華啟發民智、教育救國,卻依舊有國民渾渾噩噩。老人百感交集卻不知他是那個時代的燈塔,照亮一方山河,一百多年來,國民意志之接力及薪火相傳,有賴先生,“新竹高于舊竹枝,全憑老幹為扶持”。