《鄭文公碑》端莊肅穆,結字寬博,骨氣洞達,筆力雄強,有君子仁人之風。作為魏碑圓筆的代表,曆來備閱聽人多書家的喜愛和推崇。

清包世臣評雲:“北碑體多旁出,《鄭文公碑》字獨真正,而篆勢,分韻,草情,畢具其中……真文苑奇珍也。”

康有為更是盛贊其為“魏碑圓筆之極軌。”

鄭文公碑渾厚飽滿,圓融古厚,篆法用筆,間以隸法,方圓并用,圓多于方,體方用圓,為其主要的用筆特征。

現就鄭文公碑用筆技法試析如下,願有識者正之,教之為盼!

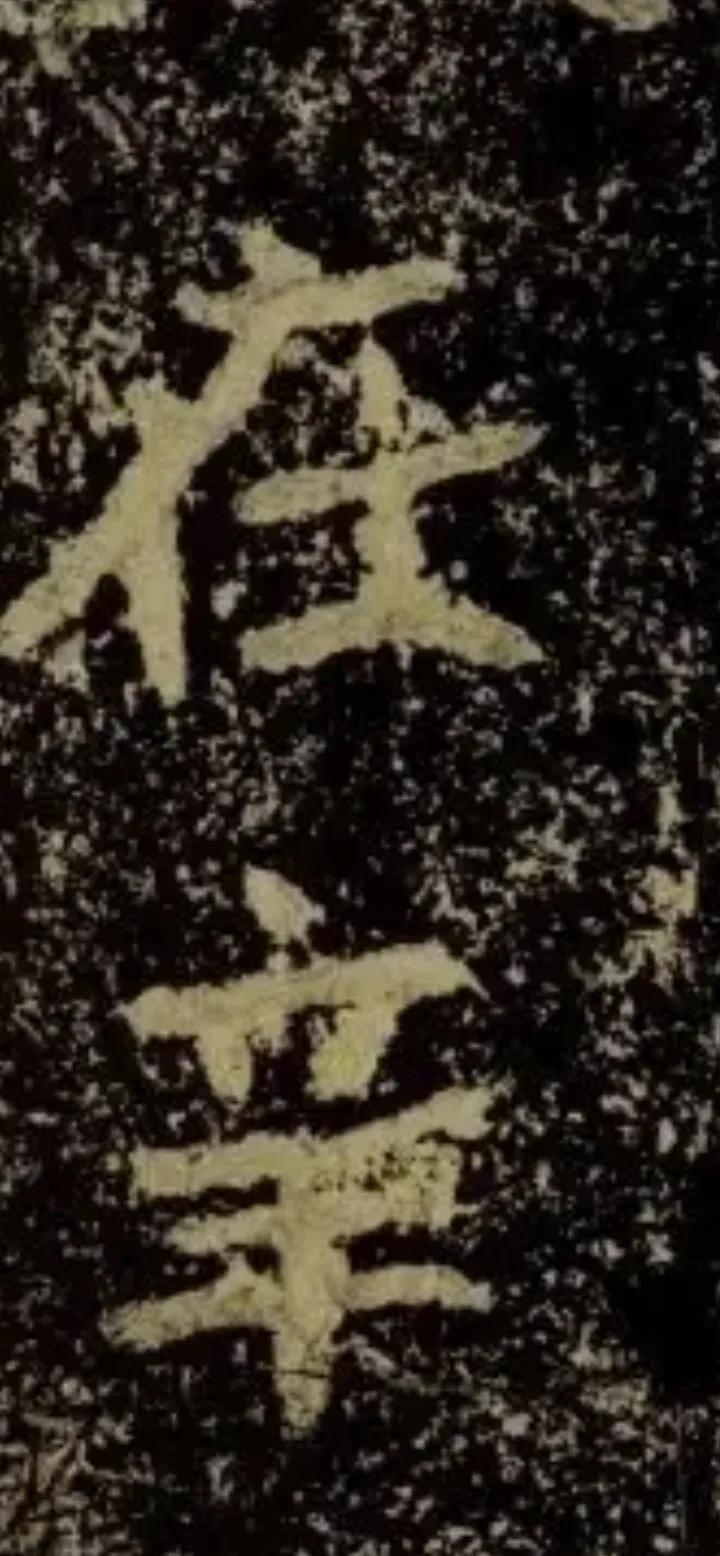

1,橫法

鄭文公碑橫畫無論長短,絕少平直之筆,無不如千裡陣雲,一波三折,或仰或俯,或先仰後俯,或先俯後仰,變化多端,無有同者。

起筆藏鋒如篆,中鋒澀行,不激不勵,大度雍容,收筆不作提頓,含蓄蘊藉,藏頭護尾,骨力内含。間有方筆藏鋒逆入,折筆鋪毫,渾勁如鐵。亦有挽筆作一曲頭者,實逆入作挽故也。或有一二尖頭畫者,刻工之誤,亦未可知,絕非主流,臨寫為用,當察之慎之。

2,豎畫

豎畫,起收與橫相同,隻是方向變化而己。起筆多藏鋒逆入如篆,行筆中實,無有偏者,收筆不作提頓,筆到空回,隻須意到,起筆形态方圓雖異,其理一也,絕在逆鋒,不逆不足以得其圓厚。中段隻須逆勢澀行,變化自生。

3撇法

撇畫起筆,實多逆鋒,偶有露鋒切入者,法不足取,圓頭者篆之法也,平頭左有尖嘴者,非露鋒,逆入橫切外拓故也。運筆澀勢逆推,如有物拒。有時就是直如斜橫,整體輕重變化不大,出鋒宜緩,筆要送到。(宜圓厚,忌尖薄)

4,捺法

捺法整體形狀,輕重提按變化不大,沒有始平公等方筆的變化強烈。純取篆法,出捺稍折,方向略變而中鋒不改。臨習時須細心體會。

5折法

鄭文公碑折法有四,

一取篆法,橫至折處不作折切頓等法,而是一味環轉下行。

二取隸法,橫至折處,筆杆外傾一折即下,取于隸法,外方内圓。

三,橫至折處,筆杆内傾,作一斜短橫,順勢而下,形成兩個鈍角。

四,寶蓋折,在鄭文公碑中最有特色,如同寫篆,至折處環轉如篆,然後筆杆外傾,向内推筆作鈎。

6,鈎法

鈎法分左向鈎和右向鈎。

左向鈎法有二。

一是豎至鈎處,筆杆上傾,筆尖送到底,折筆向左上,挑筆出鋒成鈎,體勢剛健。

二是畫至鈎處,筆杆外傾,橫推向左平推出鈎,飽滿厚重。

右向鈎,

一是豎至鈎處,再作一畫,作提出鈎,或畫至鈎處,豎提連寫出鈎。

二戈鈎,背抛鈎,畫至鈎處,筆鋒暗轉,以腕為之,純中鋒,向上推筆出鈎。筆肚在前,筆尖在後。(其鈎宜鈍,不可輕忽,取其厚重)

三,畫至鈎處,筆杆外傾,筆尖在左,筆肚在右,向上側筆出鈎,外方内圓。

7,點法

點法也是鄭文公碑的一大特色,較方筆類魏碑的點法,更加豐富多變,方圓,長短,大小,角度極盡變化,上下呼應,左右顧盼,如飛如動。點法雖變化莫測,但無不三過其筆,筆力豐實,絕無飄忽,輕薄之筆。(臨寫時詳審細察為要)

8,篆勢,分韻,草情

篆勢,分韻,草情,是鄭文公碑的主要特色,臨寫時如果能對篆隸草的筆法,體勢,有個初步的了解,肯定會事半功倍,大有助益。