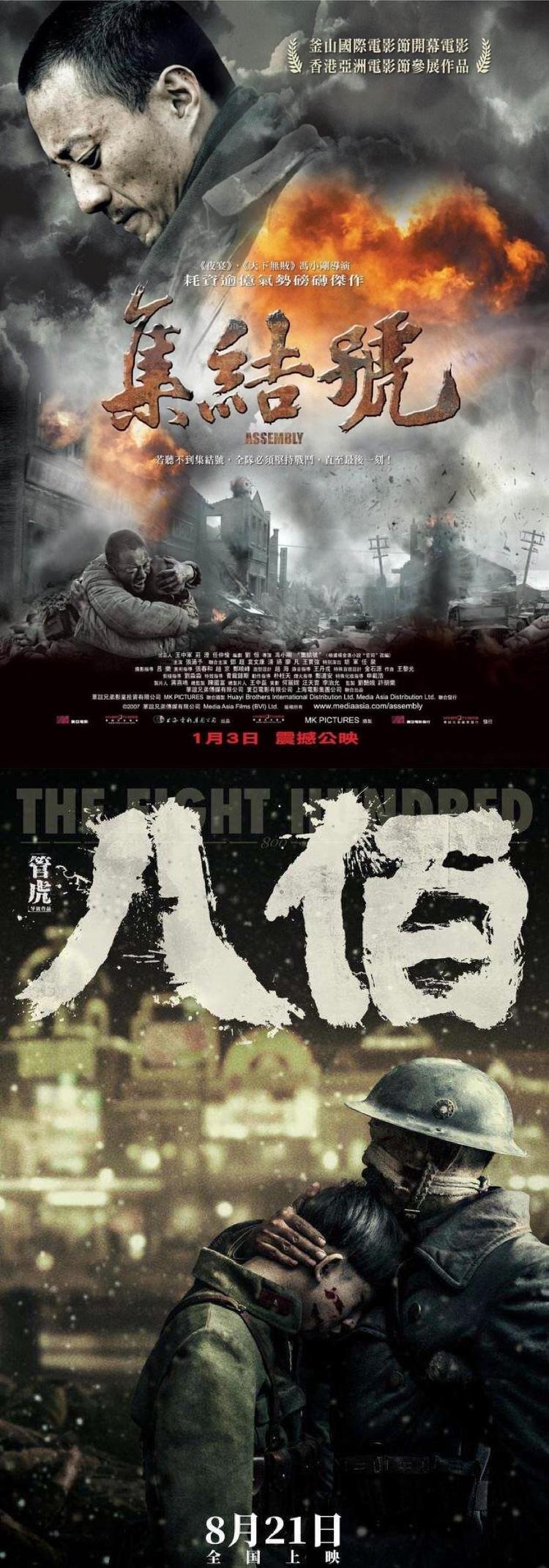

把《集結号》和《八佰》擺在一起,是因為他們是中國戰争片中,對曆史、對人性的叙述最特别的兩個。

它們讓我們看到了戰争中有血有肉的軍人,他們渺小、脆弱、虛榮、恐懼、退縮、懦弱……正因為如此,它們讓戰争的殘酷更真實。

我們熱愛軍人、銘記犧牲,但是對于被設定了統一程式的、面不改色的英雄“機器人”卻早已審美疲勞。

這兩部電影不一樣,沒有空洞美麗的廢話,沒有虛僞和狡猾地煽動。

它們無疑也是主旋律電影,但不失電影的藝術性——不隻是以戰争為噱頭,而是用戰争中人性的掙紮,往更深層次去探尋。

在叙事方法、拍攝技巧、畫面風格,還有布景、服裝在藝術造詣上,與迄今為止的國産戰争片相比,《集結号》和《八佰》也有自己的獨到之處。

那兩者水準誰勝誰負?美人姑且唠叨唠叨。

這兩個故事都有現實原型。

《八佰》是著名的1937年淞滬會戰,這是中日第一場大型會戰。

(關于這場慘烈、悲壯,值得被銘記的戰争,如果想更多了解,可以去看紀錄片《生死地——1937淞滬會戰實錄》。)

《八佰》的片尾,那些帶着生的希望,沖過彈林到達橋那邊的戰士,後續的命運依舊凄慘,它們最後也許如願用自己殘存的生命喚醒了租界百姓原本麻木的抗日熱枕,但卻沒能挽救他們的生命。

此戰殘酷到何種程度?據國民黨将領陳誠之子後來回憶:日本人把一千六百個老百姓手臂确斷,站在河邊等着國民軍去看……

《集結号》的原型是小說作者楊金遠,向一個叫常孟蘭的老八路訪談到的一個真實故事。

1948年,時任晉察冀軍區四縱十旅某部排長的常孟蘭,帶領戰士們執行阻擊任務,以掩護全團撤退,他接到的指令是,聽到“集結号”前不準撤退。

影片當中谷子地(張涵予飾)接到的就是這樣一個任務,可是集結号從來沒有吹響過。

焦大鵬(廖凡飾)死前告訴過谷子地:我聽到集結号了,但谷子地因為本人沒聽到号聲,他決定繼續堅守,結果47個戰士全部陣亡……

不評價曆史,隻說故事本身。

這兩個故事中的所有戰士,都是戰争中被漠視的個人。英雄,成了一個被湮沒的存在,所有的努力都是杯水車薪。

沒有任何高大上的人設,沒有人是“向我開炮”的董存瑞,也沒有大公無私的雷鋒,沒有歌頌和批判,隻是冷靜地講戰争中的人性故事。

也許有人說,民族大義永遠重于個人的犧牲。在這些人眼裡,《集結号》中谷子地在劉澤水墓前的怨恨,以及《八佰》中兵油子羊拐對記者的怼,一會覺得不信服、不舒服。

但是美人恰恰喜歡這些看上去不那麼“正大光明”的筆觸,因為它讓我看到了真實的戰争:

人在戰争中是喪失了所有的身份的,是以一定會失重;

焦慮和壓迫感一定會讓他迷失一段,血腥一定會讓他瘋狂;

在迷失和瘋狂中清醒,再找回自己的信仰……這才是戰争中的人,人畢竟不是神。

人會恐懼、會貪生怕死、會迷茫,會壓抑,會發洩。

是以我愛看谷子地身上那種冷漠和陰郁的氣質——難道一個在持續的殘酷戰争中跋涉的戰士,還會有什麼陽光快樂的形象?

是以我愛看老算盤(張譯)的偷奸耍滑,放掉做人的尊嚴也跪在端午面前求他放一條生路的窩囊——難道看到一張從天而降的大腳要踩死自己這隻蝼蟻之時,蝼蟻不會哀求嗎?

正是因為這些“負面”的筆觸,才讓我們看到了前所未有的英雄——

當他們的内心深藏的熾烈的感情被激發,從一隻蝼蟻變成獵犬、猛虎撲向炮火,作為觀衆的我,心才會跟着一起顫栗。

你曾多麼信任那微觀不堪的現實,此刻就将被這“宏大的放下”而觸動。

在《集結号》中,絕望的戰士們為了看得見的兄弟而死,為了看得見的信任而死。

《八佰》裡,當陳樹生(鄭恺飾)把炸藥綁在自己身上跳下倉庫,才讓隊友們殺紅了眼。

軍人的戰魂們覺醒,他們把自己變成活體炸藥,一個一個跳下倉庫,阻止敵人想炸毀倉庫的陰謀,成就千史留名。

但美人記得。此時的鏡頭也是冷的——

蘇州河這頭,鮮活的生命從數米高的樓頂掉下,炸得粉身碎骨。

蘇州河那頭,一片死寂靜默,百姓因戰士們的死張大了嘴,何香凝為兄弟們流淚。

既正面描寫肉搏的戰場,又把焦點聚到底層普通士兵的情感,以再現戰争的荒謬面前人性的變形,這是在視聽語言上,兩部電影的共同特點。

而在鏡頭語言上,它們都采用了中景、近景和大篇幅特寫,來再現每一個士兵面對敵人時的狀态。

《集結号》中,文化教員王金存初次聽到炮彈爆炸尿失禁;趙二鬥踩到地雷的時候,谷子地用自己替換下了趙二鬥——他當時沒有想别的,隻想到二鬥是全軍炮兵的眼睛。

《八佰》中,小湖北(張俊一飾)每夜看對面的戲台做夢,把警衛員給他的西餅存下來,以為自己還有機會和端午哥哥去對面看看“大上海”……一直到警衛員死,他才吃下那個西餅,滅了“逛大上海”的不現實的希望,并在心裡種下報仇的種子。

一部電影的水準高低,更深層的隐喻和象征手法一定是評判标準之一,因為它往往取定了電影的深度和可回味的程度。

在這方面,《八佰》可能更勝《集結号》一籌。

《集結号》故事的結尾,當谷子地得知,為避免大部隊損失,團隊壓根沒讓号手吹集結号,他揮酒瓶想怒砸墓碑。

這時,馮小剛可能想表達他說過的主題“每一個犧牲都值得尊重”,在谷子地心中,47個生命跟47萬個生命都是一樣的。

但是,此處也成了影片的一大敗筆。如果把此處結尾去掉,改為谷子地燒掉烈士通知書,去汶河邊自殺,或者其它留白,是否會更震撼?

沒有留白,觀衆的心就停留在了“一個烈士等于700斤小米”的悲傷與憤郁之中,反而分化了那個光明而值得深思的主題。

在影片《八佰》中,管虎把這一點處理得很好。

一是蘇州河兩岸的留白與隐喻。

蘇州河兩邊,一邊天堂,一邊地獄。一方面隐喻了以時間為分野,淞滬戰争前後百姓的生存落差。一方面隐喻:在面臨生和死的抉擇路口,戰士“我不入地獄誰入地獄”的使命感,和上海租界百姓對處境的麻木不仁。

二是那匹奔跑在戰場當中的白馬。

白馬是由老算盤的“幸運硬币”引出來的,白馬出來的那一瞬間,身上似乎發着白光,雖然瘦骨嶙峋,但仍難掩白馬秀逸的風姿。

白馬象征着希望,而警衛員小七月(張宥浩飾)對他的馴服象征着四行保衛戰将留有一線曙光。

白馬的狀态象征着戰局:開始出現時受驚、膽怯、畏戰;中途歸來找小湖北,象征着戰士們信心堅定。

另外,在影片中,與白馬有直接交流的小七月、小湖北,都是少年。

小湖北還曾以白馬、端午為幻想對象,想象着趙雲七進七出、“一夫當關、萬夫莫開”的英勇。在皮影戲的那一段戲中,更留下“漢室中興待後生”的伏筆……這些都隐喻着,白馬代表着國人的戰魂覺醒,萬衆一心抗日、國家的複興,有待來日。

總的來說,這是兩部前無來者的、以人性故事而非英雄故事為視角的戰争片。《集結号》讓我們看到軍人如何真實的死去,就像谷子地的戰友,他們悲壯、有尊嚴,在民族大義面前肯舍棄最寶貴的生命。

《八佰》讓我們看到軍人如何真實的活着,在政治的壓力和玩弄下,在被當作“戲台”的烏江,英雄們能為四萬萬同胞慷慨赴死,也能為希望忍辱偷生。

不得不說在故事完整性上仍有瑕疵,比如《集結号》結尾處的“敗筆”、《八佰》結尾處老算盤一激動後發生了啥,都交待得不夠清楚。

但在大片、現實主義戰争片中尋找平衡點的馮小剛和管虎,總算在立意上讓我們看到了中國戰争片的希望。#影視雜談##最愛的國産戰争影視劇##電影八佰#