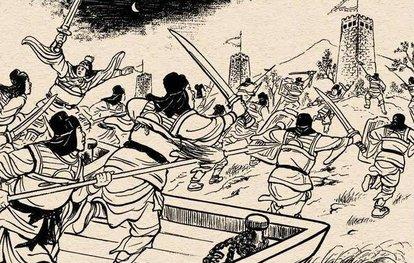

當關羽進攻襄樊,水淹七軍,威震華夏時,吳國正悄悄的展開奇襲,擒殺關羽,奪回荊州。這項行動方案,充分發揮「七分政治,三分軍事」的精神,從發想到執行,呂蒙居第一功。這麼厲害的呂蒙,最初嶄露頭角時,在許多人心目中,還隻是個草包級的将帥,為什麼轉型這麼成功呢?士别三日,令人刮目相看說呂蒙被視為草包,應該不誇張。呂蒙雖然屢建奇功,但書念得少,上書奏議還得找人捉刀。大概這原因吧,魯肅看不起他。周瑜死後,魯肅接替防守陸口,牽制荊州的關羽。有一次,魯肅路過呂蒙駐地,過門不願拜訪,有人勸說:「呂将軍功名一天比一天顯赫,不能再用過去的态度相待,應目前去探望。」魯肅這才心不甘情不願的去拜訪呂蒙。呂蒙設宴款待魯肅,酒酣耳熱之際,呂蒙問魯肅:「你擔當國家重任,與關羽為鄰,有何計策以防不測?」魯肅敷衍兩句,說:「随機應變。」呂蒙嚴正的說:「現在東、西方(指吳、蜀)雖為一家,但關羽如熊似虎,對付他,計策怎能不預先拟定?」說完,陳述了五套對付關羽的方策。魯肅聽了大為訝異,拍拍呂蒙的背,說:「我本來以為你隻有武略,沒想到你的才識到了這等地步。」魯肅很高興的贊揚呂蒙:「學識英博,不再是昔日的吳下阿蒙。」呂蒙聽到贊美時,也很得意的說:「士别三日,即更刮目相待。」什麼因素,什麼秘方,讓呂蒙脫胎換骨,從一介武夫變成見多識廣的将才?答案是讀書,是和兵馬倥偬、舞刀弄劍無直接關聯的閱讀行為。

知識必須轉換成能力引導呂蒙蛻變的關鍵人物是孫權。孫權曾鼓勵呂蒙和另一名将領蔣欽說:「你們現在擔任要職,掌管軍事,應該多讀書,增加見識。」呂蒙抱怨,軍務繁雜,恐怕不容許撥冗讀書。孫權說:「我不是要你們鑽研經書做博士,而是要多讀書,了解過去的事。況且你們再忙也沒有我事情多,我小時候讀過《詩經》《尚書》《禮記》《左傳》《國語》,隻有《易經》沒讀過。自從統領大事(掌權)以來,又讀了《三史》(《史記》《漢書》《東觀漢紀》)和各種兵書,大有收獲。」孫權以劉秀、曹操手不釋卷、好學不倦為例,鼓勵呂蒙和蔣欽多多讀書,同時開出書單,包括《孫子兵法》、《六韬》、《左傳》、《國語》、《史記》、《漢書》、《東觀漢紀》等書。呂蒙發憤用功,這一讀便出一番境界,孫權、魯肅對他贊不絕口。回過頭看孫權勸勉呂蒙的話,意思很明确,将領讀書,不是要鑽研經書,而是要借着讀書,了解過去的事。日本作家大橋武夫在诠釋克勞塞維茲的《戰争論》中說道:「自古以來,優秀的将帥很少從博學多識的軍官中誕生,大部分都是在境遇上無暇修得許多知識的人物。」「瑣碎的知識對培育将帥有害無益。」

也就是說,讀書貴在活用,知識必須轉換成能力才行。不可窮首皓經,像一般書生那樣。關羽讀《春秋》有一則關于關羽的傳說故事,雖然純屬虛構,但很有意思,頗可印證前述觀點:關羽愛讀《春秋》,愛講《春秋》,可辦起事來,往往不用《春秋》書上的道理。一天,劉備看到關羽在埋頭讀《春秋》,就說:「二弟,你天天讀《春秋》,都記得嗎?」關羽說:「我倒背如流。」劉備說:「我考考你。齊桓公招賢納士,親自去看一位很有才學的小官。」關羽馬上接着說:「他去了三次都沒見着。有人勸他不要再去,他不罷休,以後又去了兩次才見到那小官。自此,人人都稱頌齊桓公禮賢下士。」劉備說:「那年我三顧茅廬,你三次都勸我不去,是何道理?」關羽回答不出,便低頭翻書。一天,關羽又在讀《春秋》,劉備走去問:「二弟,這書讀了無用,何必糟踏時間。」關羽說:「此等好書,用處大得很。」劉備說:「這書作用是大,曹操在華容道就是講了一個《春秋》書上的故事,方能死裡逃生。」關羽一聽,羞愧得無地自容。那次,他領兵在華容道堵截曹操。曹操說:「将軍熟讀明解《春秋》,可知衛國派庾公之斯追擊子濯孺子一事。子濯孺子是庚公之斯師父的老師。他便有意射了四支無頭箭回去交差。昔日我待将軍不薄。」于是,關羽放走了曹操。對此事他很後悔,今日劉備又提起,他一氣之下恨不得把《春秋》撕毀。劉備忙制止說:「不是《春秋》書不好,是你沒有讀通啊!」從此,關羽讀《春秋》就重在領會了。(故事引自沈伯俊等編《三國演義辭典》)好一句「重在領會」,不管是學術研究,不管是職場競逐,還是修行悟道,所求的不就是「領會」二字嗎?許多朋友離開學校便束書不觀,以為書本乃無用之物,想想吳下阿蒙變成大将呂蒙的例子,或許會有些體會吧!