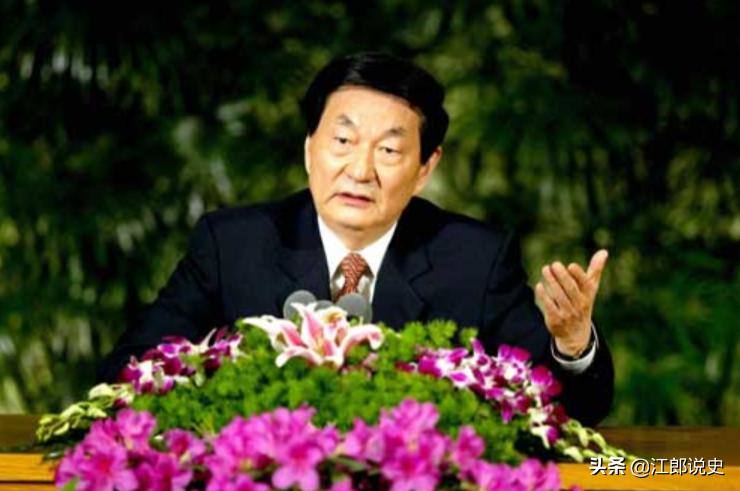

1996年岁末,时任国务院副总理的朱镕基在北京观看了话剧《商鞅》,而在观看《商鞅》时朱镕基潸然泪下。

我们都知道,商鞅与秦孝公在秦国掀起了改革之潮流,摧毁了秦国旧贵族腐朽的统治,给秦国带来了希望。变法之后,秦国迅速强大,在若干年后一扫六合,结束了分裂数百年的诸侯纷争时代。

商鞅改革中遇到了很大的阻力,但是凭借一腔热血,他和秦孝公一起把变法推行开来,这一点难能可贵。而在之后的历史中,无数人想要效仿商鞅变法,继而使国富民强,朱镕基就是其中一位改革家。

忆往昔,朱镕基1951年就参加了工作。那年朱镕基意气风发,带领清华学生奔赴东北,准备建设新中国。

渊博的学识、出色的工作能力,使朱镕基迅速脱颖而出,成为党的一位优秀干部。但是好景没多长,朱镕基因为说真话而得罪领导,以至于受苦,期间甚至还下放到“五七”干校劳动。

说真话是有代价的,朱镕基为此付出了沉重的代价。但是朱镕基说真话也是有收获的,他得到了一批优秀党员的看重。而且改革开放之后,邓小平很快就注意到了敢于说真话的朱镕基。

当时国家继续懂经济,敢说实话的干部,而且正值改革开放之际,国家需要培养一批“改革派”。朱镕基在上海工作,就是邓小平给的锻炼机会,其目的就是看看朱镕基到底适不适合委以重任。

1990年,邓小平视察上海的时候,和陪同的朱镕基说道:“上海的浦东开发,不是上海一个地方的事。浦东开发,可以带动长江三角洲和长江流域的发展,所以是全国的事。”

这是对朱镕基的重大期望。而回到北京后的邓小平更是对中央政治局的同志说:“我已经退下来了,但还是有一件事我还要说一下,那就是上海的浦东开发,你们要多关心。”

朱镕基身上的担子十分重,他不仅肩负着上海市市民的期望,更是肩负着邓小平乃至中央政治局的期望。

有了邓小平的支持,朱镕基在上海大刀阔斧的改革。但是改革中的困难也让朱镕基大伤脑筋,甚至多次大动肝火,批评上海市政府的干部。

当时上海市面临很多的问题,而这些问题归根结底,还是出在了市政府身上。比如人民群众向市政府反映问题,结果上海市政府一连好几个月都没有回音,朱镕基提笔批示“触目惊心”。

再比如市环卫局工作做不好、交通局解决不了堵塞的问题、房管局解决不了住房的问题,市财贸办解决不了“菜篮子”问题。这些问题最终都是反馈到上海市市长朱镕基那里才得以解决,以至于朱镕基感慨一个人的困难:靠一个人,再有本事也搞不好,我一天最多时看上百份文件,批了92件,管得很具体。但是你解决了92件,上海还有92万件。

就看朱镕基的感慨,我们都能知道当时朱镕基的工作有多么不容易,而令他没想到的是,上海市的困难才是冰山一角,日后他成为国务院总理的时候,困难更多。

1991年,朱镕基升任国务院副总理,次年当选中央政治局委员、常委。当总理之后,工作更不容易。他在吉林视察企业的时候,“三角债”的情况触目惊心,以至于发出感叹: “三角债”前清后欠,越欠越多,严重妨碍了生产发展和结构调整。清理“三角债”必须采取一些“硬”措施。

最主要的是,在朱镕基当总理的时候,实实在在的体验了既得利益者的愤怒有多大。他曾经在公开的场合举过例子:

举个例子说,北京出租车司机每天要向公司交150元钱的车份儿。照这样下来,公司两三年就可以把买车子的钱收回来了,但司机还要继续交下去。出租汽车公司还老是给他们摊派,叫他们装这个装那个,卖给他的东西又贵得要命。而且,所有这些交给出租汽车公司的钱只打一张‘白条子’,这意味着出租汽车公司根本不交税。说得难听一点,出租汽车公司那帮人简直就是‘把头’,是上海解放前戴墨镜、穿香云纱的那种人。偷税、漏税,这里面有多少钱呀!《朱镕基讲话实录(第三卷)》

近些年出租车搞事的新闻屡见不鲜。比如因为共享单车给人民提供了便利,但是损失了出租车司机的利益,于是出租车司机就破坏共享单车。

这就是典型的既得利益者的愤怒,这些人的利益受损了,于是就形成了一股合力,迫使外来者放弃。

当然了,我也只是举例子,当时可没有共享单车。当时朱镕基批评的是出租车公司,这些公司垄断当地的出租车业务,然后从司机身上抽油水。每次遇到改革,出租车公司就会整点事,迫使放弃改革。他都能把出租车公司批评成“把头”,可见当时出租车公司能有多过分。

1996年,身为国务院副总理的朱镕基在观看《商鞅》话剧的时候潸然泪下。他当然能体会到商鞅面临的是何等的局面,改革是多么的困难。

是啊,困难重重。怎么办?人民不管了吗?朱镕基的回答是不,他并没有被困难吓倒,反而斗志昂扬,点评《商鞅》:看此剧,壮志豪情油然而生!

1998年,朱镕基出任国务院总理之后,他坚定改革,并且在中外记者会上,坚定地说道:“不管前面是地雷阵还是万丈深渊,我都将一往无前,义无反顾,鞠躬尽瘁,死而后己。”

当时朱镕基的改革涉及很多方面,比如金融部门改革、住房改革、财税改革等等,不过最主要的就是机构改革、国企改革。这两个领域一度被视为雷区,毕竟凡是改革都会触动既得利益者的利益,遇见的阻力、困难也会很大。

我们先说前者,当时机构臃肿,朱镕基要裁撤部门、精简官吏。但是这就有了一个问题,裁员裁谁?裁谁都有意见,因此国务院的那些部长都苦口婆心地劝朱镕基,力陈他们部门的困难以及重要性,不能裁撤。

都不想被裁员,那怎么办?不裁了吗?不可能,机构臃肿的问题必须要解决,朱镕基也根本没想着继续拖着。在朱镕基的强力推进下,最终第九届全国人民代表大会通过了《关于国务院机构改革的决定》。

这个改革的动作很大,国务院基本上可以说是减员一半。原本六位国务院副总理,这下直接裁撤两位,保留四位。国务院委员从原来的八位裁撤到五位,国务院组成部门从40个减少到29个,裁撤11个部门。而且随着机构改革在全国范围内的推进,全国各级机关一共裁剪了115万人,可见改革力度之大。

第二个就是国企改革。当时国企臃肿也是一个大问题,而且最严重的问题就是重复建设的问题。比如原来有一个制衣厂,结果大家都看他效益好,都去搞制衣厂,那这就成问题了。所有的制衣厂都困难,因为生产的商品卖不出去,而且还因为互相竞争导致利润薄弱,好企业最后也会扭盈转亏。

本来一两个制衣厂就可以解决的问题,现在弄了一大堆,怎么办?这种重复建设对经济没有好处,只会让大家越来越困难,是一种严重的资源浪费。为了避免这种问题继续蔓延下去,朱镕基开始制止重复建设,并且加强国企之间的竞争,要求达到减员增效的效果。

在朱镕基时期,国有企业以及国有控股企业从23.8万家直接减少到了15万家,裁撤了将近一半的企业。而且朱镕基还要求企业正确地建立“产权清晰、权责明确、政企分离、管理科学”的现代企业制度,深化国有企业改革。

参考资料:

朱镕基著:《朱镕基讲话实录(第三卷)》

凌志军著:《沉浮:中国经济改革备忘录》

山东商报:评论:有一种“公愤”叫既得利益者的愤怒

人民日报:《朱镕基讲话实录》记录改革历程