湖湘史家群体中,翦伯赞是很特立独行的一个。他不是专攻历史学的,但从自己所擅长的经济学一转而社会史而历史哲学而通史学,说明湖湘学人注重贯通的学风与传统在翦伯赞的身上体现得很充分。将历史学与政治直接挂钩,将学术与革命斗争打通,似乎是翦在建国前的学术泛政治化的拿手好戏。从中也可以翻看出晚近湖湘学人学以致用、学而干政的血性。如果说翦伯赞在1949年以前“指桑骂槐”、“借古嘲今”、“托古讽今”、将学术研究与政治批判捏合在一起可以理解的话,那么,在共和国初期翦直露露地遵照“指示”而将批判的锋头对准学术名家,就似乎不很忠厚了。

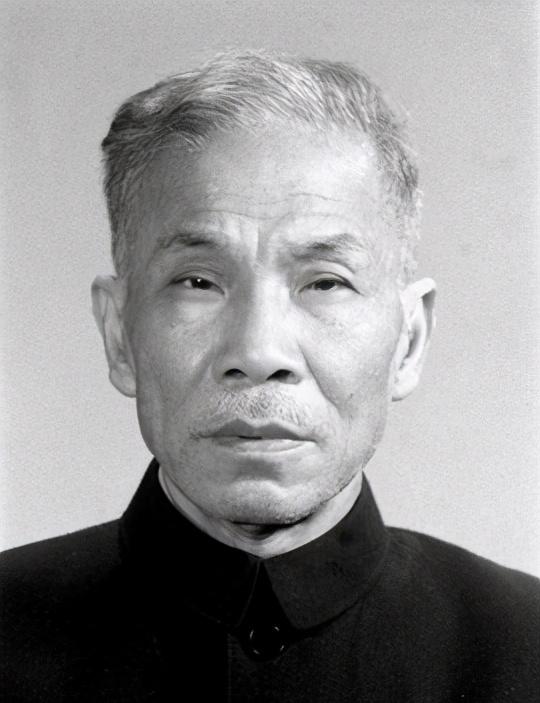

湖南桃源县维吾尔族史学家翦伯赞(1898~1966)

翦伯赞并非是攻习历史学科的,他在武昌商专读的是商科,攻读的是货币经济学。留学美国加利福利亚大学也与经济学研究为主。回国后成为绥远都统商震的秘书。之后,翦伯赞成为同盟会元老、桃源小同乡覃振的秘书。在1946年重庆谈判期间,翦伯赞以覃振秘书身份从事史学研究与中共统一战线工作,在中国史学界头颅崭露。因为学术秘书身份,翦伯赞练就了政治的敏感性与十足的敏锐,也让他在不同政治阵营具有高强的察言观色的本领。翦伯赞的《历史哲学教程》一版再版,影响很大。这是翦伯赞在共和国初期成为北京大学历史系系主任的重要资本。

翦伯赞著作目录

翦伯赞 批判胡适,批判俞平伯,这似乎“天命不可违”,不得不起而为之,这还说得过去;批判尚钺的《中国历史纲要》,就似乎夹缠了自己的意气了。1957年在反右派时,翦伯赞组织学术团体或自己撰文批判雷海宗、向达、荣孟源、王钟翰等,就显得过于激进了。情绪很快进入状态,批判的气愤一下子制造出来,紧随其后的,自然是更为激越的批判声浪了。向达、王钟翰是专门史家,以擅长考据驰名学坛,此二人皆为翦伯赞的湖南同乡,也是自己的同行。但翦伯赞不念乡情,直接拿向达开刀,猛攻向达的“五朵金花”的理论,将其上纲上线,批判的炮火十分猛烈。

这里收集了不少翦伯赞的反右派文章

作为共和国北京大学的历史系主任,翦伯赞在当时当地当刻所起的作用如果少一点,将自己的激情减低一点,将自己的文字少刊布一点,是不是就削减了对历史学界的某些震荡呢?学术英雄确实需要,但英雄在历史的某个关口能够稍稍舒缓口气,可能历史要走向其他的式样。但血性的翦伯赞,却完全没有从学术公心思考,他的批判的指向性很强,也很有杀伤力。在陈伯达提出“厚古薄今,边学边干”的号召以后,翦伯赞也是积极跟进,表示了自己对政治与学术的忠诚。他在北京大学1958年所写的大字报的标题就是“反对只搞资料不要理论”,在这一大字报中,翦伯赞说自己“完全同意陈伯达同志的倡议”;尔后,翦伯赞将“厚古薄今”与“厚今薄古”提升为“历史科学战线上两条路线的斗争”。可以说,50年代历史学界的很多大的批判、运动、讨论与斗争,与翦伯赞的大逞其能、大逞其才、上下其手是很有关联的。

翦伯赞的重要史学著作

作为一名有个性、有思想的历史学家,翦伯赞在50年代的新史学运动中提出了关于“历史主义”、“打破王朝体系”“历史人物评价”等诸多重大史学研究命题。这些命题对历史学领域的冲击作用或者说纠偏作用还是很大的。史学研究的主基调不能任由某一人主导,更不能为翦伯赞主导。为什么呢?在1960年代阶级斗争史纲的垄断与追求政治的纯粹风气下,翦伯赞曾为商震、覃振的秘书,而商、覃是国民党的人。这自然成为无法洗掉的不清白。当史学界围着这些学术命题转动时,与翦伯赞同时知名的学者或史家自然就很不舒服了。尹达在1960年代的《历史研究》杂志上发表的《将史学革命进行到底》似乎有一层针对翦伯赞的意思。

湖南桃源翦伯赞纪念馆内翦伯赞塑像

将翦伯赞1950年代与1960年代的学术境遇以及最后的自杀身亡作一比对审读,我们可以思索出很多的东西。将一己学术与政治牵引,学术自然就不可能纯粹,而所谓的政治也不伦不类。在学界,学者或专家指认你是政客;在政界,官僚确认你是学术中人。心境扭曲,思想纷歧,学与术截然分途,政、学两面不是人,在那个特殊的时代背景下,自然就是出演悲剧了。加上翦伯赞1950年代批判了很多学术名家,自然让后人想起了“不厚道”这个词了。