一直以来,对陈玉明的评价一直存在两个极端,一种观点以《陈玉明的叛国史》一书为代表,因为陈玉明反对孙中山,使他的一切行为都是彻头彻尾的坏事,另一种观点则以陈定彦为代表,高宗禄,合著了《案大转折的现代史——陈玉明、孙中山》 蒋介石的《冤情的真相》这两种截然不同的评价,似乎都有更多的情感色彩和道德干预,与其说是客观理性的分析和研究,不如说是客观的理性分析和研究。

1925年春,正当东征军如火如荼、赢得节日之际,孙中山在北京去世,陈玉明也逃往上海。曾经联盟的一位密友,然后一对朋友沉默了一会儿,在这种情况下,陈玉明还是打算把一幅画与孙中山、对着曼联:只有英雄才能活杀人,犯罪是非,有自己的秋与绿史;

前青秀一点也不迷茫,他知道历史要留给未来的审视,所以有一对让未来评论的坦诚立场。

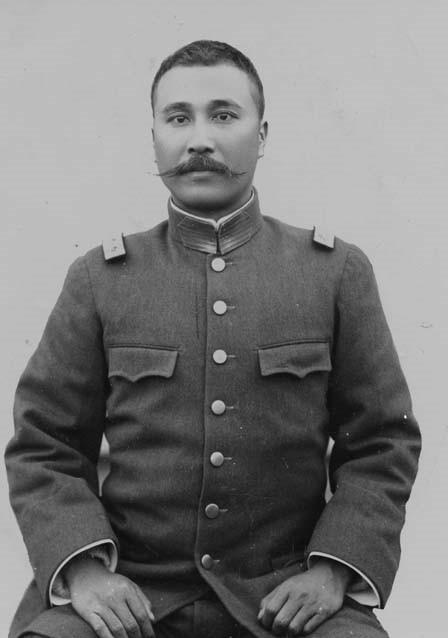

谁也不能否认,陈玉明确实是中国近代史上的一位普世人物,也是一位有影响力的政治家和军人。让我们先来看看他杰出的履历:前清朝省议员清秀才,参加过同盟,组织革命暗杀任务,策划东江起义和独立,参加过元代运动,袁世凯是头号人物之一,曾任广东省省长、广东省长、广东军总司令, 广东政府时期为广东做了人人都知道的十件好事,也曾经孙中山只依靠军事力量,而对于官员来说,对于廉洁的政府来说,有"一辈子私有财产,不贪污,不收受贿赂,不同色"的政治声音。

那么,为什么陈玉明后来公开与孙中山决裂,成为对手呢?

孙中山毕生致力于民主共和国的建立和中国统一,正是因为这一符合历史潮流和中国国情的宏伟目标,才奠定了他在革命时期的崇高地位。大革命胜利后,清朝虽然被推翻,但中国真正的统一并没有实现,军阀们切断了控制权,内战开始了。

五四运动后,军政文化界的许多人认为,既然南北政府无法统一中国,那么各省领导自治政府要比打上几年仗要好。对此,最津津乐道的人首先推陈玉明,他认为广东应该先做,再实行省级自治。

正是这种异议驱使陈玉明凭借强大的军事实力,从北伐军行动之初,逐渐发展到与孙中山一起公开征召,积极推行自己的"广东人统治广东"和"省自治"的政治理念。

"省级自治"只不过是省独立性的翻版,而"省级自治"归根结底是军阀统治山为王的局面,这与孙中山一贯坚持统一的中国、建立民主共和国的纲领是与"打倒军阀"的民族同胞不相容的。 打倒大国"的共同意志是完全相反的。

1922年4月21日,孙中山下令广东总司令部撤军,陈玉明辞去广东军总司令、广东省省长、军政府内政部部长职务,只保留军政府陆军司司长一职。陈玉明很生气,当晚深夜离开省城,回到他起义之地惠州。广东军队没有指挥,军纪放松,不想搬到广州远郊。陈玉明的心肚开始给孙中山制造困难,急促恢复广东总指挥部,复职陈玉明。孙中山于6月1日返回广州协调此事,最终无法解决,不得不命令广东军队撤出广州,并向记者解释孙辰的关系。但叶、杨坤等部委不是从广州撤军,而是到离市区更近的远郊部队撤退。面对陈玉明的武力威胁,孙中山下令调兵回省,并在观音山建了一座炮塔,为应对广州事件做了一些准备。

6月16日凌晨3.m,叶简明突然率领总统卫队围攻部。孙中山迅速离开政府到海军司令部,登上楚宇舰,并提出电报命令各军寻求陈的反击,使北伐军立即返回广州师救援。叶升格部对连科乌涌、虎门、鱼珠、沙角、威远要塞,并以广东军总司令的名义在广州街头张贴了一则通知:"恢复国家法令,结束法律。广东军队向北走,一致同意。请孙晖野,向公众展示。商务人士,幸好不要惊慌。"为了保护孙中山的安全,6月17日广州各界代表上船劝说孙智野。孙认为对广州的反攻毫无希望,于8月12日前往香港和上海。8月15日,陈光诚从惠州返回广州,恢复总司令职务。

孙中山一到上海,就派出并联系各军组成盟军,张开鲁被孙中山命令成为广东、桂、湘、燕联军总司令,率领沈红英、杨锡义、刘振轩被广西军队送入广东北江、西江。1923年1月15日,陈玉明战败,从广州撤退,从石龙退役,被封为广东军总司令,联军占领广州,陈玉明返回惠州。

1923年以来,省内外各界人士对孙中山和陈的关系做了大量的调解工作,最后还是无法调和。孙中山坚持要陈玉明公开承认自己的错误,惩罚叶军官,服从大局出动,率领师北上。另一方面,陈玉明坚持维护人民利益,实行省级自治,由广东客军出除北伐。

由于孙和陈的不同意见,分歧太大,两年来在回族、潮国、魏族、梅族等地继续打仗,东江地区饱受战争之苦,损失巨大。从1923年到1924年,孙中山亲自两次到惠州督促战争,最终因为惠州市高墙厚,陈玉明、杨坤等顽强抵抗,东盟军长期驻扎。当时,惠州市已经沦为"沉睡之城"六个月,居民吃不下饭,饥肠辘辘的野性。孙中山考虑到人民的安全,不得不下令撤军。

盟军在东部撤军后,陈光诚再次组织军队,打算反击广州,推翻国民政府。在几年的拉锯战中,孙中山深知,没有彻底打败陈玉明,广州政府就永远打不开陈玉明,更谈不上统一中国了。因此,孙中山决心改组国民党,依靠苏联和共产党人来实现中国统一大业。

1924年春,国民党"一大"在广州召开,大会通过了孙中山统一俄国、联合共和国三大纲领和农业工人的支持,在苏联和共产党的帮助下,黄埔军校在广州常州岛诞生,成为为革命而战的革命军官的摇篮, 而黄埔军校学生军最终成为战败陈玉明广东军的中坚力量。

1933年9月22日,陈光诚在香港失敗後與世隔絕,在寫了《中國統一的評論》等文章後,在香港去世。在他去世之际,陈告诉他的后代将他的尸体埋在惠州湖边缘的紫薇山。葬礼上,300多名国民党军政要和知名人士前来敬拜。

陈有云、陈玉明连军:"禁止赌博,禁止鸦片烟,终生艰辛,敢于做,但这是英雄技能;鞠正辰玉明连寅:"国病沉没,缅怀往年与义旗同烈,长期受苦的强人吞下胡如如;如此风景秀丽的葬场,也是对陈玉明早期对辛亥革命承诺的充分肯定。

如今,陈玉明墓的坟墓几乎被杂草和灌木遮挡,没有人来敬拜或吊死的迹象。一匹十字刀跳马,一字字的人物,活着的时候那么辉煌,但死后却那么的低落。这种对比是不是太大了?如果我们不反对北伐,如果没有"6-16"兵变炮击总统府,如果......中国的历史和陈的命运将如何改写?他的坟墓里会是什么情况?