一直以來,對陳玉明的評價一直存在兩個極端,一種觀點以《陳玉明的叛國史》一書為代表,因為陳玉明反對孫中山,使他的一切行為都是徹頭徹尾的壞事,另一種觀點則以陳定彥為代表,高宗祿,合著了《案大轉折的現代史——陳玉明、孫中山》 蔣介石的《冤情的真相》這兩種截然不同的評價,似乎都有更多的情感色彩和道德幹預,與其說是客觀理性的分析和研究,不如說是客觀的理性分析和研究。

1925年春,正當東征軍如火如荼、赢得節日之際,孫中山在北京去世,陳玉明也逃往上海。曾經聯盟的一位密友,然後一對朋友沉默了一會兒,在這種情況下,陳玉明還是打算把一幅畫與孫中山、對着曼聯:隻有英雄才能活殺人,犯罪是非,有自己的秋與綠史;

前青秀一點也不迷茫,他知道曆史要留給未來的審視,是以有一對讓未來評論的坦誠立場。

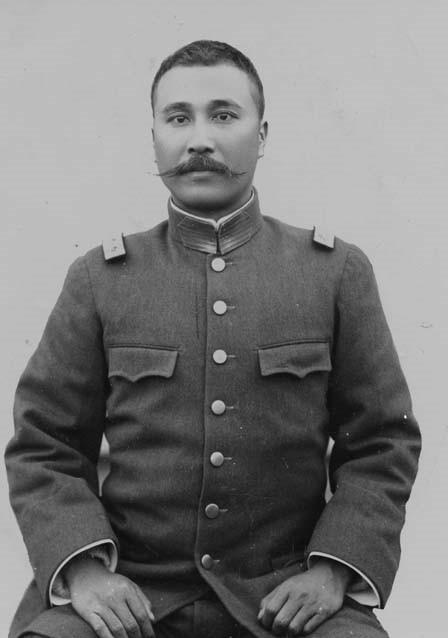

誰也不能否認,陳玉明确實是中國近代史上的一位普世人物,也是一位有影響力的政治家和軍人。讓我們先來看看他傑出的履曆:前清朝省議員清秀才,參加過同盟,組織革命暗殺任務,策劃東江起義和獨立,參加過元代運動,袁世凱是頭号人物之一,曾任廣東省省長、廣東省長、廣東軍總司令, 廣東政府時期為廣東做了人人都知道的十件好事,也曾經孫中山隻依靠軍事力量,而對于官員來說,對于廉潔的政府來說,有"一輩子私有财産,不A錢,不收受賄賂,不同色"的政治聲音。

那麼,為什麼陳玉明後來公開與孫中山決裂,成為對手呢?

孫中山畢生緻力于民主共和國的建立和中國統一,正是因為這一符合曆史潮流和中國國情的宏偉目标,才奠定了他在革命時期的崇高地位。大革命勝利後,清朝雖然被推翻,但中國真正的統一并沒有實作,軍閥們切斷了控制權,内戰開始了。

五四運動後,軍政文化界的許多人認為,既然南北政府無法統一中國,那麼各省上司自治政府要比打上幾年仗要好。對此,最津津樂道的人首先推陳玉明,他認為廣東應該先做,再實行省級自治。

正是這種異議驅使陳玉明憑借強大的軍事實力,從北伐軍行動之初,逐漸發展到與孫中山一起公開征召,積極推行自己的"廣東人統治廣東"和"省自治"的政治理念。

"省級自治"隻不過是省獨立性的翻版,而"省級自治"歸根結底是軍閥統治山為王的局面,這與孫中山一貫堅持統一的中國、建立民主共和國的綱領是與"打倒軍閥"的民族同胞不相容的。 打倒大國"的共同意志是完全相反的。

1922年4月21日,孫中山下令廣東總司令部撤軍,陳玉明辭去廣東軍總司令、廣東省省長、軍政府内政部部長職務,隻保留軍政府陸軍司司長一職。陳玉明很生氣,當晚深夜離開省城,回到他起義之地惠州。廣東軍隊沒有指揮,軍紀放松,不想搬到廣州遠郊。陳玉明的心肚開始給孫中山制造困難,急促恢複廣東總指揮部,複職陳玉明。孫中山于6月1日傳回廣州協調此事,最終無法解決,不得不指令廣東軍隊撤出廣州,并向記者解釋孫辰的關系。但葉、楊坤等部委不是從廣州撤軍,而是到離市區更近的遠郊部隊撤退。面對陳玉明的武力威脅,孫中山下令調兵回省,并在觀音山建了一座炮塔,為應對廣州事件做了一些準備。

6月16日淩晨3.m,葉簡明突然率領總統衛隊圍攻部。孫中山迅速離開政府到海軍司令部,登上楚宇艦,并提出電報指令各軍尋求陳的反擊,使北伐軍立即傳回廣州師救援。葉升格部對連科烏湧、虎門、魚珠、沙角、威遠要塞,并以廣東軍總司令的名義在廣州街頭張貼了一則通知:"恢複國家法令,結束法律。廣東軍隊向北走,一緻同意。請孫晖野,向公衆展示。商務人士,幸好不要驚慌。"為了保護孫中山的安全,6月17日廣州各界代表上船勸說孫智野。孫認為對廣州的反攻毫無希望,于8月12日前往香港和上海。8月15日,陳光誠從惠州傳回廣州,恢複總司令職務。

孫中山一到上海,就派出并聯系各軍組成盟軍,張開魯被孫中山指令成為廣東、桂、湘、燕聯軍總司令,率領沈紅英、楊錫義、劉振軒被廣西軍隊送入廣東北江、西江。1923年1月15日,陳玉明戰敗,從廣州撤退,從石龍退役,被封為廣東軍總司令,聯軍占領廣州,陳玉明傳回惠州。

1923年以來,省内外各界人士對孫中山和陳的關系做了大量的調解工作,最後還是無法調和。孫中山堅持要陳玉明公開承認自己的錯誤,懲罰葉軍官,服從大局出動,率領師北上。另一方面,陳玉明堅持維護人民利益,實行省級自治,由廣東客軍出除北伐。

由于孫和陳的不同意見,分歧太大,兩年來在回族、潮國、魏族、梅族等地繼續打仗,東江地區飽受戰争之苦,損失巨大。從1923年到1924年,孫中山親自兩次到惠州督促戰争,最終因為惠州市高牆厚,陳玉明、楊坤等頑強抵抗,東盟軍長期駐紮。當時,惠州市已經淪為"沉睡之城"六個月,居民吃不下飯,饑腸辘辘的野性。孫中山考慮到人民的安全,不得不下令撤軍。

盟軍在東部撤軍後,陳光誠再次組織軍隊,打算反擊廣州,推翻國民政府。在幾年的拉鋸戰中,孫中山深知,沒有徹底打敗陳玉明,廣州政府就永遠打不開陳玉明,更談不上統一中國了。是以,孫中山決心改組國民黨,依靠蘇聯和共産黨人來實作中國統一大業。

1924年春,國民黨"一大"在廣州召開,大會通過了孫中山統一俄國、聯合共和國三大綱領和農業勞工的支援,在蘇聯和共産黨的幫助下,黃埔軍校在廣州常州島誕生,成為為革命而戰的革命軍官的搖籃, 而黃埔軍校學生軍最終成為戰敗陳玉明廣東軍的中堅力量。

1933年9月22日,陳光誠在香港失敗後與世隔絕,在寫了《中國統一的評論》等文章後,在香港去世。在他去世之際,陳告訴他的後代将他的屍體埋在惠州湖邊緣的紫薇山。葬禮上,300多名國民黨軍政要和知名人士前來敬拜。

陳有雲、陳玉明連軍:"禁止賭博,禁止鴉片煙,終生艱辛,敢于做,但這是英雄技能;鞠正辰玉明連寅:"國病沉沒,緬懷往年與義旗同烈,長期受苦的強人吞下胡如如;如此風景秀麗的葬場,也是對陳玉明早期對辛亥革命承諾的充分肯定。

如今,陳玉明墓的墳墓幾乎被雜草和灌木遮擋,沒有人來敬拜或吊死的迹象。一匹十字刀跳馬,一字字的人物,活着的時候那麼輝煌,但死後卻那麼的低落。這種對比是不是太大了?如果我們不反對北伐,如果沒有"6-16"兵變炮擊總統府,如果......中國的曆史和陳的命運将如何改寫?他的墳墓裡會是什麼情況?