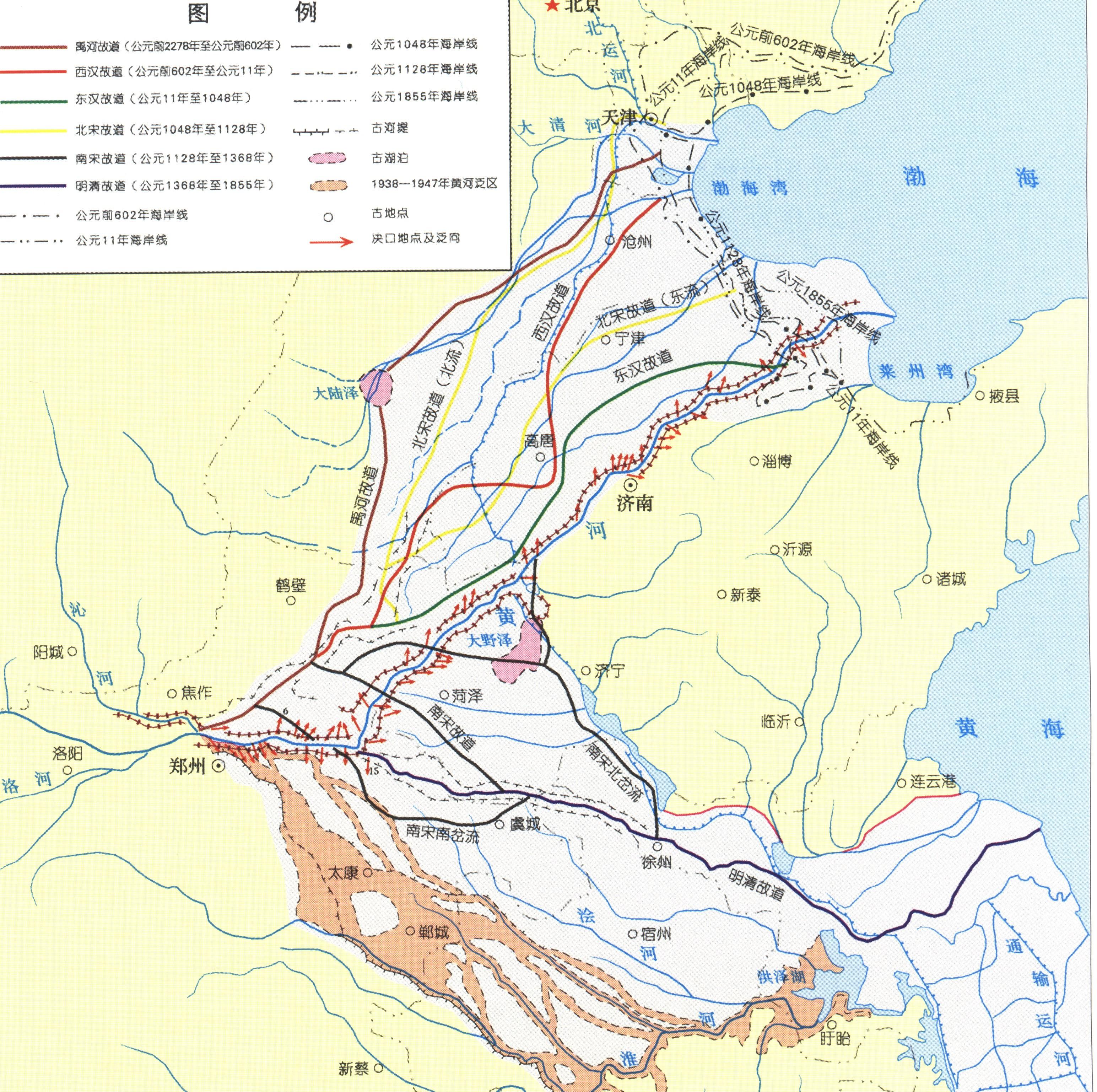

在历史上,黄河流城经常泛滥成灾。据记载,1938年以前2540年间,黄河下游较大规模的改道有26次,20次在河南;其中7次改道影响巨大,5次发生在河南,改道范围北至天津,南达江苏、安徽,广达25万平方公里。

黄河下游改道示意图

关于黄河河道最早的记载可见于《尚书·禹贡》,记述的禹河为战国及其以前的古黄河,从夏、商至西周时期,行河1500多年。它在今孟津出峡谷后在孟县和温县一带折向北,经沁阳、修武、获嘉、新乡、汲县、淇县(古朝歌)、汤阴及安阳、邯郸、邢台等地东侧,穿过大陆泽,散流入渤海。夏、商、周时代,黄河下游河道呈自然状态,低洼处有许多湖泊,河道串通湖泊后,分为数支,游荡弥漫,同归渤海,史称禹河。

郑州邙山大禹治水雕塑

从西周开始,黄河流域的气候逐渐转冷变干,植被逐渐减少,水土流失相对加重,河水含沙量增大,黄河下游禹贡河道及其两侧的地面不断淤积抬高,迫使黄河逐步向东、向南迁徙。此后,黄河下游河道大体上以孟津为顶点,北抵天津,南达江淮,在黄淮海大平原上,经历了从北到南,从南到北的五次大规模大摆动。

周定王五年(公元前602年),黄河发生了有记载的第一次大改道。春秋后期,诸侯国相继筑堤,“壅防百川,各以自利”。由于堤防约束,河床淤高,黄河于周定王五年(公元前602年)在黎阳宿胥口(今淇河、卫河合流处)决徙,主流由北流改向偏东北流,经今濮阳、大名、冠县、临清、平原、沧州等地于黄骅入海,这条新河在禹河故道之南。

第二次大改道发生在汉武帝元光三年(公元前132年),黄河在今河南濮阳西南瓠子决口,再次向南摆动,决水东南经巨野泽,由泗水入淮河。23年后虽经堵塞,但不久复决向南分流为屯氏河,六七十年后才归故道。

古汉代堤防遗址

第三次大改道为王莽建国三年(公元11年),黄河再次于魏郡决河改道。当年“河决魏郡(今河南濮阳西北)泛清河以东数郡”(《汉书·王莽传》)其流路大体是经濮阳、聊城、商河、惠民于利津入海。据汉书记载,决口后因河迁东去,王莽元城祖坟不受水忧,故未予堵塞,以至在决口以下泛滥数十年,至东汉永平十二年王景治河时才修了荥阳至千乘(今利中一带)千余里堤防形成了稳定的河道。

第四次大改道为宋仁宗庆历八年(1048年)河决商胡改道。北宋初期,决口不断,短时期、短距离的分流河道不少。1048年6月,黄河再次改道,冲决澶州商胡埽,向北直奔大名,经聊城西至今河北青县境与卫河相合,然后入海。这条河宋人称为“北流”,12年后,黄河在商胡埽下游(今南乐)西度决口,分流经今朝城、馆陶、乐陵、无棣入海、宋人称此河为“东流”。初时呈二股并流之势,称“二股河”,北股称“北流”,东股称“东流”。北宋时曾数次决定堵塞“北流”,四河“东流”均未成功,直至北宋灭亡。这次改河从地域上讲是一次大改道。从时间上看仅有80余年,而且其间决口频繁,“北流”“东流”交替行河。

开封城洛城遗址

第五次大改道为人为因素。南宋建炎二年(1128年)杜充决河改道。为抵御金兵南下,东京守将杜充在滑州人为决开黄河堤防,造成黄河改道,向东南分由泗水和济水入海。黄河至此由北入渤海改而南入黄海。在1855年前,黄河主要是在南面摆动,虽然时有北冲,但均被人力强行逼堵南流,南流夺淮入海期间,郑州以下,清口以上的黄河主流也是迁徙不定。由泗水,或汴水或涡水入淮,或由颍水入淮,或同时分几支入淮。直到明代后期潘季驯治河以后,黄河才基本被固定在开封,兰考,商丘、砀山、徐州、宿迁、淮阴一线,即今之明清故道,行水达300年。

第六次大改道发生在清咸丰五年(1855年),黄河在河南兰阳(今兰考县境)铜瓦厢决口改道,再次摆回到北面,行经今河道,北流入渤海。金元以后至明清期间,保运河漕运已成为治河的重要目标,在黄河堤防修守上重北轻南,北岸堤防强固,南岸常形成在颖、泗之间分流入淮的形势,因此南部淤积严重,经历200多年,南部大大升高,至今明清故道比北部仍高出4-6米。在此形势下,河势向北回归已成大势所趋。1855年7月,黄河发生大水,水位骤涨4米左右,7月5日在铜瓦厢溃决。主流先向西北又折转东北,淹及封丘、祥符、兰阳、仪封、考城、长垣等县,后流入山东,淹及曹州、东明、濮城等地在张秋横穿运河,夺大清河河道至利津入海。

铜瓦厢决口改道示意图

最近一次黄河改道为1938年。1937年抗日战争全面爆发后,面对日本侵略者的步步紧逼和血腥屠杀,中国军民同仇敌忾,誓死御敌,与之展开了英勇斗争。1938年春徐州会战后,面对极其险恶的战局形势,中国最高军事当局决定掘开黄河堤防,以水代兵,阻止日军继续进犯。随后采取的花园口决堤行动,造成了震惊中外的黄河决口改道,此举虽然达到了一定的军事目的,但却在豫、皖、苏3省形成了广大范围的黄泛区,导致了一场惨绝人寰、绵延不绝的空前灾难。

1938年6月 国国民党军队扒决黄河花园口大堤

黄河频繁决溢改道,症结在于水少沙多,水沙不平衡。黄河流经黄土高原携带大量泥沙,由于中游峡谷地段比降大,输沙能力强,不易沉积,进入下游以后河面开阔,地势平坦,输沙能力大大降低,泥沙沉积河床,不断升高,升高到一定程度,河道就寻找低洼顺畅之处重新行洪。北起天津、南达江淮纵横二十多万平方公里的华北大平原,就是大自然的搬运工黄河携带泥沙周而复始造陆的杰作。水往低处流,携带巨量泥沙的黄河,将低洼河道填满之后,将开启新的旅程,因此河道的摆动是一个不可遏制的过程,这就是黄河改道的自然原因。

此外,还有人类对黄河河道干预的结果。进入战国时期,由于铁器的普遍应用,人们生产能力不断提高,科学技术不断进步,人类活动对黄河河道的影响也越来越大。在中游,人们大规模地开垦地发展农业生产,使森林草场不断遭到破坏,水土流失加剧。在下游,人们为了发展生产,限制洪水淹没范围,堤防也应运而生。战国时期,堤防就达到了一定的规模,秦统一中国后堤防逐渐统一并完善起来。早期由于地广人稀,生产能力较低。大多“分立堤防”使河道有较大的游荡范围。战国时,两岸堤防间距多在50里以上。随着生产发展为了保护更多的耕地,堤防间距越修越宽。河道堆积提高的速度也越来越快。黄河变成了地上悬河,大洪水时居高临下,决溢也由此不绝,改道也越来越频繁。

黄河地上悬河

黄河改道的历史是一部水沙关系由相对平衡到不平衡的演变史;是中上游侵蚀,下游堆积,移山不止,填海不息的运动史,是人们开发利用黄河,力图控制黄河,而黄河又依照自然规律不断寻求容沙空间的历史。这个历史现在还没有完结。如何利用黄河的水土资源为经济社会的发展服务,同时又顺应自然规律给黄河泥沙寻求堆放的空间,将是今后黄河治理的一项根本任务,它还将继续考验一代代治河人的能力和智慧。