“诗当意为先,无意难为诗!”

鄙人一直认为:诗当立意为先,押韵得当,格律次之!

“凡作诗之体,意是格,声是律,意高则格高,声辩则律清,格律全,然后始有调。”

意!一说是意境,文笔如何姑且不论,意无则诗不成;亦说为格局,格局是诗骨,没了风骨,诗就难成。还有一说意即势,可以理解为气势,也可理解为形势,势不起,声不高,诗难妙。一句话:意未到,你格律对仗再好,押四韵,也不过是顺口溜。

在曹雪芹的《红楼梦》中,林黛玉教香菱作诗,曾说道:诗,词句究竟还是末事,第一立意要紧。若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的,这叫做“不以词害意”。林黛玉认为:作诗要以“意”为先,文辞格律次之,不要因过分注重辞采形式而损害了内容。

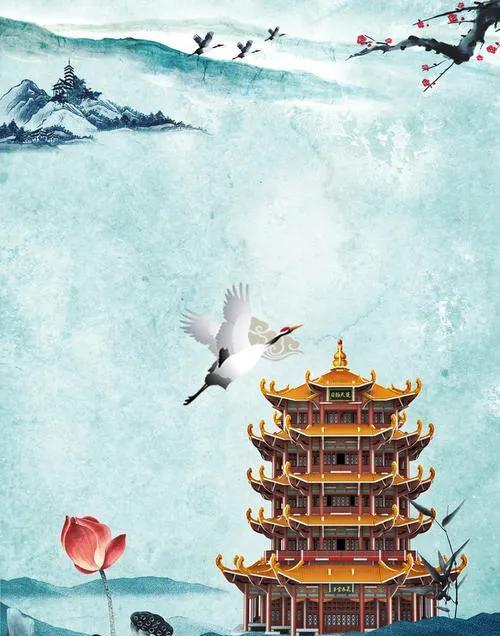

而唐代诗人崔颢一首《黄鹤楼》就是一首“不以词害意”的佳作,流传千古:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

《黄鹤楼》是一首七言律诗,但是,他的格律却并不严明。

前四句重复出现了三个“黄鹤”,这是律诗中的大忌,可是,整体读起来,却奔腾直下,毫不拖沓。

“黄鹤一去不复返”一句几乎全用仄声;第四句又用“空悠悠”这样的三平调煞尾;也不顾什么对仗,这首诗全是古体诗的句法。

可是,正如林黛玉所说“不以词害意”,虽然格律不严明,但气象恢宏、气概苍莽、气势雄大,极富绘画之美、音乐之美、意境之美,读来咏叹不绝,是题咏黄鹤楼的绝唱。

南宋诗评家严羽在《沧浪诗话》中说:唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。

元人辛文房在《唐才子传》中记载了这样一个故事:

话说李白来到黄鹤楼,诗兴大发,准备赋诗,看到崔颢的《黄鹤楼》后,感慨写得太好了,自己写不过他,留下了:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”

黄鹤楼作为古迹,自古以来,无数文人墨客挥毫写就诗作,可是,只有崔颢的这首《黄鹤楼》被评为“千古第一”!

唐杜牧的诗《山行》

远上寒山石径斜,

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

很多人,包括一些老师都在教自己的学生,石径斜中的“斜”应该读xia,本人感觉有点莫名其妙。诗并不是押三韵押四韵就是上乘,只要二四押韵,完全可以成诗,明明就是石径蜿蜒,是歪歪斜斜的,为什么一定要读成xia呢?误人子弟呀,格律控要不得!

诗虽然没有固定的格式,有旧体诗,有近体诗,还有现代诗,但不管是哪种诗,就一个评判标准,那就是必须有“意”。屎尿屁以后就算了,师太也别偷情了,和尚就别撸串了,语不惊人死不休都别出来污人眼球了。

还是让诗坛圣地存点清流吧!