“詩當意為先,無意難為詩!”

鄙人一直認為:詩當立意為先,押韻得當,格律次之!

“凡作詩之體,意是格,聲是律,意高則格高,聲辯則律清,格律全,然後始有調。”

意!一說是意境,文筆如何姑且不論,意無則詩不成;亦說為格局,格局是詩骨,沒了風骨,詩就難成。還有一說意即勢,可以了解為氣勢,也可了解為形勢,勢不起,聲不高,詩難妙。一句話:意未到,你格律對仗再好,押四韻,也不過是順口溜。

在曹雪芹的《紅樓夢》中,林黛玉教香菱作詩,曾說道:詩,詞句究竟還是末事,第一立意要緊。若意趣真了,連詞句不用修飾,自是好的,這叫做“不以詞害意”。林黛玉認為:作詩要以“意”為先,文辭格律次之,不要因過分注重辭采形式而損害了内容。

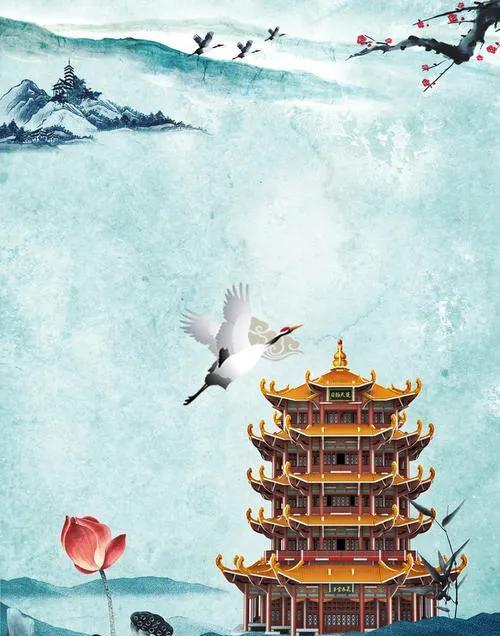

而唐代詩人崔颢一首《黃鶴樓》就是一首“不以詞害意”的佳作,流傳千古:

昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。

黃鶴一去不複返,白雲千載空悠悠。

晴川曆曆漢陽樹,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。

《黃鶴樓》是一首七言律詩,但是,他的格律卻并不嚴明。

前四句重複出現了三個“黃鶴”,這是律詩中的大忌,可是,整體讀起來,卻奔騰直下,毫不拖沓。

“黃鶴一去不複返”一句幾乎全用仄聲;第四句又用“空悠悠”這樣的三平調煞尾;也不顧什麼對仗,這首詩全是古體詩的句法。

可是,正如林黛玉所說“不以詞害意”,雖然格律不嚴明,但氣象恢宏、氣概蒼莽、氣勢雄大,極富繪畫之美、音樂之美、意境之美,讀來詠歎不絕,是題詠黃鶴樓的絕唱。

南宋詩評家嚴羽在《滄浪詩話》中說:唐人七言律詩,當以崔颢《黃鶴樓》為第一。

元人辛文房在《唐才子傳》中記載了這樣一個故事:

話說李白來到黃鶴樓,詩興大發,準備賦詩,看到崔颢的《黃鶴樓》後,感慨寫得太好了,自己寫不過他,留下了:“眼前有景道不得,崔颢題詩在上頭。”

黃鶴樓作為古迹,自古以來,無數文人墨客揮毫寫就詩作,可是,隻有崔颢的這首《黃鶴樓》被評為“千古第一”!

唐杜牧的詩《山行》

遠上寒山石徑斜,

白雲生處有人家。

停車坐愛楓林晚,

霜葉紅于二月花。

很多人,包括一些老師都在教自己的學生,石徑斜中的“斜”應該讀xia,本人感覺有點莫名其妙。詩并不是押三韻押四韻就是上乘,隻要二四押韻,完全可以成詩,明明就是石徑蜿蜒,是歪歪斜斜的,為什麼一定要讀成xia呢?誤人子弟呀,格律控要不得!

詩雖然沒有固定的格式,有舊體詩,有近體詩,還有現代詩,但不管是哪種詩,就一個評判标準,那就是必須有“意”。屎尿屁以後就算了,師太也别偷情了,和尚就别撸串了,語不驚人死不休都别出來污人眼球了。

還是讓詩壇聖地存點清流吧!