天高皇帝远,是一个使用频率相当高的口语,记得小时候每次爸妈出门,留守在家的兄弟俩总是高喊:天高皇帝远!

然后就去找邻居小孩玩耍去了,父母回来作业没完成自然补一顿“竹笋炒肉”,乐此不疲。

那么,小孩子都会用的口语,天高皇帝远,这个皇帝,究竟是指谁?其实看看原文就能明白。

这句话,出自明朝的《闲中今古录摘抄》:

天高皇帝远,民少相公多。

一日三遍打,不反待如何?

描写的是典型的封建时代,官逼,民反场景。天高皇帝远,民少相公多,对偶相当工整,并不是老百姓随口说说的打油诗。

其中,民,说的就是正在水深火热的老百姓,“相公”,则是对官员的称呼,这里肯定不是指青天大老爷,而是那些贪官污吏,值得一提的是,相公这个叫法,宋朝会用的多一些。

天,说的是叫天天不应,叫地地不灵,里面那个天,核心意思就是老天爷在待机,没开眼,天只有一个天,而“皇帝”当然指的也是一个皇帝,那这个皇帝是谁呢?

《闲中今古录摘抄》的作者,黄溥是明朝人。他最熟悉的农民起义工作,应该就是元朝末年的反抗战争。

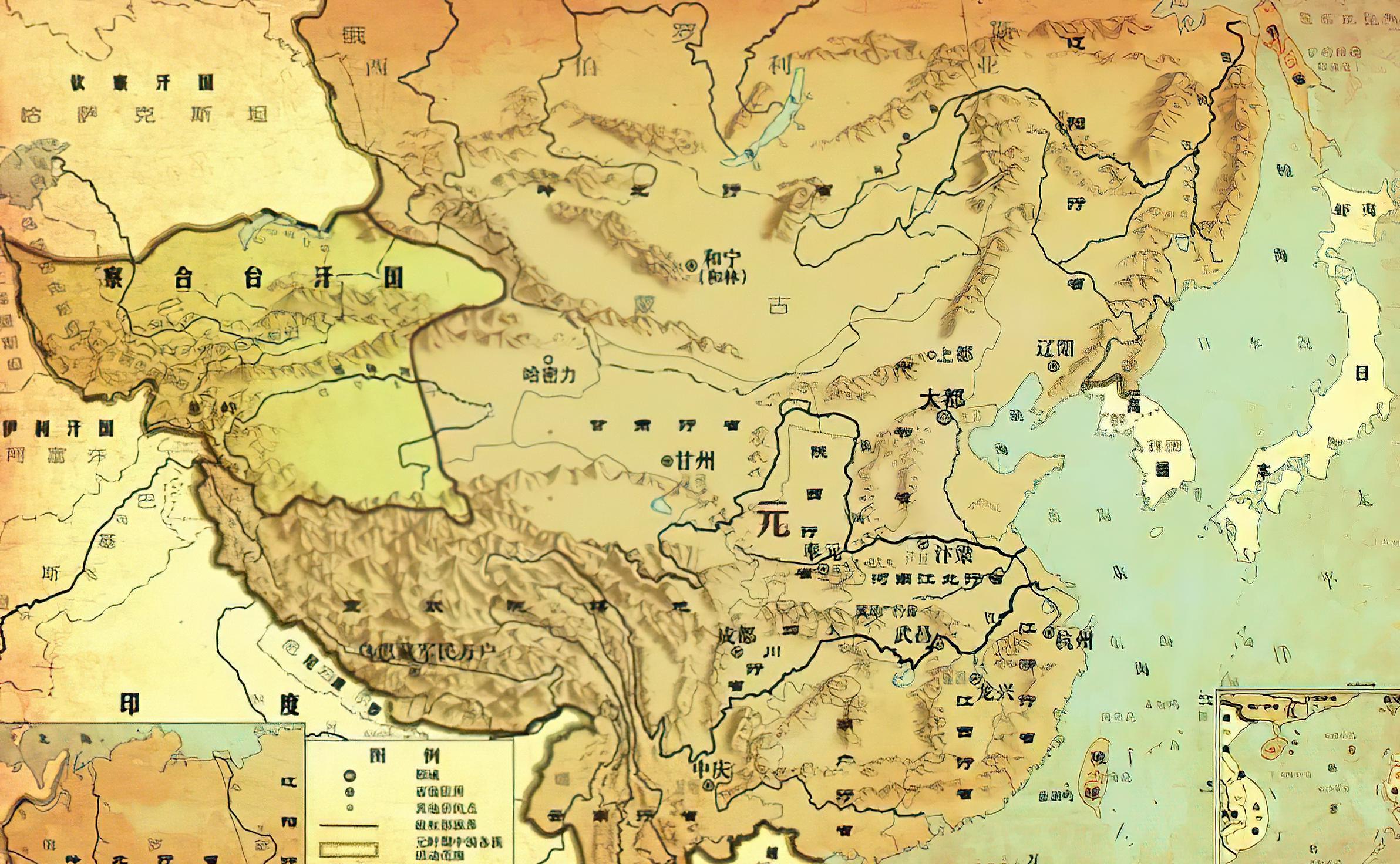

事实上,据《元代农民战争史料》的记载,元朝至正八年(1348),浙江台州、温州百姓树起“天高皇帝远,民少相公多。一日三遍打。不反待如何?”的反抗旗帜,首义反元。

所谓穷山恶水,生活本就艰辛,再加上统治者过于严苛,反抗自然理所应当。从时间上来看,这个皇帝应该专指:元顺帝。

元顺帝听名号,看起来还不错,那为啥这首诗写的是他?

关于“元顺帝”这个称号,还是朱元璋起的,满满的讽刺和恶意。

对于这样一个差不多等同于末代皇帝,为何朱元璋给的称号是“顺”?而不是其他暴虐一点的称号?真相有点好笑。

元朝一统中国后,实施按人种族群的分层治理,就是把人按照种族进行高低贵贱的层级划分,每个层级都对下一个层级充满特权,无论是做官、科举、打官司等等,等级低点的人都是搞不赢的。

这种一刀切,按照出生种族进行分层的搞法,简单粗暴,显然不能长期有效!

虽然说,元顺帝曾经任命著名人物:脱脱,为相,试图振兴元朝,但可惜,这种一刀切的治理方式,完全违背社会发展规律,就是诸葛亮复生也没法,更何况脱脱。

很快,脱脱就被扫进历史的垃圾堆,以流放处理,改革?改革是不可能的,一辈子都不可能!

元顺帝也看清现实,大家都这样,那就混吧!谁怕谁。

国家情况日益恶化,元顺帝也心如止水,每天该吃吃,该睡睡,该玩玩,总之一句话:不管!

就在元顺帝专心于“男女,生活,优化”这一项科学事业时(史载:行房中运气之术),农民起义从江南山区发酵,那个叫朱元璋的男人正在崭露头角。

1368年,朱元璋攻破通州,已经快打到元大都边上,元顺帝眼瞅着研究事业搞不下去,索性回草原老家去了。

路过上都暂住的元顺帝,心态还挺好,差人给朱元璋送了一首诗:

金陵使者渡江来,漠漠风烟一道开。

王气有时还自息,皇恩何处不昭回。

信知海内归明主,亦喜江南有俊才。

归去诚心烦为说,春风先到凤凰台。

这首诗的名字,明史记载叫《答明主》,我个人抱怀疑态度,元顺帝心态再好,也不至于还能开心地给这首诗叫这名。

但总之,元顺帝诗里承认元朝已经快不行,我明白这个道理,所以把土地原璧归赵,还给你。

颇有点乐天知命、自娱自乐的色彩,这诗要是换个退休的老年人写,说不定还是一段佳话。

元顺帝此时的想法从诗里也可见一斑,从想作为的意气风发,到随他去的暮霭沉沉,复杂而麻木,我也没办法,我能怎么办?

洪武二年,元顺帝继续往北跑,最终莫名其妙地死在应昌大草原上,说是生病,谁知道呢。

朱元璋笑话人家只会跑,没有努力“抗争”,所以给人家安了一个“顺帝”的名头,这有点,占了便宜还卖乖的意思,元顺帝真要努力抵抗,哭的应该就是朱元璋自己。

“天高皇帝远,民少相公多”的呐喊,成为中国历史上相当有名的“反”,诗,甚至有些电视剧各种年代乱用这句话,虽好笑,也说明这句话的威力。

元顺帝一生,可以用碌碌无为来形容,没干啥好事,也没干啥坏事,总之,就是平淡的过日子,但因为这,也算是“名垂青史”,光荣做了背景板,还被朱元璋给一个“顺”帝的头衔,不能不说,他要是泉下有知,心态要炸!