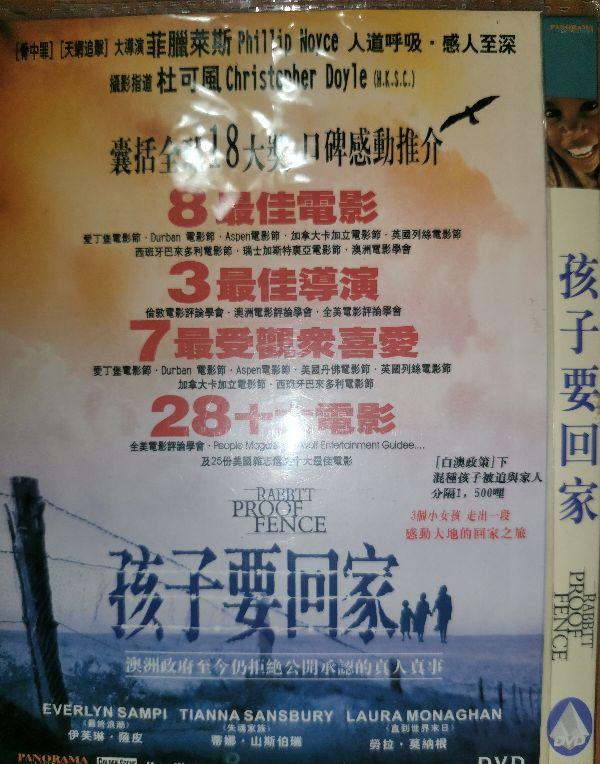

白澳政策下,混种孩子被迫与家人分隔1500里,三个小女孩儿走出了一段感动大地的回家之旅。

孩子要回家,澳洲政府至今仍拒绝公开承认的真人真事。曾执导人骨拼图、爱国者游戏、偷窥等电影的导演菲利普.诺斯。杜可风摄像。原著多丽丝.皮基顿。

孩子要回家,漫漫回家路这部影片是杜可风载誉归乡所拍摄的第一部澳洲本土电影,本片是2002年2月4号上映,在影片中,他刻意营造出荒漠里特有的粗糙质感,使全篇视觉风格呈现出难以驯服的野性美。

被誉为王家卫的御用摄影师的他,在2001年的台湾金马奖上,刚因为三更之回家,获得了最佳摄影奖,然后紧接着被媒体热炒的英雄也是由他掌镜,用导演菲利.普诺斯的一句话来评价他,他简直就是个天才,一架普普通通的摄像机,在他手里就能拍出世界上最为优美的画面。

杜可风因为这部影片在采访时曾说,这次在澳洲拍孩子要回家是我第一部澳洲电影,总算是对我住在澳洲的爸妈有了点交代。

导演在接受采访时说:一个真正的导演,不只是利用摄像机将图像记录下来,也不只是在于拍摄技术技巧方面的才能,那些都可以通过学习来达到,而真正难得的是在于讲故事的能力,这需要天分,更需要导演用毕生的精力去探索。

在孩子要回家这部影片中,涉及了澳大利亚政府于1901年动工,1907年建立成了世界上最长的防护栏,共有两条,均为贯穿南北走向的,被建于澳洲内陆的沙漠地带,将澳洲分成了两个部分,而影片中的小主人公依靠的是较短的那一段。

从19世纪中叶到20世纪70年代,这段时间里,澳洲政府一直持有原住民感化教育这样的理念,觉得原住民需要白人的协助,所以把他们通通列管,并且拆散黑皮肤原著民的家庭,不准他们自由婚配迁移,澳洲政府就电影中肯尼迪.布拉纳演的管理者,觉得自己是在做一件正确的、神圣的而且是帮助原著民的事情。

原住民在那里享受不到任何作为一个自由人的权利,无法学习到本族的文化知识,对本族的认识一片空白。

澳洲白人政府向他们灌输白人的思想信仰等,让它们习惯白人社会的生活习惯,最凄惨的是,许多土著小孩被迫离开亲生父母.,带往白人的聚集地,让他们从小就有了一种应该为白人服务的意识。

据说,只是据说,当时有1/4到半数的原住民儿童就这样移民到了那里,他们后来被称之为被偷走的一代,澳洲政府对于这项在20世纪70年代停止的政策,在1997年才公开承认,而对于被偷走的一代,这段历史仍在讨价还价之中。

影片所讲述的这个故事,正是发生在澳大利亚政府最为黑暗的时期,当然,这并不意味着这部作品要攻击政府,或者是煽动民族情感,它只是要讲述一个真实的故事,讲述被征服民族的痛苦,还有反抗,而电影中的三个小女孩儿,就是被称为被偷走的一代的最后一波。

孩子要回家,漫漫回乡路,这部影片的英文名字是Robbit-Proof Fence,其实这部电影的英文名字指的就是澳洲政府在1907年建成的世界上那条最长的防护栏,因为当时建那条护栏的真正用途是用来阻止那些到处出没,偷吃农作物的兔子。

而电影是根据Follow The Robbit-Proof Fence改编的,原著是在1996年出版的,作者是多丽斯.皮基顿,原名叫尼基.格瑞玛拉。作者最初是听自己的姨妈讲述的这个故事,它在多丽斯的脑海中构思了很久,并最终下定决心呈现在世人的面前。

作者多丽斯在她四岁的时候就跟随母亲,被迫从基格隆迁移到穆尔河那里的原住民定居地,她曾在18岁时进入到皇家佩思护士学校中学习,她和丈夫一直生活在澳大利亚西部的杰拉德顿,他们共有六个孩子,她曾在澳大利亚西部担任过电影和电视的制片,现在她真的是子孙满堂。

导演菲利普.诺斯作为澳洲电影新浪潮的一份子,人骨拼图,爱国者游戏,偷窥等一系列商业片的成功,奠定了菲利普.诺斯在好莱坞的位置。

但是导演菲利普.诺斯在拍摄这部影片时,却大胆突破了自己的拍片路线,有点自传性质的孩子要回家,风格严肃,而且充满了艺术的气息,十分感人。

导演菲利普.诺斯自己曾表示过,非常喜欢在美国的生活和工作,但最终这里也无法让我拍自己想要的东西,所以我又回到了澳大利亚,拍摄了这部电影。当然,对于这样一部电影无可避免的,也会有争议存在,因为它是第一部讲述了被偷走的一代的电影。

无论是报道,还是影片,都言过其实,这是澳洲政府的说法,但当深入到土著人中去时,得到的回答竟是那只是政府的粉饰,实际的情况比你知道的还要糟糕。

其实我觉得这就是这部影片重要性的所在,尤其是让大众看到了历史的真实面目,而对于我们这些国外的观众来说,也许不能真正地理解它的全部含义。

而对于那些原住民来说,他们可能宁愿相信这样的事情,不曾真的在他们身上发生过,当然,政府也肯定会极力掩饰,而在2002年的时候,它竟然被拍成了电影,并且是被白人拍成的,原著民们应该会感到高兴,由一位白人向世界讲述了这样一段施加在他们身上的屈辱的故事。