最近看了一篇文章,感觉极度无语,里头提到了这么一个故事。说北宋建国以后,某天开国皇帝赵匡胤私访民间,走到原大周名臣王朴门口时,王朴家的小门吱钮一声突然开了,吓的赵匡胤肃立整衣,恭恭敬敬的给王朴家行礼致意,态度极为恭敬。彼时王朴早死了十多年了。可是你知道吗,这个故事是胡编乱造的。当时全天下最恨王朴的,就是赵匡胤。

我这人写历史路子比较邪性,我一直认为王朴是千古以来,坑害中华民族的最大奸臣,他是断断没有资格,得到任何人尊敬的。

你或许会认为我写历史观点怎能如此偏颇?那你看一下这位王朴,提出了什么祸国殃民的,影响中华民族千年演变的策略。

照例上百度,搜索王朴,

王朴

后周时期大臣,代表作《律准》《平边策》

王朴(906年-959年4月25日),字文伯,东平(今山东东平)人。五代时北方后汉、后周名臣。

自幼聪慧警敏、好学擅文。

显德元年(954年)柴荣即位为帝,升王朴为比部郎中。献《平定策》,

《平边策》展现了他的政治、军事才能。运用战略上进攻先近后远、先易后难,战术上进攻避实就虚,扰敌令其疲惫的方法而扩展后周版图,成就了宋朝的统一。

那么我们的问题来了,也就是从北宋开始,到底是什么原因,使得中华民族的汉家儿郎,一碰到北方游牧民族,比如契丹,女真,蒙古就一触即溃,这样的软脚虎习惯,跟谁有关系?

我个人观点,仅供参考,一切都得从后周世宗,柴荣登基,接受王朴的《平边策》开始。

远的咱们就不说,汉朝霍去病李广如何打到匈奴老家,近的包括初唐四杰的杨炯,作为一个从未上过战场的文人,都写的出著名的边塞诗。

烽火照西京,心中自不平。

牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

我现在写文章,不用查资料,抬手就能把这些历史名诗句打出来,什么原因?因为就连我的打字法,都承认这是汉家儿郎的历史名作。

然并卵,你到了宋朝时候,包括北宋一代名相寇准,包拯,王安石,司马光,有谁提出过,我先灭个辽国玩一玩?

我们写文章,不是说一定要标新立异与众不同,可是总归要实话实说,试问整个北宋,从公元960年开始----公元1122年,有谁提出说:“皇帝陛下,给臣一支精兵。臣给你拿下燕云十六州?”

北宋有样的铁血战士吗,还真有?

照例百度正史。

景德元年(1004年),宋真宗诏令增加杨延昭,也就是民间传说的杨六郎,军队达到一万人,如果辽国骑兵入侵,就屯军于静安军的东边。

这里需要指出,杨六郎当时驻兵在哪里呢?静安就是天津静安,下头的莫州就是今天河北的任丘, 换句话来说,杨六郎率领大宋的精兵,驻扎在一望无际的华北平原的东部,直面今天的北京,也就是当时的辽国幽州。

宋真宗命令莫州部署石普,屯军于马村西边用以保护屯田。切断黑卢口、万年桥敌人骑兵奔击的道路,仍会集各路军队互为掎角追袭敌军,令魏能、张凝、田敏用奇兵牵制敌军。当时王超任都部署,听任事不隶属之。

杨延昭进言说:“契丹驻军澶渊,距北边境千里,人马都很疲乏,虽兵众但易被击败,凡是抢劫掠夺的物品,都放在马上。希望诫勉诸路军,扼守各自的险要道路,敌兵就可歼灭在此,那么幽、易数州就可袭击而夺取。”上奏皇帝而没答复。杨延昭于是率兵直抵辽境,攻破古城(今山西广灵西南),俘获敌人甚多。

这时候距离北宋建国仅仅44年,那年杨六郎46岁,他是正经的华夏汉家儿郎,他是我国千古老英雄,金刀令公杨业的儿子。

他那时,宋朝已经开始执行重文抑武策略,杨六郎的职位很低,充其量算是宋辽边关大将而已,可是他的确不害怕辽国。

他在宋朝文臣眼里是什么呢?是一个铁憨憨,是一个每天幻想以卵击石的傻子。

而这一切跟宋朝的拓边军事思想,有重大关系,说话听音,找原因你得寻根,我们顺着这个线团,叨呀叨,终于一切又回到了后周名臣,王朴的《平边策》上。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">那么我们再度把视线,回到后周王朴身上,大家注意到没有,王朴提出的《平边策》,最主要的观点就是先南后北,先易后难的军事进攻策略。</h1>

王朴同志,完美的回避了狭路相逢勇者胜的观点,他执行的策略是,先捡软柿子捏,多捏死几个,宋朝地盘就大了。

其实他一直都在偷换概念,就是欺负软柿子,一时爽来一直爽,但是只要这些战无不胜,攻无不克的宋朝大军,回头对上北方部族和国家,包括小小的北汉,北宋都打不下来。

王朴的理论里,通过让宋朝灭掉南方小朝廷,的确可以扩张宋朝领土,但是跟这些小国,宋朝其实并没有打过硬仗。

我有证据吗?还真有。

公元969年,宋朝开国皇帝,携北宋地表最强战队,御驾亲征,北上攻伐北汉,我们不说他攻伐日久,也打不下北汉,然后被逼无奈掘汾水,水淹太原城的破事。

我们只说在战争前半段,赵匡胤的战果。他损兵折将非常厉害。我们看正史如何说的。

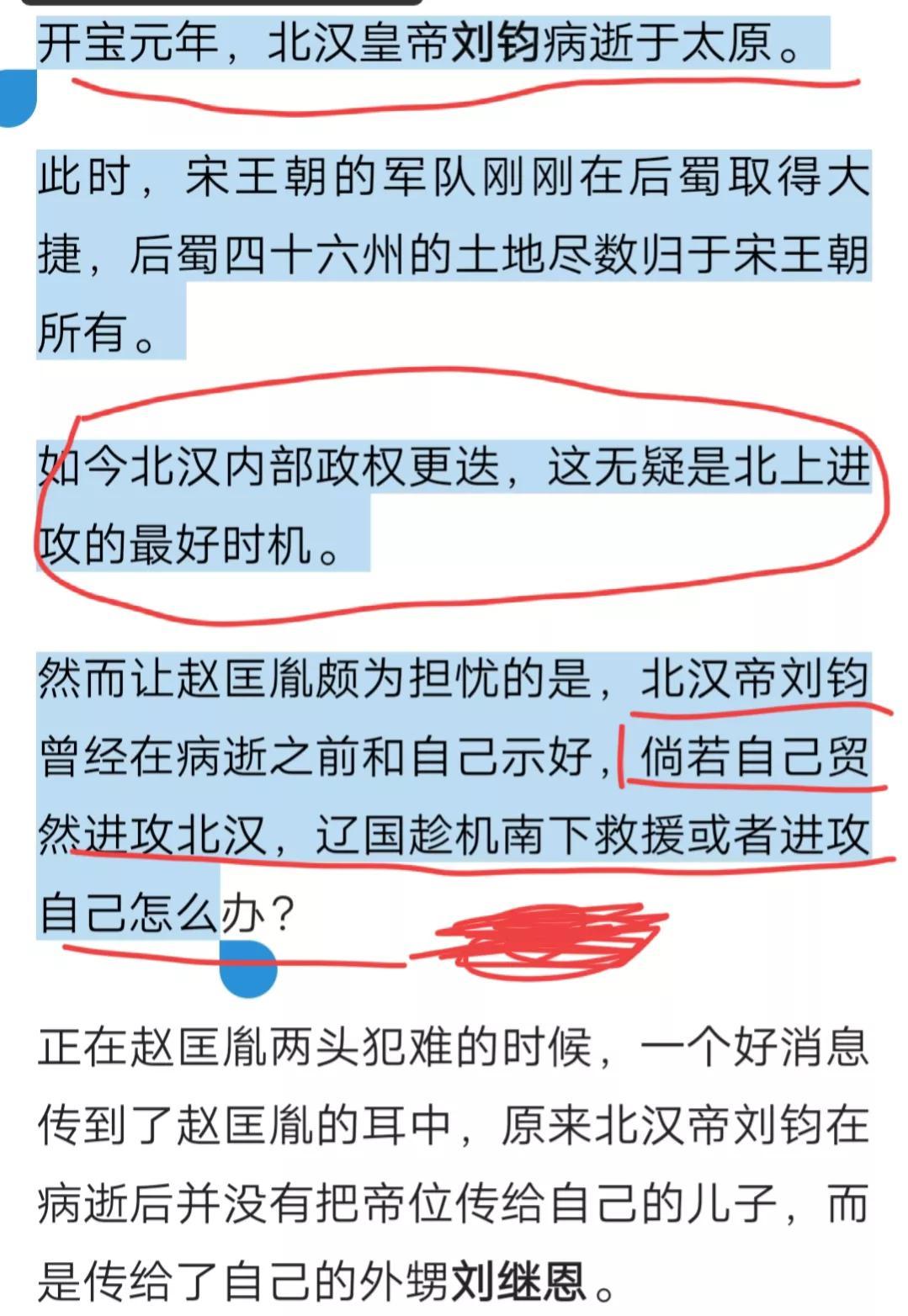

为了防止别人说我们抄袭别人的原创文章,我们采用了图片叙述方式。在文章里面,我们可以看到赵匡胤进攻北汉的策论,依然是想捡软柿子捏,在下面图片,我会用红笔编出来赵匡胤的战略思路。他恰恰缺少了,跟辽国硬碰硬的勇气。

文章写到这里,大家看到赵匡胤欺软怕硬的作战方针吗?

趁他病要他命,况且北汉小朝廷内部,还真是乱成一锅粥,这表面看起来,宋朝又有皇帝御驾亲征,又有全体军队携刚灭掉后蜀的锐气,不仅仅如此,后汉小朝廷里头还有宋朝的内应,都说打仗需要天时地利人和,这个时候的北宋,兵多将光。然并卵,他们居然又他妈的败了。

大家看到了吗,这可能是对于大宋最好的消息,辽国皇帝辽穆宗耶律述律死了,就这样情况下,赵匡胤依然还是没把北汉拿下来,以至于宋军只要提到辽军,本能的掉头就想往回跑。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">这固然跟赵匡胤的调兵遣将有关系,但是谁又敢说,这跟赵匡胤迷信王朴的《平边策》没有关系呢?</h1>

<h1 class="pgc-h-arrow-right">我们继续分析赵匡胤兵败如山倒的原因,赵匡胤似乎并没有做好对辽作战,或者是说对北方部族作战的准备,因为无论是战备方面,还是心理方面,宋军都准备不足。</h1>

这个问题,恰恰跟北方游牧民族作战特点是完全不一样的。宋军不善于硬碰硬,也不太敢硬碰硬,他们一直都在打顺风仗,无论是打南唐还是后蜀,通常都是宋军未至敌人就望风而逃。可是这帮辽国龟孙儿,偏偏就是不惯着赵匡胤。

更不要说,宋军一直都在投机取巧。

直到后来宋军一员将领提出说,陛下咱们掘开汾水,水淹太原城吧。

这里再一次显示出宋军不善于打硬仗,对于战争的理解,也过于粗浅和幼稚,因为他们都是幼儿园毕业的将军。

结果宋军不是死于安乐,他们死于洪水引发的瘟疫,可是这其实在他们挖汾水之前就应该想到。

我们再次把王朴的《平边策》拿出来。大家认真的研读一下,平边策》展现了王朴的政治、军事才能。他提倡打仗时,运用战略上进攻先近后远、先易后难,战术上进攻避实就虚,扰敌令其疲惫的方法。

可是经过和辽国数次交战,我们发现王朴的策略,对辽国无效,因为宋军从上打下,一味取巧,一味避实就虚。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">那么有没有人不打算运用王朴的《平边策》而取得胜利呢?</h1>

那就是后周世宗柴荣的义父郭威,他打仗就敢于亮剑,这个家伙特别虎,作为妥妥的战场上拼杀出来的大将军,郭威对辽国的策略就是不尿辽国。我们继续看正史如何记录。

我们都知道辽国有几任皇帝。第一任皇帝耶律阿保机,第二任皇帝耶律德光,第三任皇帝是耶律阮。

这里就不得不提到后周太祖郭威,选择跟辽国第三任皇帝,辽世宗耶律阮硬刚的那段历史。他压根就不听王朴的避实就虚,他选择主动派兵攻打辽国。在他跟随后汉隐帝打工时,他就在两国边境积极布置,准备进攻辽国,我们注意到,郭威作为当时北汉大将,他不仅仅是做了防御辽国的措施,他还教给义子柴荣如何跟辽国硬刚。后来在公元956年,他儿子柴荣在高平干趴下了辽国和北汉的联军。

文章最后结尾,我们客观评价一下这个王朴,他可能是后周治世名臣,但是他的《平边策》其实就是躲猫猫策略,宋朝赵匡胤把他的《平边策》作为军事指导思想,是真正害惨了所有华夏汉家儿郎。