旧时,王邪堂飞进老百姓家。如何让文学名著和非遗物作品进入大众生活?

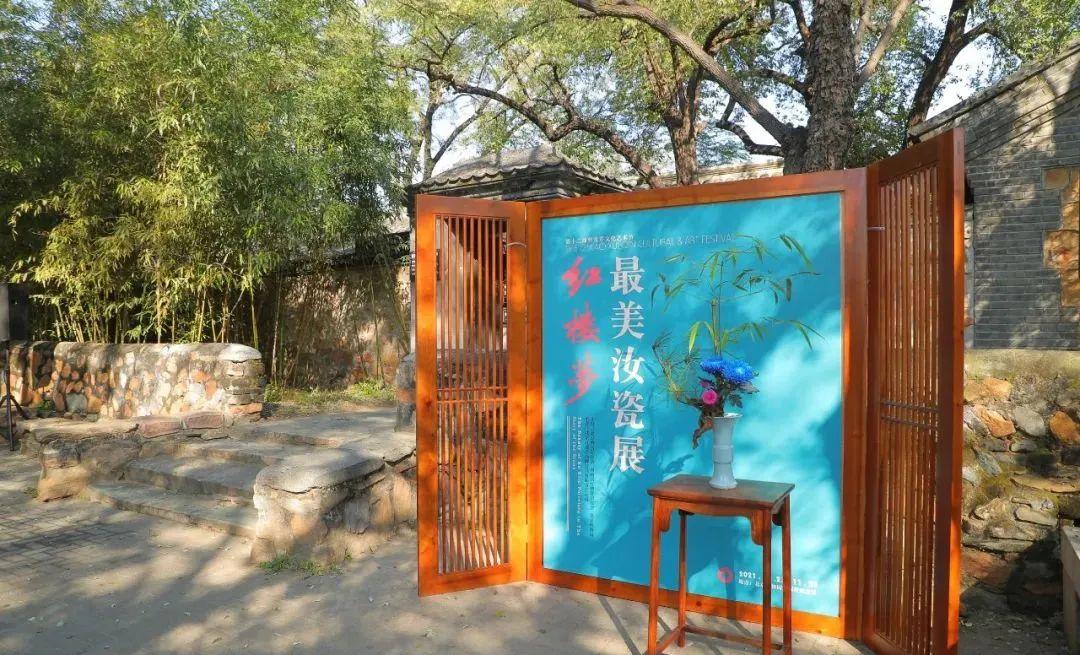

10月23日,第十二届曹雪芹文化艺术节,"红楼之梦"最美的珐琅展,在北京植物园曹雪芹纪念馆开幕。以曹德旺1644年至1728年的家族史为背景,展览展出了18件由非遗传珐琅继承者复制的"红楼梦"。

资料显示,"玉窑"始建于北宋初期,因为官方窑炉烧制的历史只有20多年,"玉窑"在宋代为珍宝,是宋代著名窑炉中最稀有的瓷器。

"玉窑"与"红楼梦",曹雪芹,是什么不变的联系?

北京曹雪芹会专家告诉记者,曹雪芹曾在《红楼梦》中描述过三座窑炉——

王太太的床上,有三块珐琅,王希峰房间里的"窑盘"和春屋里的"玉窑花袋"。

其中,《玉窑美人》展现了王夫人在嘉福的家庭成员身份,冯姐姐的"窑盘"下162银,表明她知道珐琅的价格却不懂珐琅的优雅动作;

不过,据学术调查,这三座"窑炉"并不是北宋的真正产物,而是郑朝时期在景德镇烧制仿珐琅的。特别是"花袋"这种形状"打大"的物体,在宋代还没有出现过。

有专家提出,窑炉中提到的《红楼梦》花袋、美女、盘子里,曹雪琴是否亲眼看过,是值得质疑的。瓷器在北宋末年因为战争被毁,官方窑炉珐琅的存在只有二十年,即使珐琅传下来,也没有花袋和花的器械类型。

这意味着书中描述的"窑炉"实际上是对窑瓷的模仿。

不过可以肯定的是,曹雪芹本人也曾看过清代皇家仿窑瓷器,因为他曾在内政部工作过,只见在书中能如此自然地写字,融入到嘉福的日常生活中,既有真实的历史遗迹,又有艺术创作。

因此,它不是一本书并非巧合。

《梦之红楼》在《窑》中描述的精雕,始建于清朝,建于乾隆时期。这一历史事实,也恰恰恰揭示了曹雪芹创作的《红色建筑之梦》的时代。

在此期间,曹雪琴不仅写了真正的瓷器,还写了文学的艺术运用。

10月,参观北京植物园曹雪琴纪念馆的游客可以增进对"红楼梦最美珐琅"和环形链接故事中珐琅燃烧的非遗性技巧的了解。

北京市海淀区委宣传部常务副部长黄颖告诉记者,海淀区在推动西山永定河历史文化带建设和大运河文化带建设中,始终把"曹红文化"作为光辉的文化象征。北京植物园园长何然认为,曹雪芹的历史是北京植物园的宝贵文化资产,香山曹雪芹之家已成为传播曹雪芹文化的重要窗口,也是受到国家"红扇"追捧的打孔地。

事实上,早在今年4月,北京曹学勤学会就联合河南省红楼梦研究会等单位举办了"展前热身赛"。通过"阅读经典非遗物——寻找《红楼梦》最美珐琅"大赛,收集中国窑美原作、窑花袋等经典型作品的再现。此次,曹雪芹纪念馆展出的18件展品是大赛的获奖作品,体现了展品的精妙。

记者在展厅看到,18件搪瓷展品陈列在玻璃展示柜中,在灯光下,每一块釉面、开口细节都清晰地呈现在人们面前。这一次,为了恢复珐琅场景的使用,策展人特意把珐琅美女放在插花中,佛陀手放在窑盘上。

北京市曹学勤学会秘书长位灵芝介绍,近年来,北京曹学勤学会致力于将"红楼梦"文化融入现代生活,先后推出了雪犬酒、红楼占据花名酒订单标志、老君美茶、红楼诗、"红楼梦历"、曹雪芹风筝等形式创意产品, 使历史建筑文化的红色建筑满足了现代文化消费的需要。

展览由北京曹学勤学会、河南省红楼梦研究会、北京植物园、中国红会、河南省文化和旅游局等组织主办,将持续一个月。

(光明日报全媒体记者东成、记者赵一权)